正解なんて自分で決めていいんだよ

2013年10月10日

りんごの森のKIDS SCHOOL ('13・8/31)

【○△□☆】

3歳から年長さんのこどもたちと色と形で遊びました。

造形あそびの醍醐味は、

「失敗したっていいんだよ。そこからどうにでもできるよ。」

ってことと、

「決められた答えはないからね。正解なんて自分で決めていいんだよ。」

っていうことカナと思います。

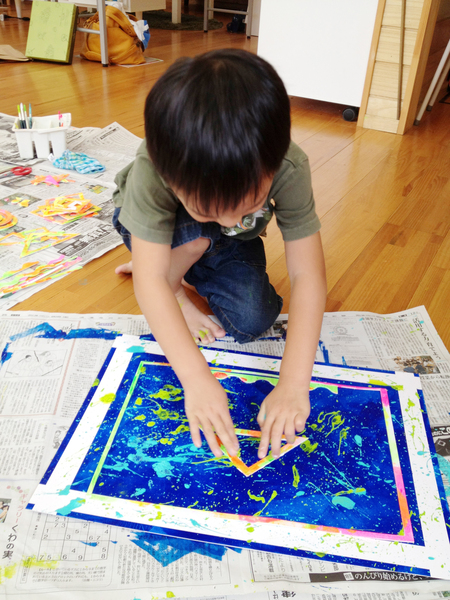

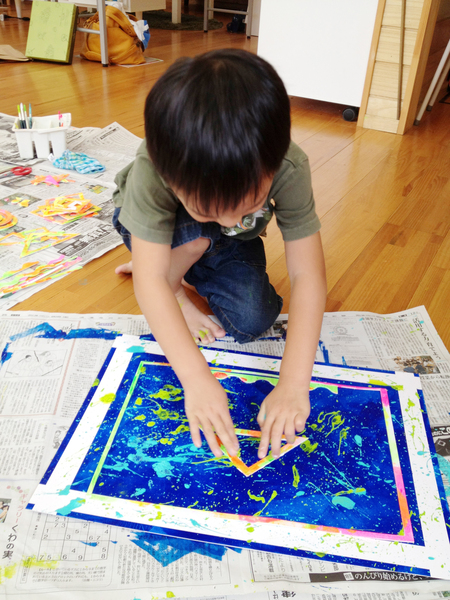

今回は、まずは背景をつくって

さぁそこに、別の色を飛ばしちゃいましょう。

細かく飛ばしたいコ

大胆に飛ばしたいコ

どっちも正解。それぞれにステキです。

お次は、

そこに貼る形の型紙に、色をつけます。

ここでもポンポンすきなように色を乗せていって大丈夫。

自分の中に「こうやりたい」って思えることがあることが大事です。

おやつタイムの間に色を乾かして、

(場合によっては、ママやパパにぶんぶん振り回してもらって、風で乾かします。笑)

その後、形をバラバラにしまーす。

さぁ、ここからは、

最初に作った下地に思ったようにどんどん貼り付けちゃおう!

自分が「ここだ!」って思ったそこが正解だよ。

「あれ?なんだか星空みたいだな」なんてひらめきがあってもステキ。

形を組み合わせて、何かの形をつくってもおもしろいよね。

そして完成!

つくったものが、おとなにとって何に見えても見えなくても、

こどもたちが自分で「うん!これでいい!コレで完成!」って思えたら、

それが正解。

それが、“自分だけの答え”だと思うのです。

間違っちゃうのは、こどもでもおとなでも誰でもきっと怖いのです。

正解があるなら、先に教えてもらいたいのです。

でも、誰かに正解を教えてもらって、

それを沢山正確に憶えていれば評価されるのは学校にいる間だけで、

それは、人生80年なら1/4くらいの期間です。

もちろん、正解を憶える力も大事ですが、

人生の残りの3/4の期間は、

正解なんてどこにも書かれていない問題に

自分だけの答えを出して進んでいかなければならなくなります。

いつでもママやパパや先生がそばに着いていてくれるわけではありませんから。

そんな決められた正解のない世界を生き抜くには、

・当面の自分の行動の方向性を「後から軌道修正してもいい」と思って、仮決定できる。

・やったことのないことでも、「やろう」と思ったら、とりあえず始めてみることができる。

・最初からうまくいかなくても、「大抵の事はそこから学んでなんとかできるよな」って思える。

そんな考え方の“クセ”のようなものが必要だと思うのです。

間違うことを過度に恐れてしまうと、

人生ってどんどん可能性が狭まってしまいますから。

今、何歳のこどもでも、例えばこれから25年後に、

失敗を過度に恐れて、自分で決断できなかったり、行動できなかったり、ちょっとの躓きから立ち直れない大人になっていたのでは、

とっても息苦しい生き方になってしまうだろうナ、と思います。

だから日常の中に、

「たかが紙一枚、どんどん思いどおりにやってみたらいいじゃない」と、

そうこどもたちに言ってあげられる時間が必要だと思うのです。

こどもたちの未来は無限大です。

“美育”なんて、ちょっときどった言い方ですけど、

なにかをつくることを通して、

とりあえず思いどおりにやってみる。

うまくいかなかったら、そこからもう一度考える。

そんなクセが自然と身についていく、

こうした造形あそびには、そういう力を伸ばしていく側面がある。

そう考えて、

毎回ちっちゃな手が創り出す課題を考えています。

でも結局毎回、

何かしら教えてもらっているのはわたしの方で、

こどもたちの斜め上を行く発想力にはなかなかかないません。笑

でもそれが、毎回たのしみです。

【○△□☆】

3歳から年長さんのこどもたちと色と形で遊びました。

造形あそびの醍醐味は、

「失敗したっていいんだよ。そこからどうにでもできるよ。」

ってことと、

「決められた答えはないからね。正解なんて自分で決めていいんだよ。」

っていうことカナと思います。

今回は、まずは背景をつくって

さぁそこに、別の色を飛ばしちゃいましょう。

細かく飛ばしたいコ

大胆に飛ばしたいコ

どっちも正解。それぞれにステキです。

お次は、

そこに貼る形の型紙に、色をつけます。

ここでもポンポンすきなように色を乗せていって大丈夫。

自分の中に「こうやりたい」って思えることがあることが大事です。

おやつタイムの間に色を乾かして、

(場合によっては、ママやパパにぶんぶん振り回してもらって、風で乾かします。笑)

その後、形をバラバラにしまーす。

さぁ、ここからは、

最初に作った下地に思ったようにどんどん貼り付けちゃおう!

自分が「ここだ!」って思ったそこが正解だよ。

「あれ?なんだか星空みたいだな」なんてひらめきがあってもステキ。

形を組み合わせて、何かの形をつくってもおもしろいよね。

そして完成!

つくったものが、おとなにとって何に見えても見えなくても、

こどもたちが自分で「うん!これでいい!コレで完成!」って思えたら、

それが正解。

それが、“自分だけの答え”だと思うのです。

間違っちゃうのは、こどもでもおとなでも誰でもきっと怖いのです。

正解があるなら、先に教えてもらいたいのです。

でも、誰かに正解を教えてもらって、

それを沢山正確に憶えていれば評価されるのは学校にいる間だけで、

それは、人生80年なら1/4くらいの期間です。

もちろん、正解を憶える力も大事ですが、

人生の残りの3/4の期間は、

正解なんてどこにも書かれていない問題に

自分だけの答えを出して進んでいかなければならなくなります。

いつでもママやパパや先生がそばに着いていてくれるわけではありませんから。

そんな決められた正解のない世界を生き抜くには、

・当面の自分の行動の方向性を「後から軌道修正してもいい」と思って、仮決定できる。

・やったことのないことでも、「やろう」と思ったら、とりあえず始めてみることができる。

・最初からうまくいかなくても、「大抵の事はそこから学んでなんとかできるよな」って思える。

そんな考え方の“クセ”のようなものが必要だと思うのです。

間違うことを過度に恐れてしまうと、

人生ってどんどん可能性が狭まってしまいますから。

今、何歳のこどもでも、例えばこれから25年後に、

失敗を過度に恐れて、自分で決断できなかったり、行動できなかったり、ちょっとの躓きから立ち直れない大人になっていたのでは、

とっても息苦しい生き方になってしまうだろうナ、と思います。

だから日常の中に、

「たかが紙一枚、どんどん思いどおりにやってみたらいいじゃない」と、

そうこどもたちに言ってあげられる時間が必要だと思うのです。

こどもたちの未来は無限大です。

“美育”なんて、ちょっときどった言い方ですけど、

なにかをつくることを通して、

とりあえず思いどおりにやってみる。

うまくいかなかったら、そこからもう一度考える。

そんなクセが自然と身についていく、

こうした造形あそびには、そういう力を伸ばしていく側面がある。

そう考えて、

毎回ちっちゃな手が創り出す課題を考えています。

でも結局毎回、

何かしら教えてもらっているのはわたしの方で、

こどもたちの斜め上を行く発想力にはなかなかかないません。笑

でもそれが、毎回たのしみです。

Posted by りんごの森のミズキせんせい at 22:47│Comments(0)

│りんごの森のKIDS SCHOOL