久石譲 作品 市民演奏会 空間デザイン

2015年11月11日

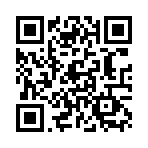

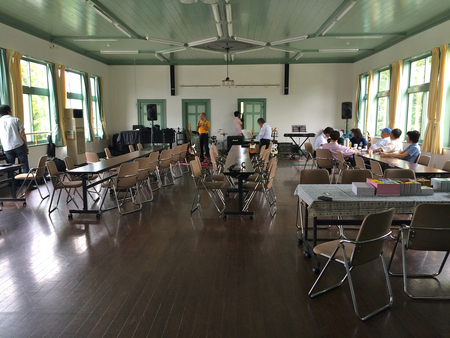

《第3回 久石譲作品市民演奏会 空間デザイン》

〜 デザインの力で地域に貢献する 〜

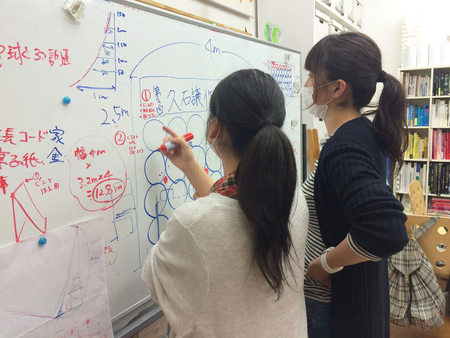

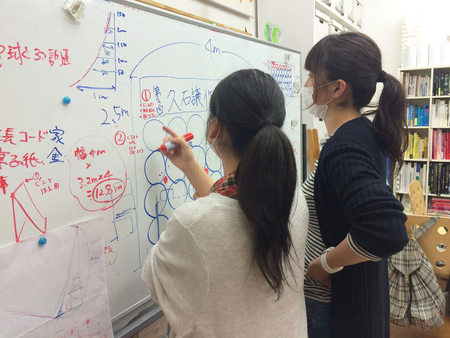

【空間デザインコンセプト】

“木漏れ日の中で音楽に包まれるやさしい空間”

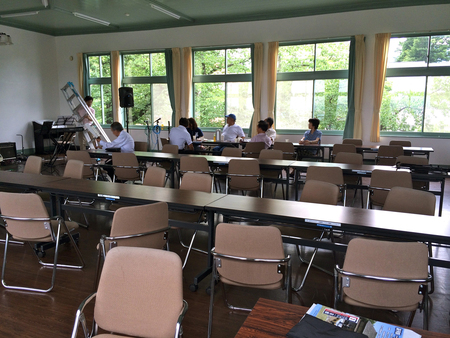

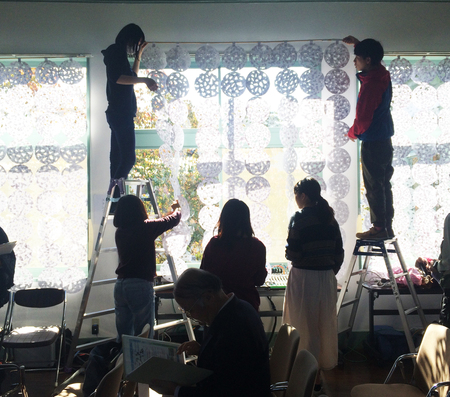

重なり合った三角形を集めて作った円形モチーフを、木の葉と音の重なりに見立て、それを連ねて会場全体を囲いました。

これが、DESIGN PLANT受講生の高校2年生〜浪人生の彼らが、依頼主〈音楽イベント企画集団 ウォーム*ハーツ〉さんからの

『久石譲作品 市民演奏会】の会場の雰囲気を、久石 譲 の作品世界に合うものにしてほしい。』

という依頼内容に対して、に対して、

何度も何度も皆でCDを聴いて導き出し、提案した空間デザインです。

いくつかあった条件には以下のようなものもありました…

※会場の[須坂市 旧上高井郡役場]は文化遺産!!!

そのため、画鋲の使用、テープ類の使用は一切認められません。

※設営は当日の開場前2時間、撤収及び現状復帰は、終了後1時間のみ!!!

しかも、場所は長野市の隣市、須坂市。分解或いは、コンパクトに梱包できて、運搬可能なものでなければなりませんでした。

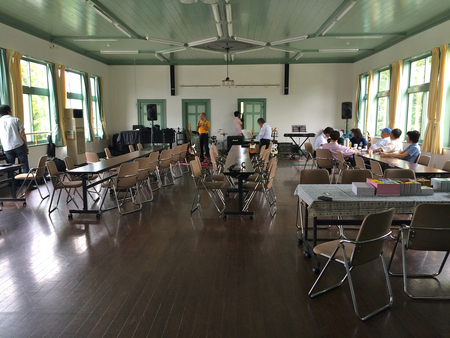

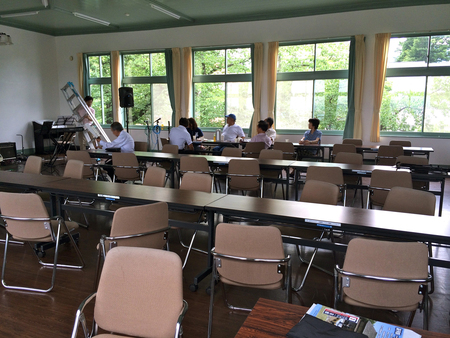

演奏会の会場デザインと言えば、“ステージバック”ですから、

『高校生たちが、何かステージの後の壁に吊るす絵でも描いて持って来るのだろう。』

きっと多くの人がそう思っていたに違いないわけですが、

「ステージバックだけじゃなくて、会場全体の雰囲気をデザインできたらいいよね」

というところから構想して制作した装飾を引っさげて、彼らは当日会場に乗り込み、

[須坂市 旧上高井郡役場]の一室を普段の雰囲気とは全く違うものに変えてみせました。

もちろん、与えられた時間内に。

観る人ごとに、そこに多くの色を見出せる白を基調にした装飾は、光を透かし、床や椅子に落ちる影はまるで、本当の木漏れ日のようでした。

須坂市から遠く望む北アルプス連峰や白馬岳、菅平の山並みが真っ白に雪化粧し、急に気温が下がった北風の冷たい秋の日、

穏やかな木漏れ日に包まれた会場で、素敵な演奏にひたることができました。

まだ、海の物とも山の物ともつかない彼らを信じて、会場装飾を託してくださった〈音楽イベント企画集団 ウォーム*ハーツ〉さん、貴重な機会を、本当にありがとうございました!

完成した会場を目にした方々からかけていただいたお褒めの言葉のひとつひとつが、これから始まる受験シーズンの中でも、なんのために今自分は頑張っているのか、頑張る必要があるのかという原点に、彼らを導いてくれることと思います。

尚、演奏会のポスターとフライヤーは、演奏会に先駆けて、受講生の石原環(上田染谷丘高等学校)がデザインしたものです。“森のちいさな音楽会”をイメージしています。

デザインでだれかをHAPPYにするプロジェクト。

今年度HAPPY PROJECT、おしまい。

りんごの森っコたちよ、天晴れだ!!!

〜 デザインの力で地域に貢献する 〜

【空間デザインコンセプト】

“木漏れ日の中で音楽に包まれるやさしい空間”

重なり合った三角形を集めて作った円形モチーフを、木の葉と音の重なりに見立て、それを連ねて会場全体を囲いました。

これが、DESIGN PLANT受講生の高校2年生〜浪人生の彼らが、依頼主〈音楽イベント企画集団 ウォーム*ハーツ〉さんからの

『久石譲作品 市民演奏会】の会場の雰囲気を、久石 譲 の作品世界に合うものにしてほしい。』

という依頼内容に対して、に対して、

何度も何度も皆でCDを聴いて導き出し、提案した空間デザインです。

いくつかあった条件には以下のようなものもありました…

※会場の[須坂市 旧上高井郡役場]は文化遺産!!!

そのため、画鋲の使用、テープ類の使用は一切認められません。

※設営は当日の開場前2時間、撤収及び現状復帰は、終了後1時間のみ!!!

しかも、場所は長野市の隣市、須坂市。分解或いは、コンパクトに梱包できて、運搬可能なものでなければなりませんでした。

演奏会の会場デザインと言えば、“ステージバック”ですから、

『高校生たちが、何かステージの後の壁に吊るす絵でも描いて持って来るのだろう。』

きっと多くの人がそう思っていたに違いないわけですが、

「ステージバックだけじゃなくて、会場全体の雰囲気をデザインできたらいいよね」

というところから構想して制作した装飾を引っさげて、彼らは当日会場に乗り込み、

[須坂市 旧上高井郡役場]の一室を普段の雰囲気とは全く違うものに変えてみせました。

もちろん、与えられた時間内に。

観る人ごとに、そこに多くの色を見出せる白を基調にした装飾は、光を透かし、床や椅子に落ちる影はまるで、本当の木漏れ日のようでした。

須坂市から遠く望む北アルプス連峰や白馬岳、菅平の山並みが真っ白に雪化粧し、急に気温が下がった北風の冷たい秋の日、

穏やかな木漏れ日に包まれた会場で、素敵な演奏にひたることができました。

まだ、海の物とも山の物ともつかない彼らを信じて、会場装飾を託してくださった〈音楽イベント企画集団 ウォーム*ハーツ〉さん、貴重な機会を、本当にありがとうございました!

完成した会場を目にした方々からかけていただいたお褒めの言葉のひとつひとつが、これから始まる受験シーズンの中でも、なんのために今自分は頑張っているのか、頑張る必要があるのかという原点に、彼らを導いてくれることと思います。

尚、演奏会のポスターとフライヤーは、演奏会に先駆けて、受講生の石原環(上田染谷丘高等学校)がデザインしたものです。“森のちいさな音楽会”をイメージしています。

デザインでだれかをHAPPYにするプロジェクト。

今年度HAPPY PROJECT、おしまい。

りんごの森っコたちよ、天晴れだ!!!

修了制作 第1位

2015年04月21日

りんごの森 14年度修了制作より

りんご内コンペ 得票数第1位は、

ほりー(上田染谷丘高校)の【Preferita(プレフェリッタ)】デス!

最初におさらい

◆ 修了制作課題の内容

「日常の中の“ちょっとひっかかること”をデザインで解決してみよう!」

◇ 条件:

・プロトタイプの制作

・製品及び使用イメージ写真の撮影

・B2プレゼンボードの制作(枚数自由)

・プレゼンテーション(3分)

さて、今回ほりーが提案してくれたのは、

”トクベツをさらにトクベツに”をコンセプトに考案された“飾る収納”プロダクトです。

ほりーが先ず着眼したのはココ↓

アクセサリーなどの小物類コーナーって、

ついついこうゴチャッとなりがちですよね;

でもアクセサリーって本来は、誰かにプレゼントされたり、自分で自分へのご褒美に買ったり、と

“トクベツな存在”なはずなんですよね。

でもそれが、雑多に“日常の中に埋もれている”。

そしてそれを目にすると、「なんかちょっとざんねんな気持ち」がする。

これをデザインで解決してみよう!というのが、今回のほりーの試みです。

“トクベツ”なものを“トクベツ”なものとして収納できたらいいのにな。

ここから始まったほりーのデザイン。

さぁ、どんなところへ帰結したのでしょうか…

では見ていきましょう。

【飾り棚 Preferita(プレフェリッタ) 】

”トクベツをさらにトクベツに”

使い方は簡単。

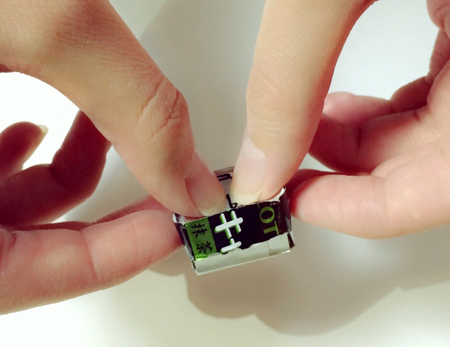

この、「額」をモチーフにデザインされた【Preferita(プレフェリッタ)】に、文字通りアクセサリーを飾ります。

日常に埋もれていた“本来トクベツなはず”のアクセサリーが、「額に納めて壁に飾る」という行為によって、より“トクベツな存在”に見えてきましたね。ほりーの考えたコンセプト通りになっています。

white×matte silver

black×white

今回のほりーの提案は、

ほりーがやりたかったことがストレートに伝わる上に、問題点も鮮やかに解決されています。

プロトタイプのクオリティも及第点。

目指していた“やり過ぎ感のないスマートなエレガントさ”も

額縁の形やカラーバリエなどのヴィジュアル面を“モダン”方向に振り、形を少しずつシンプルに削ぎ落として行くことで実現させています。

素材はウレタンを想定し、

構造も、飾るものに合わせて掛ける部分の位置や棚板の位置をカスタマイズできる仕様です。

2パターンのカラーバリエに加え、その中にもサイズと絵柄違いを4種類。しかもそれをちゃんとシリーズとして一貫性のあるデザインに落とし込み、きちっと製品としてデザインしてきました。

その手腕は実におみごと!

そして何より単純に、

『あったら欲しい!』。

たくさんの人が、ほりーのプロトタイプを見て、この言葉を口にしました。

それってつまり、大成功ってことだと思うのです。

しかも着眼点としておもしろいなと思うのは、

さぁどんな風に解決しようか、そう思ったほりーが、

『トクベツなアクセサリーでも、毎日それを着けているわけじゃない、むしろ着けてない時間の方が多いかも・・・?』

ここを発想の足がかりにしている点です。

そして『じゃあその時間だってトクベツに演出したい!』

そんな風に構想を進めていきました。

わたしたちが使う多くの物は、

実は使っている時間よりも、“使われるのを待っている時間”の方が長いものが多くあります。

プロダクト製品のような道具は、特にその傾向が高いでしょう。

これは、掃除機なんかをイメージしていただくと、すぐに想像がつくはずです。

使っている時間よりも、使っていない時間の方が、圧倒的に長い。

けれど、生活空間のどこかには、いつでも置いておかなければならないわけです。

ですから使い方だけでなく、使われていない時のことも、当然考えてデザインしなければなりません。

そういう意味でも、プロダクトデザイン志望のほりーが、

今回ここに意識を向けたことを、とても興味深く感じました。

そしてもうひとつ、

何かモノをデザインしようとした時、

普通最初は、その“モノ”だけに意識が集中しがちです。

「形をどうしよう、色をどうしよう、素材は何がいいかな」と。

もちろん、それは当然大事なわけですが、

その作ろうとしている“モノ”の向こう側に、使う人が居ることを忘れてしまっては、元も子もないわけです。

今回ほりーが、極めて私的な自分の身の回りの事象からスタートして、

使う人のこと、もっと言うと、使う人の“使う時の気持ち”を丁寧に掬い上げていることは、

本当に見事だと思うのです。

使う人にとって“本来トクベツなもの”たちが、額に収まって飾られていたら、

ごちゃっと容器に入れられている時よりも“トクベツ感”が出るだろうナ。

毎日、大スキなモノがキレイに飾られているのを目にできたら、きっとうれしいよな。

額が並んだ壁は、その人の部屋の雰囲気もきっと変えるだろうな。

昨日までの“いつもの部屋”が、ちょっとだけ特別な空間に変わるかもしれない。

そんな“コト”が起こるように“モノ”をデザインしたい。

デザインしよう。

そういった一連のほりーのデザインと人への真摯な姿勢は、

彼女が作って没にした本当にたくさんのアイデアと“プロトのプロト”からも窺えます。

(プロトのプロト=試作品の試作品)

今回の修了制作の制作期間で、試作した物の数が一番多かったのもホリーでした。

そしてそれが、見事に結果につながりました。

ちなみに、“Preferita”はイタリア語で「好き」という意味だそうです。

トクベツなものをさらに「好き」になってほしいナという

ほりーの想いが感じられるネーミングですね。

どうです?これ、女子高生が考えたんです。

りんごの森っコ、なかなかやるでしょ?笑

受講生によく言うのは、と、いうよりも、卒業するまでに叩き込むのは(笑)、

どんなにいいアイデアがみんなの中にあっても、

「こういうのを作りたい」とか言うだけなら誰にでもできるんだよ。

だから、「これ作ってみたんですけど、どうですか?」

アイデアをこの段階に持って行かないと、ここから先は誰もみんなのアイデアに耳を傾けてはくれないよ。ということです。

だからとりあえずパパッと“へなちょこプロト”を作ってごらん。

イベント企画なら、“へなちょこ企画書”でもいい。

それを複数種類作って、感想を人に聞いてごらん。

人が何をおもしろいと思うのかなんて、実際聞かなきゃわからないんだから、

何人もに聞いてみてフィードバックをもらって手直しするのが手っ取り早いよ。

例えそこで酷評されたって、また作り直せばいいんだし、

「試してみたけどダメだった」っていう失敗は、

「やったら大成功する(した)かも」なんていう希望的観測や希望的回顧、もとい甘酸っぱい後悔なんかよりもずっと“強い”よ。

だって失敗は、“仮説”じゃなくて“事実”だから。

失敗したっていう事実は、成功するには別ルートなんだなっていう気づきを与えてくれるし、そこには学びしかないとも言える。

だから怖がらずに、叩き台になる“へなちょこプロト”をサクッと作って人に見せちゃいな。

と、そんなことを、受講生達に何度も言ったり、やらせたりするわけです。

そしてこのことが伝わって、体験として理解して身につくようにと、

年間をとおして中高校生に無理難題を押し付けていきます。笑

だってわたしは、信じていますから。

彼らはいずれ、大学在学期間で学んだことを生かして、社会に出る時にはちゃんとクリエイティブ業界に着地する。と。(←あえて大学で学んだことを生かして、とは言いません。なぜなら、それだけでは不十分だからです。)

そしてそうやって社会で活躍していく卒業生達を、これまでも見てきました。

ですからわたしは、教室に通う中高生たちを受験生扱いはしません。

クリエイターとしてどうあるべきか、と、そこのところで彼らと話をしています。

そして3月の年度末に、みんなの修了課題のプレゼンテーションを見て、ひとりひとりそれぞれの成長を感じました。

そしてほりー、

今回の1位はまぐれなんかじゃなく、実力。

例えいつも努力が報われるわけじゃないと知っていても、

報われるまで地味な努力を続けられた自分をこれからも信じて!

ただし、たとえプロダクトデザイン専攻でも、タイポグラフィーとレイアウトデザインの勉強はすること!プレゼンボードも重要な要素だよ。特に2枚目のデザインされていない余白となんとなく書いたっていう印象の文字組ね。^^;

とはいえ、よくやった!おつかれさん!

今後の活躍を期待してマス!

りんご内コンペ 得票数第1位は、

ほりー(上田染谷丘高校)の【Preferita(プレフェリッタ)】デス!

最初におさらい

◆ 修了制作課題の内容

「日常の中の“ちょっとひっかかること”をデザインで解決してみよう!」

◇ 条件:

・プロトタイプの制作

・製品及び使用イメージ写真の撮影

・B2プレゼンボードの制作(枚数自由)

・プレゼンテーション(3分)

さて、今回ほりーが提案してくれたのは、

”トクベツをさらにトクベツに”をコンセプトに考案された“飾る収納”プロダクトです。

ほりーが先ず着眼したのはココ↓

アクセサリーなどの小物類コーナーって、

ついついこうゴチャッとなりがちですよね;

でもアクセサリーって本来は、誰かにプレゼントされたり、自分で自分へのご褒美に買ったり、と

“トクベツな存在”なはずなんですよね。

でもそれが、雑多に“日常の中に埋もれている”。

そしてそれを目にすると、「なんかちょっとざんねんな気持ち」がする。

これをデザインで解決してみよう!というのが、今回のほりーの試みです。

“トクベツ”なものを“トクベツ”なものとして収納できたらいいのにな。

ここから始まったほりーのデザイン。

さぁ、どんなところへ帰結したのでしょうか…

では見ていきましょう。

【飾り棚 Preferita(プレフェリッタ) 】

”トクベツをさらにトクベツに”

使い方は簡単。

この、「額」をモチーフにデザインされた【Preferita(プレフェリッタ)】に、文字通りアクセサリーを飾ります。

日常に埋もれていた“本来トクベツなはず”のアクセサリーが、「額に納めて壁に飾る」という行為によって、より“トクベツな存在”に見えてきましたね。ほりーの考えたコンセプト通りになっています。

white×matte silver

black×white

今回のほりーの提案は、

ほりーがやりたかったことがストレートに伝わる上に、問題点も鮮やかに解決されています。

プロトタイプのクオリティも及第点。

目指していた“やり過ぎ感のないスマートなエレガントさ”も

額縁の形やカラーバリエなどのヴィジュアル面を“モダン”方向に振り、形を少しずつシンプルに削ぎ落として行くことで実現させています。

素材はウレタンを想定し、

構造も、飾るものに合わせて掛ける部分の位置や棚板の位置をカスタマイズできる仕様です。

2パターンのカラーバリエに加え、その中にもサイズと絵柄違いを4種類。しかもそれをちゃんとシリーズとして一貫性のあるデザインに落とし込み、きちっと製品としてデザインしてきました。

その手腕は実におみごと!

そして何より単純に、

『あったら欲しい!』。

たくさんの人が、ほりーのプロトタイプを見て、この言葉を口にしました。

それってつまり、大成功ってことだと思うのです。

しかも着眼点としておもしろいなと思うのは、

さぁどんな風に解決しようか、そう思ったほりーが、

『トクベツなアクセサリーでも、毎日それを着けているわけじゃない、むしろ着けてない時間の方が多いかも・・・?』

ここを発想の足がかりにしている点です。

そして『じゃあその時間だってトクベツに演出したい!』

そんな風に構想を進めていきました。

わたしたちが使う多くの物は、

実は使っている時間よりも、“使われるのを待っている時間”の方が長いものが多くあります。

プロダクト製品のような道具は、特にその傾向が高いでしょう。

これは、掃除機なんかをイメージしていただくと、すぐに想像がつくはずです。

使っている時間よりも、使っていない時間の方が、圧倒的に長い。

けれど、生活空間のどこかには、いつでも置いておかなければならないわけです。

ですから使い方だけでなく、使われていない時のことも、当然考えてデザインしなければなりません。

そういう意味でも、プロダクトデザイン志望のほりーが、

今回ここに意識を向けたことを、とても興味深く感じました。

そしてもうひとつ、

何かモノをデザインしようとした時、

普通最初は、その“モノ”だけに意識が集中しがちです。

「形をどうしよう、色をどうしよう、素材は何がいいかな」と。

もちろん、それは当然大事なわけですが、

その作ろうとしている“モノ”の向こう側に、使う人が居ることを忘れてしまっては、元も子もないわけです。

今回ほりーが、極めて私的な自分の身の回りの事象からスタートして、

使う人のこと、もっと言うと、使う人の“使う時の気持ち”を丁寧に掬い上げていることは、

本当に見事だと思うのです。

使う人にとって“本来トクベツなもの”たちが、額に収まって飾られていたら、

ごちゃっと容器に入れられている時よりも“トクベツ感”が出るだろうナ。

毎日、大スキなモノがキレイに飾られているのを目にできたら、きっとうれしいよな。

額が並んだ壁は、その人の部屋の雰囲気もきっと変えるだろうな。

昨日までの“いつもの部屋”が、ちょっとだけ特別な空間に変わるかもしれない。

そんな“コト”が起こるように“モノ”をデザインしたい。

デザインしよう。

そういった一連のほりーのデザインと人への真摯な姿勢は、

彼女が作って没にした本当にたくさんのアイデアと“プロトのプロト”からも窺えます。

(プロトのプロト=試作品の試作品)

今回の修了制作の制作期間で、試作した物の数が一番多かったのもホリーでした。

そしてそれが、見事に結果につながりました。

ちなみに、“Preferita”はイタリア語で「好き」という意味だそうです。

トクベツなものをさらに「好き」になってほしいナという

ほりーの想いが感じられるネーミングですね。

どうです?これ、女子高生が考えたんです。

りんごの森っコ、なかなかやるでしょ?笑

受講生によく言うのは、と、いうよりも、卒業するまでに叩き込むのは(笑)、

どんなにいいアイデアがみんなの中にあっても、

「こういうのを作りたい」とか言うだけなら誰にでもできるんだよ。

だから、「これ作ってみたんですけど、どうですか?」

アイデアをこの段階に持って行かないと、ここから先は誰もみんなのアイデアに耳を傾けてはくれないよ。ということです。

だからとりあえずパパッと“へなちょこプロト”を作ってごらん。

イベント企画なら、“へなちょこ企画書”でもいい。

それを複数種類作って、感想を人に聞いてごらん。

人が何をおもしろいと思うのかなんて、実際聞かなきゃわからないんだから、

何人もに聞いてみてフィードバックをもらって手直しするのが手っ取り早いよ。

例えそこで酷評されたって、また作り直せばいいんだし、

「試してみたけどダメだった」っていう失敗は、

「やったら大成功する(した)かも」なんていう希望的観測や希望的回顧、もとい甘酸っぱい後悔なんかよりもずっと“強い”よ。

だって失敗は、“仮説”じゃなくて“事実”だから。

失敗したっていう事実は、成功するには別ルートなんだなっていう気づきを与えてくれるし、そこには学びしかないとも言える。

だから怖がらずに、叩き台になる“へなちょこプロト”をサクッと作って人に見せちゃいな。

と、そんなことを、受講生達に何度も言ったり、やらせたりするわけです。

そしてこのことが伝わって、体験として理解して身につくようにと、

年間をとおして中高校生に無理難題を押し付けていきます。笑

だってわたしは、信じていますから。

彼らはいずれ、大学在学期間で学んだことを生かして、社会に出る時にはちゃんとクリエイティブ業界に着地する。と。(←あえて大学で学んだことを生かして、とは言いません。なぜなら、それだけでは不十分だからです。)

そしてそうやって社会で活躍していく卒業生達を、これまでも見てきました。

ですからわたしは、教室に通う中高生たちを受験生扱いはしません。

クリエイターとしてどうあるべきか、と、そこのところで彼らと話をしています。

そして3月の年度末に、みんなの修了課題のプレゼンテーションを見て、ひとりひとりそれぞれの成長を感じました。

そしてほりー、

今回の1位はまぐれなんかじゃなく、実力。

例えいつも努力が報われるわけじゃないと知っていても、

報われるまで地味な努力を続けられた自分をこれからも信じて!

ただし、たとえプロダクトデザイン専攻でも、タイポグラフィーとレイアウトデザインの勉強はすること!プレゼンボードも重要な要素だよ。特に2枚目のデザインされていない余白となんとなく書いたっていう印象の文字組ね。^^;

とはいえ、よくやった!おつかれさん!

今後の活躍を期待してマス!

修了制作 第2位

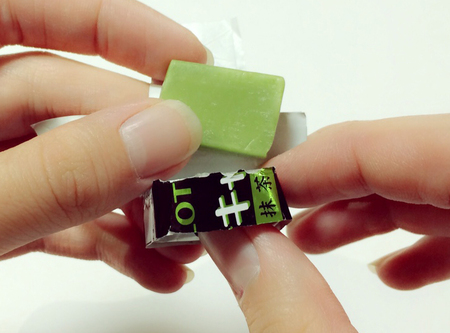

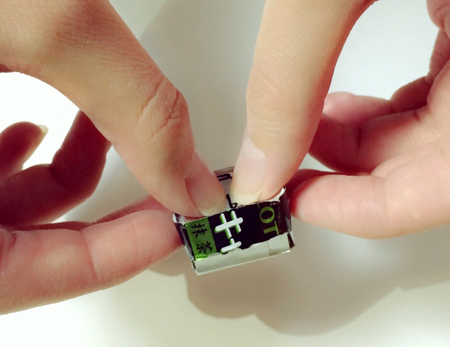

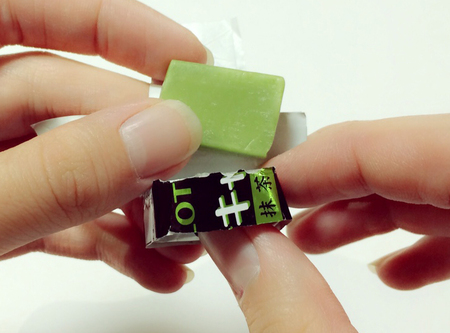

2015年04月16日

りんごの森 14年度修了制作より

りんご内コンペ第2位

もい(長野吉田高校)の

【消しゴムケース JEAN】

◆ 修了制作課題

「日常の中の“ちょっとひっかかること”をデザインで解決してみよう!」

◇ 条件:

・プロトタイプの制作

・製品及び使用イメージ写真の撮影

・B2プレゼンボードの制作(枚数自由)

・プレゼンテーション(3分)

もいが着眼した日常の中の“ちょっとひっかかること”は、

誰にでも経験があるはずの

消しゴムを使っていくと、中の消しゴムだけが小さくなるので、

結果として、よれたり折れたりして、

消しゴムケースが段々とダメージを受けてボロボロになっていくという現象です。

これを「なんか汚くてイヤだな」と感じる。

そういう何気ない日常の一コマに着眼しました。

そして、それをデザインで解決してみようというのが今回の課題なわけですが、

その“解決の方向性”に、もいの視点のおもしろさが現れています。

どういうことかというと、

通常の場合、すぐに思いつく解決策は、

「その不都合が起こらない方向に変える」ということですよね?

例えば消しゴムケースがボロボロになるのが嫌なら、

「素材をもっと堅牢な素材にして、ダメージを受けにくくする」というように。

ですがもいは、

それとは全く違う方向にデザインのベクトルを向けました。

つまり、「むしろボロボロになっていい」という方向です。

使い込むとダメージを受けてボロボロになるけど、

それがむしろカッコいいものってなんだろう?

それと合わせたらいいんじゃないか?そう考えたわけです。

そして生まれたのがこの【消しゴムケース JEAN】です。

非常に単純明快なアイデアなので、見てみましょう。

《製品画像》

新品のインディゴジーンズが・・・

どうです?

なんて解り易い答えでしょうか。

しかも、ケースを短くするために切り取ることを想定して(これもよくやりますよね)

ケースの内側にはデニム生地の裏側が印刷されています。↓

しかも、裾の折り返しとステッチの印刷までされていました!

高校生であるもいが、

気づくか気づかないかのギリギリのラインの仕掛けで、

気づいた人が“誰かに話したくなる効果”を狙ってきた。

ここも見逃せないポイントだと思います。

こういうことって、誰にでもできるようでいて、実はなかなかできないものです。

高校生に限らず、自分が作って気に入っているものって、「見て見てー!」って主張したくなるものでしょう?

そこをぐっと抑えて、気づいた時の「!」って感覚を狙ってくる。

なかなかどうして大した物です。

そして、プレゼンボードのデザインが、製品イメージに合わせて作られていたことも、

もいの提案への得票数につながりました。

もちろん、グラフィックデザイン的にはまだベストではないでしょう。

それでも、製品イメージとプレゼンボードとプレゼンテーション用に選ぶ言葉=言葉のデザインまでの全てを

ひとつのデザインプロジェクトとして一貫性のあるものに落とし込む。

このことをきちんともいが意識している。

これって、特筆すべきことだと思うのです。

だって、高校生のもいが、ですよ。

そしてつまりこれが、

りんごの森っ子が、デッサンや色彩構成と併行して学んでいることでもあるわけです。

だって、大学に入ったらもう、デッサンなんて描かないですからね、特にデザイン科は。

教室に入って来た時には、人前でもじもじしちゃってたコが、

「準備はできてる。50人でも100人でもドンと来い!」

そう思って、大学1年生の最初の課題のプレゼンに臨めたら、

それってステキなことだと思うんです。

それがニガテで、引きこもっちゃう美大生だっているんですから。

そんなわけで、

日々、ムチャぶりばかりして、りんごの森っ子を逞しく育てているわけです。笑

もい、

シンプルな答えに辿り着くまでの沢山の“引き算”、

お見事でした!

りんご内コンペ第2位

もい(長野吉田高校)の

【消しゴムケース JEAN】

◆ 修了制作課題

「日常の中の“ちょっとひっかかること”をデザインで解決してみよう!」

◇ 条件:

・プロトタイプの制作

・製品及び使用イメージ写真の撮影

・B2プレゼンボードの制作(枚数自由)

・プレゼンテーション(3分)

もいが着眼した日常の中の“ちょっとひっかかること”は、

誰にでも経験があるはずの

消しゴムを使っていくと、中の消しゴムだけが小さくなるので、

結果として、よれたり折れたりして、

消しゴムケースが段々とダメージを受けてボロボロになっていくという現象です。

これを「なんか汚くてイヤだな」と感じる。

そういう何気ない日常の一コマに着眼しました。

そして、それをデザインで解決してみようというのが今回の課題なわけですが、

その“解決の方向性”に、もいの視点のおもしろさが現れています。

どういうことかというと、

通常の場合、すぐに思いつく解決策は、

「その不都合が起こらない方向に変える」ということですよね?

例えば消しゴムケースがボロボロになるのが嫌なら、

「素材をもっと堅牢な素材にして、ダメージを受けにくくする」というように。

ですがもいは、

それとは全く違う方向にデザインのベクトルを向けました。

つまり、「むしろボロボロになっていい」という方向です。

使い込むとダメージを受けてボロボロになるけど、

それがむしろカッコいいものってなんだろう?

それと合わせたらいいんじゃないか?そう考えたわけです。

そして生まれたのがこの【消しゴムケース JEAN】です。

非常に単純明快なアイデアなので、見てみましょう。

《製品画像》

新品のインディゴジーンズが・・・

▼

使いこむ内にダメージシーンズに!

どうです?

なんて解り易い答えでしょうか。

しかも、ケースを短くするために切り取ることを想定して(これもよくやりますよね)

ケースの内側にはデニム生地の裏側が印刷されています。↓

しかも、裾の折り返しとステッチの印刷までされていました!

高校生であるもいが、

気づくか気づかないかのギリギリのラインの仕掛けで、

気づいた人が“誰かに話したくなる効果”を狙ってきた。

ここも見逃せないポイントだと思います。

こういうことって、誰にでもできるようでいて、実はなかなかできないものです。

高校生に限らず、自分が作って気に入っているものって、「見て見てー!」って主張したくなるものでしょう?

そこをぐっと抑えて、気づいた時の「!」って感覚を狙ってくる。

なかなかどうして大した物です。

そして、プレゼンボードのデザインが、製品イメージに合わせて作られていたことも、

もいの提案への得票数につながりました。

もちろん、グラフィックデザイン的にはまだベストではないでしょう。

それでも、製品イメージとプレゼンボードとプレゼンテーション用に選ぶ言葉=言葉のデザインまでの全てを

ひとつのデザインプロジェクトとして一貫性のあるものに落とし込む。

このことをきちんともいが意識している。

これって、特筆すべきことだと思うのです。

だって、高校生のもいが、ですよ。

そしてつまりこれが、

りんごの森っ子が、デッサンや色彩構成と併行して学んでいることでもあるわけです。

だって、大学に入ったらもう、デッサンなんて描かないですからね、特にデザイン科は。

教室に入って来た時には、人前でもじもじしちゃってたコが、

「準備はできてる。50人でも100人でもドンと来い!」

そう思って、大学1年生の最初の課題のプレゼンに臨めたら、

それってステキなことだと思うんです。

それがニガテで、引きこもっちゃう美大生だっているんですから。

そんなわけで、

日々、ムチャぶりばかりして、りんごの森っ子を逞しく育てているわけです。笑

もい、

シンプルな答えに辿り着くまでの沢山の“引き算”、

お見事でした!

修了制作 第3位

2015年04月15日

りんごの森 14年度修了制作より

りんご内コンペ第3位

あや(長野西高校)の

【切り取って食べる新しい食べ方の提案】

◆ 修了制作課題

「日常の中の“ちょっとひっかかること”をデザインで解決してみよう!」

◇ 条件:

・プロトタイプの制作

・製品及び使用イメージ写真の撮影

・B2プレゼンボードの制作(枚数自由)

・プレゼンテーション(3分)

あやが今回提案したのは、

コンビニなどの陳列棚でもよく見かけるバー状のパッケージの飴、

このパッケージのReデザインです。

でも、見た目は、Reデザイン前と後とでほとんど変わりがないように見えますが・・・(このことの大きな意味には後から触れます)

では、見ていきましょう。

Reデザイン前

Reデザイン後

バー状のパッケージの飴って、

携帯するのにちょうどいい大きさなのですが、

開封して一つ取り出すと、その後は中身を取り出すために紙を破きながら徐々に開けて行く方式なので、よく考えるとあまり見た目がよろしくないんですよね。

その上、口を折り込んだり、絞ったりしないと中身が出て来てしまって、

そのやり方があまいと、バッグの中に飴が散乱したりしてしまいます。

これをデザインで解決してみよう、というのが今回の試みです。

あやが解決策として考案したのが、

このぐるりと一周「きりとり線」のついたパッケージです。

ひとつひとつの飴が「きりとり線」で切り分けられるようになっているので、

パッケージを破いて取り出す必要がなく、見た目もスマートです。↓

小包包装されている飴とパッケージが一体化しているので、

強く振っても、飴が飛び出して来ることがなく、

口を折ったり、絞ったりする必要もありません。↓

更に、小包包装の銀色の紙の包み方を変えて、

押すと簡単に中身の飴が出て来る包み方も考案しました。

▼

▼

押すだけで簡単に中身だけが出て来ます。

ちなみに、他の種類の飴類にも応用が可能です。

最後に、

なぜ、Reデザイン前とReデザイン後の“見た目”を変えなかったのか、

ここにもあやの洞察力が働いています。

それはつまり、

バー状のパッケージを、例えば☆型や十字架型のような新奇性の高い形にすれば、確かに一見目立ちはするでしょうが、

例えばコンビニでバイトする人が陳列棚にこの商品を並べる時、

それをいったいどこの棚に並べたらいいのでしょう???

コンビニやスーパーの什器のデザインと各メーカーが販売する商品の形は、常に呼応した形になっています。

それは消費者として私たちが飴類売り場の前に立つ時、

メーカーの異なる飴類が、ズラッと同じ棚に並んでいることを思い返すと理解できます。

つまり、形がイレギュラーで置き場に困るような飴は、結局のところ、長く生き残っていくデザインにはならないんですね。

なんでもかんでも既存のデザインと形を変えればいいわけではない。

変えない方がいいものもある。

このあやの洞察力の高さが大きく評価され、あやの提案は3位に選ばれました。

単なる表面へのデコレーションだと思われがちなデザインという分野を、

高校生であるあやが「そうではない」と理解している。

ここが最大のポイントだと思います。

そして、修了課題という完全に自由度の高い課題の中で(自由が一番難しいのですが…)、

日常の中で自分が感じる、見落としがちなちょっとした不便さに着眼して、

デザインでこれを解決してみようと思えたこと、

そして何度も試作を繰り返して、自分が求めるベストな答えに帰結できたこと、

このことはとても大切なことだと思うのです。

もちろん、プレゼンボードのデザイン自体はまだまだ難あり。笑

プレゼン自体ももっと言葉をデザインすべきでした。

それでも、教室に来た当初は、

体育会系でいつもは元気なのに、人前に出るとちっちゃくなっていたあやが、笑

花粉症の鼻声で、堂々と3分プレゼンを行えた。

これはすごく大きな成長だと思います。

そして彼女、

「受験に関係ないからテキトーでいい」なんて思わず、本気でこの課題に取り組みました。

それは、彼女が受験や合格のその先の未来をしっかりと見据えているからに他なりません。

今は見えなくても、今いるこの場所も未来に繋がっている。

今日のこの一歩も、自分を未来に連れて行く一歩だ。

そう意識し始めた時から、わたしたち一人一人の“望む未来に自分で自分を連れて行く旅”は始まるように思います。

あやの旅は始まったようです。

あや、よく頑張ったね!

りんご内コンペ第3位

あや(長野西高校)の

【切り取って食べる新しい食べ方の提案】

◆ 修了制作課題

「日常の中の“ちょっとひっかかること”をデザインで解決してみよう!」

◇ 条件:

・プロトタイプの制作

・製品及び使用イメージ写真の撮影

・B2プレゼンボードの制作(枚数自由)

・プレゼンテーション(3分)

あやが今回提案したのは、

コンビニなどの陳列棚でもよく見かけるバー状のパッケージの飴、

このパッケージのReデザインです。

でも、見た目は、Reデザイン前と後とでほとんど変わりがないように見えますが・・・(このことの大きな意味には後から触れます)

では、見ていきましょう。

Reデザイン前

Reデザイン後

バー状のパッケージの飴って、

携帯するのにちょうどいい大きさなのですが、

開封して一つ取り出すと、その後は中身を取り出すために紙を破きながら徐々に開けて行く方式なので、よく考えるとあまり見た目がよろしくないんですよね。

その上、口を折り込んだり、絞ったりしないと中身が出て来てしまって、

そのやり方があまいと、バッグの中に飴が散乱したりしてしまいます。

これをデザインで解決してみよう、というのが今回の試みです。

あやが解決策として考案したのが、

このぐるりと一周「きりとり線」のついたパッケージです。

ひとつひとつの飴が「きりとり線」で切り分けられるようになっているので、

パッケージを破いて取り出す必要がなく、見た目もスマートです。↓

小包包装されている飴とパッケージが一体化しているので、

強く振っても、飴が飛び出して来ることがなく、

口を折ったり、絞ったりする必要もありません。↓

更に、小包包装の銀色の紙の包み方を変えて、

押すと簡単に中身の飴が出て来る包み方も考案しました。

▼

▼

押すだけで簡単に中身だけが出て来ます。

ちなみに、他の種類の飴類にも応用が可能です。

最後に、

なぜ、Reデザイン前とReデザイン後の“見た目”を変えなかったのか、

ここにもあやの洞察力が働いています。

それはつまり、

バー状のパッケージを、例えば☆型や十字架型のような新奇性の高い形にすれば、確かに一見目立ちはするでしょうが、

例えばコンビニでバイトする人が陳列棚にこの商品を並べる時、

それをいったいどこの棚に並べたらいいのでしょう???

コンビニやスーパーの什器のデザインと各メーカーが販売する商品の形は、常に呼応した形になっています。

それは消費者として私たちが飴類売り場の前に立つ時、

メーカーの異なる飴類が、ズラッと同じ棚に並んでいることを思い返すと理解できます。

つまり、形がイレギュラーで置き場に困るような飴は、結局のところ、長く生き残っていくデザインにはならないんですね。

なんでもかんでも既存のデザインと形を変えればいいわけではない。

変えない方がいいものもある。

このあやの洞察力の高さが大きく評価され、あやの提案は3位に選ばれました。

単なる表面へのデコレーションだと思われがちなデザインという分野を、

高校生であるあやが「そうではない」と理解している。

ここが最大のポイントだと思います。

そして、修了課題という完全に自由度の高い課題の中で(自由が一番難しいのですが…)、

日常の中で自分が感じる、見落としがちなちょっとした不便さに着眼して、

デザインでこれを解決してみようと思えたこと、

そして何度も試作を繰り返して、自分が求めるベストな答えに帰結できたこと、

このことはとても大切なことだと思うのです。

もちろん、プレゼンボードのデザイン自体はまだまだ難あり。笑

プレゼン自体ももっと言葉をデザインすべきでした。

それでも、教室に来た当初は、

体育会系でいつもは元気なのに、人前に出るとちっちゃくなっていたあやが、笑

花粉症の鼻声で、堂々と3分プレゼンを行えた。

これはすごく大きな成長だと思います。

そして彼女、

「受験に関係ないからテキトーでいい」なんて思わず、本気でこの課題に取り組みました。

それは、彼女が受験や合格のその先の未来をしっかりと見据えているからに他なりません。

今は見えなくても、今いるこの場所も未来に繋がっている。

今日のこの一歩も、自分を未来に連れて行く一歩だ。

そう意識し始めた時から、わたしたち一人一人の“望む未来に自分で自分を連れて行く旅”は始まるように思います。

あやの旅は始まったようです。

あや、よく頑張ったね!

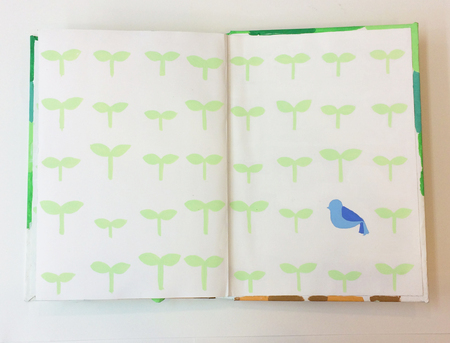

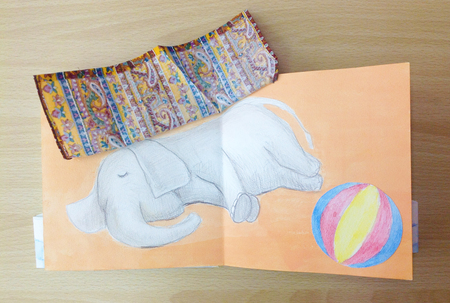

えほん

2014年12月27日

さてさて、だいぶ期間が空いてしまいましたが、前回の第2位に引き続き、キッズやママパパの投票で決まった「えほん」の第1位の発表です。

ちなみに、

2位はコチラから↓

http://ringonomori.naganoblog.jp/e1608538.html

3位はコチラから↓

http://ringonomori.naganoblog.jp/e1606610.html

まずは課題のおさらいから。

この「えほん」は、美大予備校:DESIGN PLANTの受講生である高校生たちが制作しました。

課題内容は以下の通りです。

課題:

本文に文字のない絵本を制作しなさい。

条件:

3歳〜5歳を対象とすること。

この課題で留意すべきポイントは以下の2つ

(1)対象年齢に「まだストーリーを理解できない3歳さん」が含まれていること

(2)絵の状態を本文を書いて説明できないこと

ここが大きなポイントでした。

つまり、一見“遊び課題”のようでいて、実はガッツリ【ヴィジュアルコミュニケーションデザインの課題】ということですね。

では、栄えある第1位の発表です!

第1位は、

長野清泉女学院高校 3年生 ちゃんみわ の

「もりができたよ」です!

キッズの心をぐっと掴んでこれが堂々の第1位!

夏の終わりの中間プレゼンに、ページのイメージが伝わるスタディー模型を提出し、

他者からより具体的なフィードバックを引き出しやすい状態で中間プレゼンに臨んだことで、

改良するためのポイントが掴み易かった事が、

ちゃんみわが1位に選ばれた理由のひとつでもあると思います。

つまり、他者からはどう見えるか?と向き合いながら、改良できたということですね。

ちゃんみわが中間プレゼンに出したスタディー模型は、

それこそノートを切り抜いて作ってセロテープでとめて樹を立たせているような代物でした。

でも、それでいいんです。

むしろ、それがいいんですね、

「課題が出されたら、“へなちょこプロト(試作品)”をささっと作る。

で、人に見せて、意見を聞いて、改良点を探る。で、もう一度作る。以降、繰り返し。

ただし、初期の頃の“へなちょこプロト”作りには、お金も時間もかけない。絶対に。」

なぜなら、ただの試作品にお金と時間をかけて“思い入れ”が生じてしまうと、

他者の意見が受け入れられず、せっかくのフィードバックを生かせなくなってしまうからです。

これって、物作りをしていると、誰でも陥りがちな落とし穴なんですよね、

つい、(完璧じゃないくせに)完璧主義に陥って、

完璧じゃない物は人様には見せられない…見せたくない!とか言って引きこもって制作して、

合評にヘボ作品を提出…。

で、合評でコテンパンにやられる。

ありがちです。

それで「才能がナイ」とか言って自信を失って、

加速度をつけて引きこもって大学をサボりまくる。制作もしない。

で、就職もできない。結果ニート。

ありがちです。

美大生、これ大いにありがち。

でも、中間プレゼンくらいまでに何度か“コテンパン”を経験しておけば、

合評にヘボ作品を出すなんてことは、いくらでも回避できることなんですね。

デザインの制作にはプロセスというものが他にもありますが、

そういうことを勉強してから大学に送り出しているのも

DESIGN PLANTの特徴です。

入試に受かる事ももちろん大事なんですが、

大事なのはその後の4年間を、更にその先の40年間につなげていくこと。

デザインという靴を履いて社会に着地して、それを仕事にして生きていくこと、なので、

せっかく合格しても、ひきこもっちゃったら、やっぱりもったいないですから。

そうはさせたくないんですね。

だからまぁ、うちはそーとーおせっかいな予備校ですよね。大学に入ってからさえ、あれしろこれしろと口をはさんで。笑

まぁうるさがられてますよね。はい、知ってます。なにしろ、ライフワークが「おせっかい」。笑

と、いうわけで、

ちゃんみわも中間プレゼンに参加してくれた美大生たちに

十分コテンパンにされていたので、笑

その時ちゃんみわにわたしがしたアドバイスはただひとつ。

「最後に『わぁ〜!』って言わせること。」でした。

どんな物を造る時でも、それを見た人、聴く人、触る人、使う人の心をちょっとだけでも動かすことができれば、それは今や勝手にtwitterで拡散されていく時代。

どんなに理屈をこねても、正しくても、

今日寝るまでに誰かに伝えたくなるコトを造れなければ、誰も興味を持ってはくれないんだよ、と。だから今回はまず、こどもたちから『わぁ〜!』って言葉を引き出すところをゴールに設定して、しっかりそこに落とし込みなさい。と。

さぁ、こどもたち、

『わぁ〜!』って言ってくれたんでしょうか???

ちゃんみわ作の絵本を見ていきましょう!

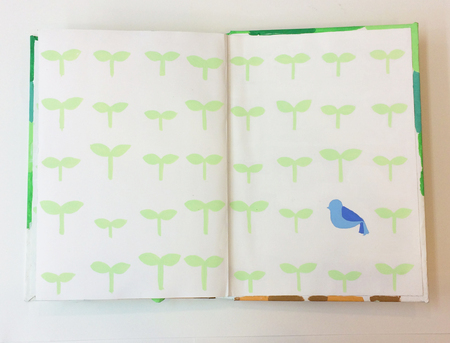

「もりができたよ」

表紙

見返し

扉・・・ナシ(惜しい!)

さぁ、はじまりはじまり〜

おや?草原にことりが何かの実を落として行ったようですね

落ちて来た実は、そのままストン!と地面に埋まってしまいました。

おや? あの実から小さな芽が出て来ましたよ。

芽は草原の真ん中に小さく双葉を出しました。

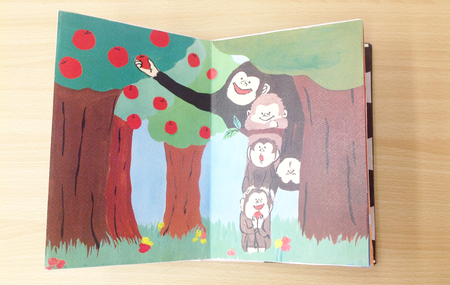

草原の真ん中で、その芽はぐんぐん育っているようです。

しばらくすると、小さかった芽は立派な木に育ち、

そこに集まる小鳥たちが、あちらこちらにまた小さな実を落としていきます。

草原に少しずつ木が育ち、やがて林になると、

隠れる場所やおいしいごはんがあるので、動物たちも集まって来ます。

小さな実が空から落ちて来てから、どのくらい時が経ったのでしょうか?

ここには、たくさんの動物たちが集まっているようです。

そう、いつかの草原は、

たくさんの命の暮らす森になったのでした。

おしまい。

見返し

裏表紙

そして・・・

森が立ち上がる最後のページを開くと、

ちゃんみわの周りには、小さなこどもたちの輝く笑顔と

『わぁ〜!』という声が広がりました。

しかもこの絵本、複数人で見る事を想定して、どの方向から見てもいいように、

仕掛けの裏側にもきちんと絵が描いてあります。

もちろん、2位のもいに言ったのと同じように、

原画を製本せずに、一回印刷してからそれを製本した方が、

完成度は高かっただろうな、ということや、

表紙の文字のデザイン、仕掛けのない前半ページのイラストなど、

改良できるところはまだありますが、

それでも、こどもたちから

『わぁ〜!』という言葉を引き出せたのは確かな事実!

どうやったら喜んでくれるカナ?と、

こどもたちの目線で考えたものづくり、よく頑張ったネ!

しかも、得票数もダントツの1位!!

これは自信を持っていい!!!

でもって、高校生よ、

ヴィジュアルコミュニケーションて、こういうこと!

何かを自己満でつくるだけじゃダメで、コミュニケーションて、

作って、伝わって、揺さぶる。そして還ってくる。そういうこと。

文字が読めない小さな子にだってね、

適切なヴィジュアルがあれば、伝えたい事は伝わるんだ!

しかも、一瞬で。

それってスゴいし、

ヴィジュアデザインて、責任重大だよね。

ちなみに、

2位はコチラから↓

http://ringonomori.naganoblog.jp/e1608538.html

3位はコチラから↓

http://ringonomori.naganoblog.jp/e1606610.html

まずは課題のおさらいから。

この「えほん」は、美大予備校:DESIGN PLANTの受講生である高校生たちが制作しました。

課題内容は以下の通りです。

課題:

本文に文字のない絵本を制作しなさい。

条件:

3歳〜5歳を対象とすること。

この課題で留意すべきポイントは以下の2つ

(1)対象年齢に「まだストーリーを理解できない3歳さん」が含まれていること

(2)絵の状態を本文を書いて説明できないこと

ここが大きなポイントでした。

つまり、一見“遊び課題”のようでいて、実はガッツリ【ヴィジュアルコミュニケーションデザインの課題】ということですね。

では、栄えある第1位の発表です!

第1位は、

長野清泉女学院高校 3年生 ちゃんみわ の

「もりができたよ」です!

キッズの心をぐっと掴んでこれが堂々の第1位!

夏の終わりの中間プレゼンに、ページのイメージが伝わるスタディー模型を提出し、

他者からより具体的なフィードバックを引き出しやすい状態で中間プレゼンに臨んだことで、

改良するためのポイントが掴み易かった事が、

ちゃんみわが1位に選ばれた理由のひとつでもあると思います。

つまり、他者からはどう見えるか?と向き合いながら、改良できたということですね。

ちゃんみわが中間プレゼンに出したスタディー模型は、

それこそノートを切り抜いて作ってセロテープでとめて樹を立たせているような代物でした。

でも、それでいいんです。

むしろ、それがいいんですね、

「課題が出されたら、“へなちょこプロト(試作品)”をささっと作る。

で、人に見せて、意見を聞いて、改良点を探る。で、もう一度作る。以降、繰り返し。

ただし、初期の頃の“へなちょこプロト”作りには、お金も時間もかけない。絶対に。」

なぜなら、ただの試作品にお金と時間をかけて“思い入れ”が生じてしまうと、

他者の意見が受け入れられず、せっかくのフィードバックを生かせなくなってしまうからです。

これって、物作りをしていると、誰でも陥りがちな落とし穴なんですよね、

つい、(完璧じゃないくせに)完璧主義に陥って、

完璧じゃない物は人様には見せられない…見せたくない!とか言って引きこもって制作して、

合評にヘボ作品を提出…。

で、合評でコテンパンにやられる。

ありがちです。

それで「才能がナイ」とか言って自信を失って、

加速度をつけて引きこもって大学をサボりまくる。制作もしない。

で、就職もできない。結果ニート。

ありがちです。

美大生、これ大いにありがち。

でも、中間プレゼンくらいまでに何度か“コテンパン”を経験しておけば、

合評にヘボ作品を出すなんてことは、いくらでも回避できることなんですね。

デザインの制作にはプロセスというものが他にもありますが、

そういうことを勉強してから大学に送り出しているのも

DESIGN PLANTの特徴です。

入試に受かる事ももちろん大事なんですが、

大事なのはその後の4年間を、更にその先の40年間につなげていくこと。

デザインという靴を履いて社会に着地して、それを仕事にして生きていくこと、なので、

せっかく合格しても、ひきこもっちゃったら、やっぱりもったいないですから。

そうはさせたくないんですね。

だからまぁ、うちはそーとーおせっかいな予備校ですよね。大学に入ってからさえ、あれしろこれしろと口をはさんで。笑

まぁうるさがられてますよね。はい、知ってます。なにしろ、ライフワークが「おせっかい」。笑

と、いうわけで、

ちゃんみわも中間プレゼンに参加してくれた美大生たちに

十分コテンパンにされていたので、笑

その時ちゃんみわにわたしがしたアドバイスはただひとつ。

「最後に『わぁ〜!』って言わせること。」でした。

どんな物を造る時でも、それを見た人、聴く人、触る人、使う人の心をちょっとだけでも動かすことができれば、それは今や勝手にtwitterで拡散されていく時代。

どんなに理屈をこねても、正しくても、

今日寝るまでに誰かに伝えたくなるコトを造れなければ、誰も興味を持ってはくれないんだよ、と。だから今回はまず、こどもたちから『わぁ〜!』って言葉を引き出すところをゴールに設定して、しっかりそこに落とし込みなさい。と。

さぁ、こどもたち、

『わぁ〜!』って言ってくれたんでしょうか???

ちゃんみわ作の絵本を見ていきましょう!

「もりができたよ」

表紙

見返し

扉・・・ナシ(惜しい!)

さぁ、はじまりはじまり〜

おや?草原にことりが何かの実を落として行ったようですね

落ちて来た実は、そのままストン!と地面に埋まってしまいました。

おや? あの実から小さな芽が出て来ましたよ。

芽は草原の真ん中に小さく双葉を出しました。

草原の真ん中で、その芽はぐんぐん育っているようです。

しばらくすると、小さかった芽は立派な木に育ち、

そこに集まる小鳥たちが、あちらこちらにまた小さな実を落としていきます。

草原に少しずつ木が育ち、やがて林になると、

隠れる場所やおいしいごはんがあるので、動物たちも集まって来ます。

小さな実が空から落ちて来てから、どのくらい時が経ったのでしょうか?

ここには、たくさんの動物たちが集まっているようです。

そう、いつかの草原は、

たくさんの命の暮らす森になったのでした。

おしまい。

見返し

裏表紙

そして・・・

森が立ち上がる最後のページを開くと、

ちゃんみわの周りには、小さなこどもたちの輝く笑顔と

『わぁ〜!』という声が広がりました。

しかもこの絵本、複数人で見る事を想定して、どの方向から見てもいいように、

仕掛けの裏側にもきちんと絵が描いてあります。

もちろん、2位のもいに言ったのと同じように、

原画を製本せずに、一回印刷してからそれを製本した方が、

完成度は高かっただろうな、ということや、

表紙の文字のデザイン、仕掛けのない前半ページのイラストなど、

改良できるところはまだありますが、

それでも、こどもたちから

『わぁ〜!』という言葉を引き出せたのは確かな事実!

どうやったら喜んでくれるカナ?と、

こどもたちの目線で考えたものづくり、よく頑張ったネ!

しかも、得票数もダントツの1位!!

これは自信を持っていい!!!

でもって、高校生よ、

ヴィジュアルコミュニケーションて、こういうこと!

何かを自己満でつくるだけじゃダメで、コミュニケーションて、

作って、伝わって、揺さぶる。そして還ってくる。そういうこと。

文字が読めない小さな子にだってね、

適切なヴィジュアルがあれば、伝えたい事は伝わるんだ!

しかも、一瞬で。

それってスゴいし、

ヴィジュアデザインて、責任重大だよね。

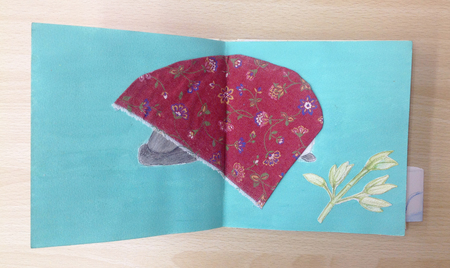

えほん

2014年11月19日

さて、前回の第3位に引き続き、キッズやママパパの投票で決まった「えほん」の第2位の発表です。

ちなみに、3位はコチラから↓

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=818075894882077&id=433065046716499

この「えほん」は、美大予備校:DESIGN PLANTの受講生である高校生たちが制作しました。

先ずは課題内容の確認から。

課題:

本文に文字のない絵本を制作しなさい。

条件:

3歳〜5歳を対象とすること。

この課題で留意すべきポイントは以下の2つ

(1)対象年齢に「まだストーリーを理解できない3歳さん」が含まれていること

(2)絵の状態を本文を書いて説明できないこと

ここが大きなポイントでした。

つまり、一見“遊び課題”のようでいて、実はガッツリ【ヴィジュアルコミュニケーションデザインの課題】ということですね。

では、第2位の発表です!

第2位は、

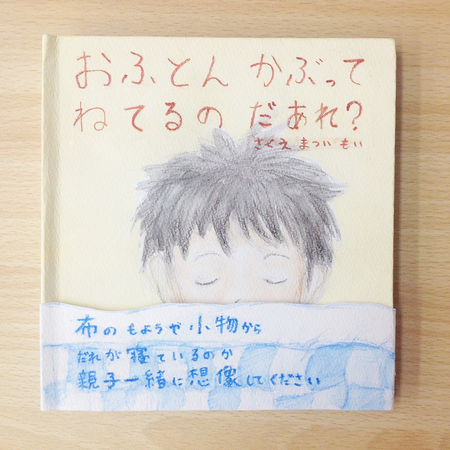

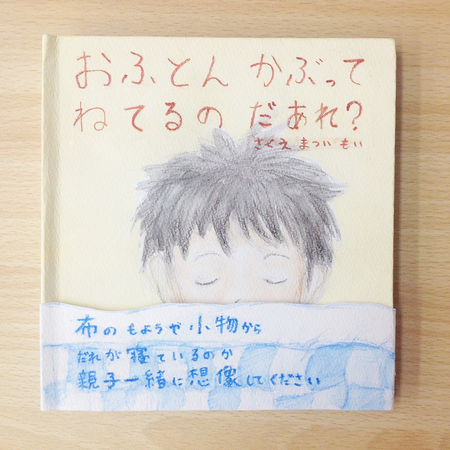

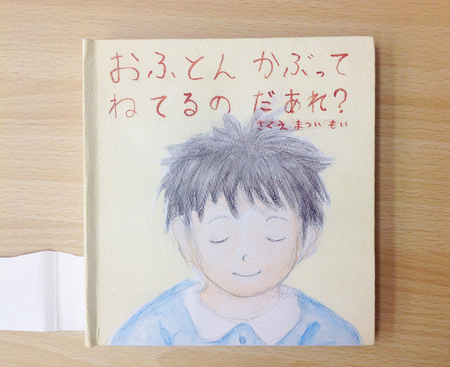

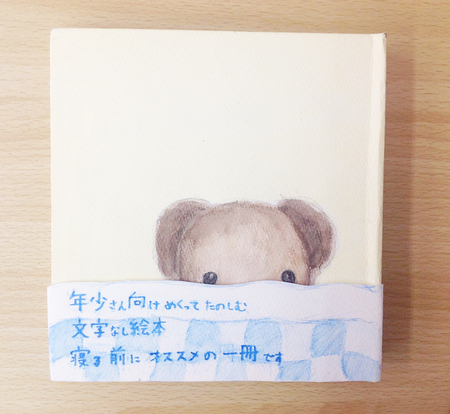

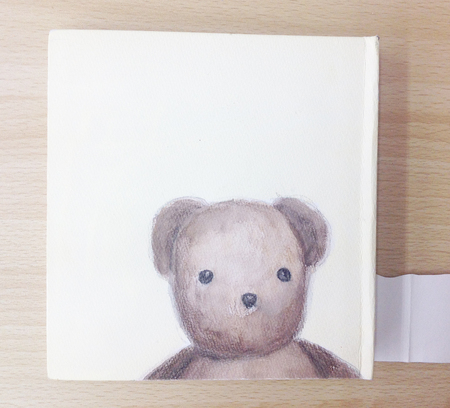

長野吉田高校 3年生 もい の

「おふとんかぶって

ねてるのだあれ?」です!

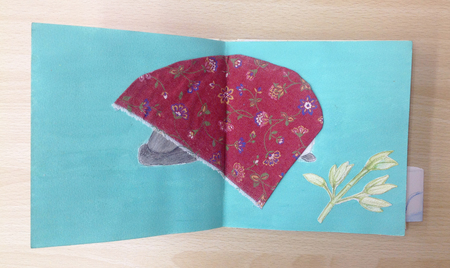

「おふとんかぶって ねてるのだあれ?」は、

表紙の「帯」に説明があるように、おふとんをかぶって寝ている誰かを、その柄や隣に置いてあるモチーフをヒントにして当てていくという、こどもたちが寝る前に、お布団の中で親御さんに読み聞かせをしてもらうシーンに向けて作られたえほんです。

先ず、本文を書けないという条件の中で、もいが「帯」のキャッチに着目した点、そしてその「帯」と「表紙」に、内容に合わせたちょっとした仕掛けを持たせた点が、

本を書店で選ぶ、図書館で選ぶというシーンを想定して考えられていて、おもしろいところです。

また、布を使った絵本がスキだったという自分の幼い日の記憶から、紙以外の素材を用いたこともひとつの挑戦と言えます。

誰でも最初は、課題や依頼に対して、つい求められている範囲だけでなにか考えようと思い(結果、求められているラインにも届かないことになり)がちですが、

この絵本には、「課題に沿うよう条件はクリアしつつも、規制されていない事はどんどん自由に提案してみる。」というクリエイターとして大事な姿勢が窺えます。

また、夜寝る前の読み聞かせのシーンでの親子のコミュニケーションを想定して造られたことも注目すべき着眼点でしょう。

このことで、眠っている登場人物たちに合わせ、えほんを見終わった後に、「みんなおふとんに入って寝てるから、○○も一緒にもう寝よっか」などの親子の会話が思い浮かぶような絵本になりました。

何かをデザインする際に、デザインするそのモノだけでなく、それが使用されるシーンなどの「モノ」の周辺にある「コト」を考えてみることは、とても大切なことです。

今回もいが、

単純に考えれば絵本を造れというだけの課題に対し、

絵本というモノに付随するはずの「どこで」「だれが」「だれと」「そもそもなんのために」「結果、なにができれば成功なのか」といったコトを考えようとしたことは、

まだデザインを志す一高校生でしかないもいが、しっかりとクリエイター道を歩き始めたことを示していると言えるでしょう。

まぁ、「見返し」や「扉」のデザインにはもっと可能性があったはず。

原画そのものを綴じるよりも、一工程増やしても、印刷したものを製本した方が、製品としての完成度は上がったのでは?

何より、何かにつけて作業スピードが遅いのが玉に瑕。笑

という点は付け加えてはおきますが、

もうここ何年も、高校生達に「モノ」だけでなく、「コト」もデザインしなさい。と言い続けているわたしに言わせれば、その姿勢はあっぱれです。

夏の終わりの中間プレゼンで、

美大生に“コテンパン”にやられてから一ヶ月、

見て下さい↓放心したような高校生たちの表情。“コテンパン”ぶりが窺えます。笑

では、

先輩たちの容赦ないツッコミという他者からのフィードバックを整理して、

多くの選択をして造ったえほんを見ていきましょう!

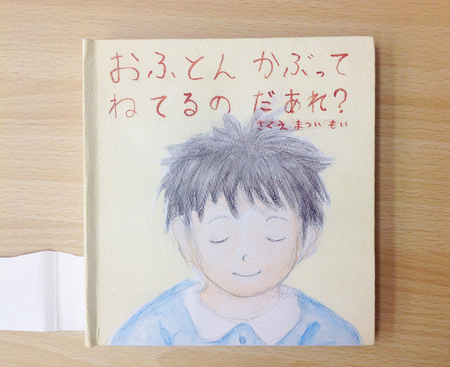

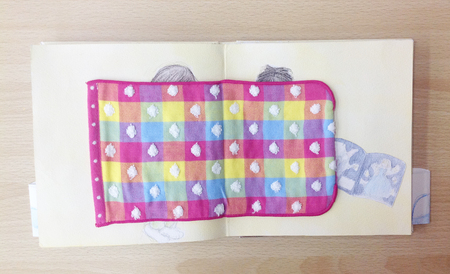

「おふとんかぶって ねてるのだあれ?」

表紙

見返し(う〜んここがね・・・)

扉

ナシ。(う〜んここもね・・・)

さぁ、

おふとんかぶってねてるのだあれ?

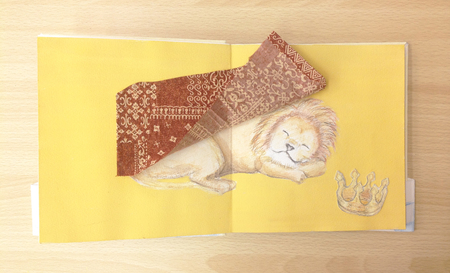

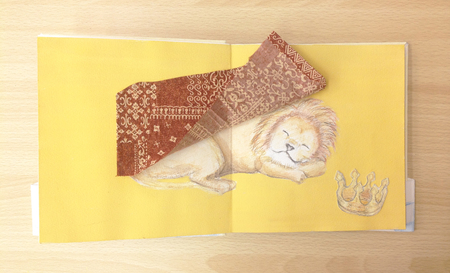

ネコ科らしい手足とキングを示す王冠・・・

はい、百獣の王、ライオンです。

お次はコチラ!

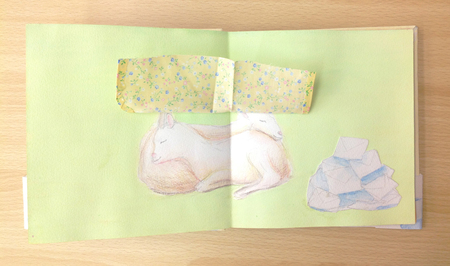

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

牧草を思わす小花柄に、横にはお手紙が積まれているようです・・・

答えはヤギ。

きっと手紙は、読まずに食べちゃうのでしょう。

お次はコチラ!

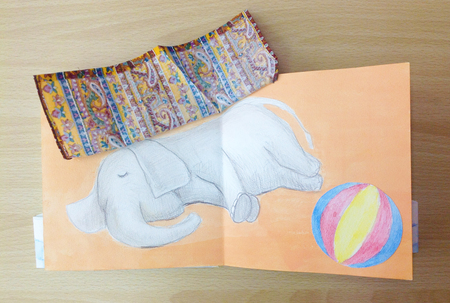

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

エスニック柄の布団に・・・大きな玉も転がっていて、何やら脚ではない長いものも見えています・・・

そう、ゾウですね。

サーカスのゾウさんなのでしょうか?

お次はコチラ!

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

英国のタータンチェックに、横には骨が転がっていますね・・・この丸まって眠るカンジも見覚えがあります・・・

はい、犬。英国原産のビーグル犬です。

うちにも昔、居ました。

お次はコチラ!

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

シノワズリを思わす柄に、隣にあるのは・・・笹でしょうか?はみ出している体は白と黒です。

はい、パンダ!

パンダって、あのやや下に垂れ気味のアイパンチでだいぶアイドル率上がってますよね。笑

中の目は、結構鋭いですよね。笑

そして、最後がコチラ!

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

横には、読みかけの絵本が置かれていますね。

絵本を読むのって???

そう、人間の親子ですね。

キッズのママに「こどもって、ホントにこういうかっこで寝るんだよね〜」と言われていました。

※思ったより速くて早い段階で、こどもたちが布をめくろうとして焦った。と語ったもい氏。

必死で押さえてマス↓ 笑

※意外と興奮しちゃって、寝付けないかも。と語ったもい氏。たしかに。笑

※ページを開いたら、犬の布が最初からめくれちゃってて、すぐバレた。と語ったもい氏。ダメじゃん。笑

見返し(やっぱりここがなんかなぁ〜)

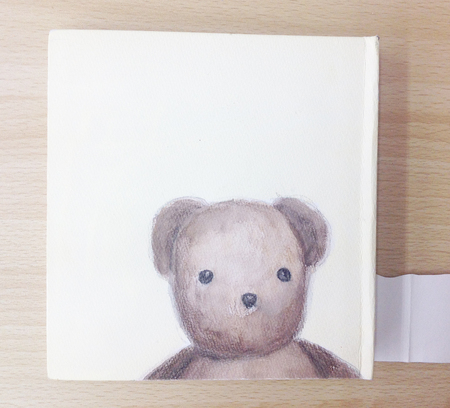

裏表紙

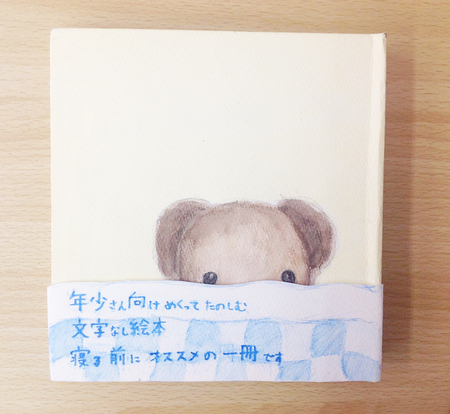

で、表紙の帯も実は布団をイメージして造られているので・・・

おふとん=帯をめくると・・・

寝ているこどもが現れる仕掛けです。

裏表紙も

おふとん=帯をめくると・・・

男の子が一緒に寝ているぬいぐるみが現れます。

実は最初ここは、

本の中ではママと女の子の組み合わせだったので、

表紙と裏表紙は、パパと男の子の組み合わせにしたいということで、

おふとん=帯をめくると・・・パパ!

だったのですが、そうすると、

裏表紙が目を閉じた成人男性のドアップになってしまい・・・

なんだかよくわからないカンジの裏表紙だったので、笑

推敲の結果、パパではなくぬいぐるみになりました。

適切な判断だったと思います。笑

そして、「帯にやられた」というママからの言葉もありましたが、帯がターゲット層に向けた適切なアピールにもなっていました。

狙い通りでしたネ!

と、いうわけで、

「おふとんかぶって ねてるのだあれ?」いかがでしたか?

次回は、いよいよ1位の発表です!

が、それは来週です。

1位のコは、テスト期間で今週お休みなので、

持ち帰ったえほんが私の手元に届くのが来週になる予定だからです。

ちなみに、もいの手が青いのはマニキュアの失敗デス。

ウソです。笑;

なぜ青いかわからない方はコチラをご覧下さい。↓

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811215565568110&id=433065046716499&comment_id=818517358171264&offset=0&total_comments=2

ちなみに、3位はコチラから↓

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=818075894882077&id=433065046716499

この「えほん」は、美大予備校:DESIGN PLANTの受講生である高校生たちが制作しました。

先ずは課題内容の確認から。

課題:

本文に文字のない絵本を制作しなさい。

条件:

3歳〜5歳を対象とすること。

この課題で留意すべきポイントは以下の2つ

(1)対象年齢に「まだストーリーを理解できない3歳さん」が含まれていること

(2)絵の状態を本文を書いて説明できないこと

ここが大きなポイントでした。

つまり、一見“遊び課題”のようでいて、実はガッツリ【ヴィジュアルコミュニケーションデザインの課題】ということですね。

では、第2位の発表です!

第2位は、

長野吉田高校 3年生 もい の

「おふとんかぶって

ねてるのだあれ?」です!

「おふとんかぶって ねてるのだあれ?」は、

表紙の「帯」に説明があるように、おふとんをかぶって寝ている誰かを、その柄や隣に置いてあるモチーフをヒントにして当てていくという、こどもたちが寝る前に、お布団の中で親御さんに読み聞かせをしてもらうシーンに向けて作られたえほんです。

先ず、本文を書けないという条件の中で、もいが「帯」のキャッチに着目した点、そしてその「帯」と「表紙」に、内容に合わせたちょっとした仕掛けを持たせた点が、

本を書店で選ぶ、図書館で選ぶというシーンを想定して考えられていて、おもしろいところです。

また、布を使った絵本がスキだったという自分の幼い日の記憶から、紙以外の素材を用いたこともひとつの挑戦と言えます。

誰でも最初は、課題や依頼に対して、つい求められている範囲だけでなにか考えようと思い(結果、求められているラインにも届かないことになり)がちですが、

この絵本には、「課題に沿うよう条件はクリアしつつも、規制されていない事はどんどん自由に提案してみる。」というクリエイターとして大事な姿勢が窺えます。

また、夜寝る前の読み聞かせのシーンでの親子のコミュニケーションを想定して造られたことも注目すべき着眼点でしょう。

このことで、眠っている登場人物たちに合わせ、えほんを見終わった後に、「みんなおふとんに入って寝てるから、○○も一緒にもう寝よっか」などの親子の会話が思い浮かぶような絵本になりました。

何かをデザインする際に、デザインするそのモノだけでなく、それが使用されるシーンなどの「モノ」の周辺にある「コト」を考えてみることは、とても大切なことです。

今回もいが、

単純に考えれば絵本を造れというだけの課題に対し、

絵本というモノに付随するはずの「どこで」「だれが」「だれと」「そもそもなんのために」「結果、なにができれば成功なのか」といったコトを考えようとしたことは、

まだデザインを志す一高校生でしかないもいが、しっかりとクリエイター道を歩き始めたことを示していると言えるでしょう。

まぁ、「見返し」や「扉」のデザインにはもっと可能性があったはず。

原画そのものを綴じるよりも、一工程増やしても、印刷したものを製本した方が、製品としての完成度は上がったのでは?

何より、何かにつけて作業スピードが遅いのが玉に瑕。笑

という点は付け加えてはおきますが、

もうここ何年も、高校生達に「モノ」だけでなく、「コト」もデザインしなさい。と言い続けているわたしに言わせれば、その姿勢はあっぱれです。

夏の終わりの中間プレゼンで、

美大生に“コテンパン”にやられてから一ヶ月、

見て下さい↓放心したような高校生たちの表情。“コテンパン”ぶりが窺えます。笑

では、

先輩たちの容赦ないツッコミという他者からのフィードバックを整理して、

多くの選択をして造ったえほんを見ていきましょう!

「おふとんかぶって ねてるのだあれ?」

表紙

見返し(う〜んここがね・・・)

扉

ナシ。(う〜んここもね・・・)

さぁ、

おふとんかぶってねてるのだあれ?

ネコ科らしい手足とキングを示す王冠・・・

はい、百獣の王、ライオンです。

お次はコチラ!

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

牧草を思わす小花柄に、横にはお手紙が積まれているようです・・・

答えはヤギ。

きっと手紙は、読まずに食べちゃうのでしょう。

お次はコチラ!

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

エスニック柄の布団に・・・大きな玉も転がっていて、何やら脚ではない長いものも見えています・・・

そう、ゾウですね。

サーカスのゾウさんなのでしょうか?

お次はコチラ!

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

英国のタータンチェックに、横には骨が転がっていますね・・・この丸まって眠るカンジも見覚えがあります・・・

はい、犬。英国原産のビーグル犬です。

うちにも昔、居ました。

お次はコチラ!

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

シノワズリを思わす柄に、隣にあるのは・・・笹でしょうか?はみ出している体は白と黒です。

はい、パンダ!

パンダって、あのやや下に垂れ気味のアイパンチでだいぶアイドル率上がってますよね。笑

中の目は、結構鋭いですよね。笑

そして、最後がコチラ!

おふとんかぶって ねてるのだあれ?

横には、読みかけの絵本が置かれていますね。

絵本を読むのって???

そう、人間の親子ですね。

キッズのママに「こどもって、ホントにこういうかっこで寝るんだよね〜」と言われていました。

※思ったより速くて早い段階で、こどもたちが布をめくろうとして焦った。と語ったもい氏。

必死で押さえてマス↓ 笑

※意外と興奮しちゃって、寝付けないかも。と語ったもい氏。たしかに。笑

※ページを開いたら、犬の布が最初からめくれちゃってて、すぐバレた。と語ったもい氏。ダメじゃん。笑

見返し(やっぱりここがなんかなぁ〜)

裏表紙

で、表紙の帯も実は布団をイメージして造られているので・・・

おふとん=帯をめくると・・・

寝ているこどもが現れる仕掛けです。

裏表紙も

おふとん=帯をめくると・・・

男の子が一緒に寝ているぬいぐるみが現れます。

実は最初ここは、

本の中ではママと女の子の組み合わせだったので、

表紙と裏表紙は、パパと男の子の組み合わせにしたいということで、

おふとん=帯をめくると・・・パパ!

だったのですが、そうすると、

裏表紙が目を閉じた成人男性のドアップになってしまい・・・

なんだかよくわからないカンジの裏表紙だったので、笑

推敲の結果、パパではなくぬいぐるみになりました。

適切な判断だったと思います。笑

そして、「帯にやられた」というママからの言葉もありましたが、帯がターゲット層に向けた適切なアピールにもなっていました。

狙い通りでしたネ!

と、いうわけで、

「おふとんかぶって ねてるのだあれ?」いかがでしたか?

次回は、いよいよ1位の発表です!

が、それは来週です。

1位のコは、テスト期間で今週お休みなので、

持ち帰ったえほんが私の手元に届くのが来週になる予定だからです。

ちなみに、もいの手が青いのはマニキュアの失敗デス。

ウソです。笑;

なぜ青いかわからない方はコチラをご覧下さい。↓

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811215565568110&id=433065046716499&comment_id=818517358171264&offset=0&total_comments=2

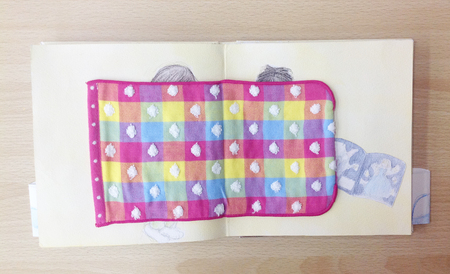

えほん

2014年11月16日

先日のワークショップの後、

キッズやママパパに投票していただいた

美大予備校:DESIGN PLANTの受講生である高校生が制作した絵本の中で、得票数の高かった1〜3位を発表したいと思います!

この課題は簡単に説明すると、以下のようなものでした。

課題:

本文に文字のない絵本を制作しなさい。

条件:

3歳〜5歳を対象とすること。

この課題、まだストーリーを理解できない3歳さんが含まれていること、そして何より、絵の状態を文字を書いて説明してはいけないことが大きなポイントの、

一見“遊び課題”のようでいて、実はガッツリ【ヴィジュアルコミュニケーションデザインの課題】なわけです。

気づいていたかね?高校生諸君。

ではまずは、第3位!

長野西高校 3年生 あや の

「なににみえるかな?」

からのご紹介です!

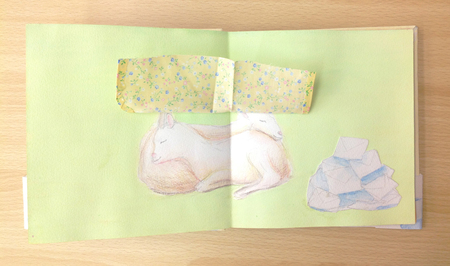

「なににみえるかな?」は、

シルエットで登場する動物を当てていくというえほんです。

自分で描いた物をパソコンに取り込んで、

印刷してから製本するという工程を踏んだ事で、

工作的な出来映えから脱却し、ヴィジュアル面に完成度の高さをもたらしました。

また、ページに厚みを持たせた事で、紙の端で小さなお子さんが手を切る心配もありません。

前後の「見返し」と「扉」部分にも気が配られ、

紙の種類も本の部位ごとに選択されて、

手触り感まで意識した作品となりました。

惜しいのは、背表紙と裏表紙。ここのデザインはあともうちょっとできたカナ?という印象です。

しかしながら、失敗するたびに何度も製本し直して、

最後は見返しのシワひとつ許さず作り直したクリエイター魂は、

見上げた物です。

夏の終わりの中間プレゼンで、

美大生に“コテンパン”にやられてから一ヶ月、

他者からのフィードバックを整理して、よく軌道修正してきましたね。オツカレサン。

これで“中間プレゼン”と“他者からのフィードバック”の大切さを実感したのでは?

厳しく細かく容赦なく突っ込んでくれる人の存在は、実はありがたいものなのですよ。

基本的に、どうでもいい相手には誰もそんな手間はかけませんしね。

そんなわけで、

メンドーなことも含めて制作を楽しんだあやの周りには当日、動物の名前を当てようとするたくさんのこどもたちが集まりました。

では、そのえほんを見ていきましょう!

「なににみえるかな?」

表紙

見返し

扉

さぁ、このシルエット、

なににみえるかな?

はい、正解!(たぶんね。笑)

お次はコチラ!なににみえるかな?

はい、正解! でも、何頭???

お次はコチラ!なににみえるかな?

まさかのラッコ。笑

ここでこどもたちの集中力が一気にうなぎ上りに!!!笑

お次はコチラ!なににみえるかな?

あいつか?大きくて鼻の長い、人気者のあいつなのか???

そう来たかー!!!

そして最後が、

「もうだまされないぞ!」という強く堅い意志を持ったこどもたちにバレバレだったコチラです。笑

そうです。カモメです。

※難易度設定をミスったと語ったあや氏。たしかに。笑

※ページ数が足りなかったと語ったあや氏。たしかに。笑

本編が終わっても余韻を持たせて・・・

見返し

裏表紙(やっぱり裏がなんかな・・・)

おしまい。

「なににみえるかな」いかがでしたか?

ママパパ票だけに限ると、これが一番得票数を集めていました。

こどもたちの笑顔を引き出すために、えほんの中にコミュニケーションが生まれる仕掛けを作ったのが、この絵本です。

そしてそこは、意図する落としどころにちゃんと落とし込めていました。

そして、誰かの笑顔のために、丁寧に考えて、丁寧に造る。度重なる造り直しも厭わない。

そういう姿勢を貫いて、実際に、こどもたちやママパパを笑顔にできたことは、

デザインを志す者にとって、とても意義あることです。

よくがんばりました!

そして、たのしく盛り上げてくれたキッズも、ご協力くださったママパパも、

ありがとうございました。

では次回は、2位の発表です!

ちなみに、あやが着ているのは私服のビニール袋デス。

ウソです。笑

なにかわからない方はコチラをご覧下さい。↓

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811215565568110&id=433065046716499&comment_id=818517358171264&offset=0&total_comments=2

キッズやママパパに投票していただいた

美大予備校:DESIGN PLANTの受講生である高校生が制作した絵本の中で、得票数の高かった1〜3位を発表したいと思います!

この課題は簡単に説明すると、以下のようなものでした。

課題:

本文に文字のない絵本を制作しなさい。

条件:

3歳〜5歳を対象とすること。

この課題、まだストーリーを理解できない3歳さんが含まれていること、そして何より、絵の状態を文字を書いて説明してはいけないことが大きなポイントの、

一見“遊び課題”のようでいて、実はガッツリ【ヴィジュアルコミュニケーションデザインの課題】なわけです。

気づいていたかね?高校生諸君。

ではまずは、第3位!

長野西高校 3年生 あや の

「なににみえるかな?」

からのご紹介です!

「なににみえるかな?」は、

シルエットで登場する動物を当てていくというえほんです。

自分で描いた物をパソコンに取り込んで、

印刷してから製本するという工程を踏んだ事で、

工作的な出来映えから脱却し、ヴィジュアル面に完成度の高さをもたらしました。

また、ページに厚みを持たせた事で、紙の端で小さなお子さんが手を切る心配もありません。

前後の「見返し」と「扉」部分にも気が配られ、

紙の種類も本の部位ごとに選択されて、

手触り感まで意識した作品となりました。

惜しいのは、背表紙と裏表紙。ここのデザインはあともうちょっとできたカナ?という印象です。

しかしながら、失敗するたびに何度も製本し直して、

最後は見返しのシワひとつ許さず作り直したクリエイター魂は、

見上げた物です。

夏の終わりの中間プレゼンで、

美大生に“コテンパン”にやられてから一ヶ月、

他者からのフィードバックを整理して、よく軌道修正してきましたね。オツカレサン。

これで“中間プレゼン”と“他者からのフィードバック”の大切さを実感したのでは?

厳しく細かく容赦なく突っ込んでくれる人の存在は、実はありがたいものなのですよ。

基本的に、どうでもいい相手には誰もそんな手間はかけませんしね。

そんなわけで、

メンドーなことも含めて制作を楽しんだあやの周りには当日、動物の名前を当てようとするたくさんのこどもたちが集まりました。

では、そのえほんを見ていきましょう!

「なににみえるかな?」

表紙

見返し

扉

さぁ、このシルエット、

なににみえるかな?

はい、正解!(たぶんね。笑)

お次はコチラ!なににみえるかな?

はい、正解! でも、何頭???

お次はコチラ!なににみえるかな?

まさかのラッコ。笑

ここでこどもたちの集中力が一気にうなぎ上りに!!!笑

お次はコチラ!なににみえるかな?

あいつか?大きくて鼻の長い、人気者のあいつなのか???

そう来たかー!!!

そして最後が、

「もうだまされないぞ!」という強く堅い意志を持ったこどもたちにバレバレだったコチラです。笑

そうです。カモメです。

※難易度設定をミスったと語ったあや氏。たしかに。笑

※ページ数が足りなかったと語ったあや氏。たしかに。笑

本編が終わっても余韻を持たせて・・・

見返し

裏表紙(やっぱり裏がなんかな・・・)

おしまい。

「なににみえるかな」いかがでしたか?

ママパパ票だけに限ると、これが一番得票数を集めていました。

こどもたちの笑顔を引き出すために、えほんの中にコミュニケーションが生まれる仕掛けを作ったのが、この絵本です。

そしてそこは、意図する落としどころにちゃんと落とし込めていました。

そして、誰かの笑顔のために、丁寧に考えて、丁寧に造る。度重なる造り直しも厭わない。

そういう姿勢を貫いて、実際に、こどもたちやママパパを笑顔にできたことは、

デザインを志す者にとって、とても意義あることです。

よくがんばりました!

そして、たのしく盛り上げてくれたキッズも、ご協力くださったママパパも、

ありがとうございました。

では次回は、2位の発表です!

ちなみに、あやが着ているのは私服のビニール袋デス。

ウソです。笑

なにかわからない方はコチラをご覧下さい。↓

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811215565568110&id=433065046716499&comment_id=818517358171264&offset=0&total_comments=2

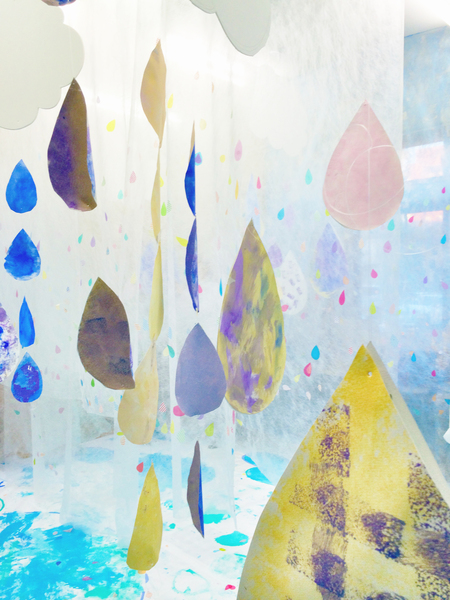

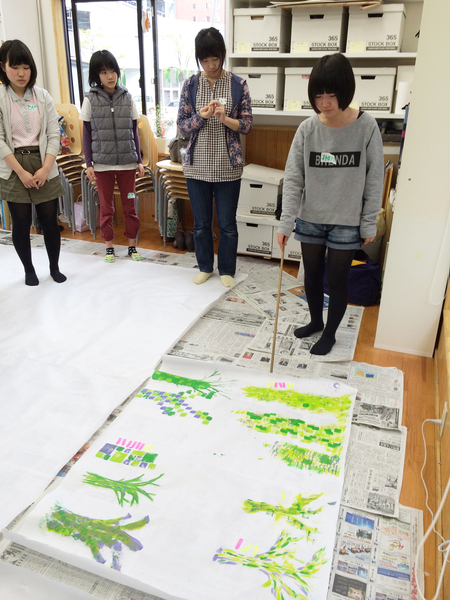

雨の日

2014年11月02日

2014.10月19日(日)

りんごの森の

秋の空間ARTワークショップ

《アメあめの日》

さて今回は、毎年恒例の美大予備校:DESIGN PLANTに通う中高生が企画・運営する「こどものアートワークショップ」の模様をお伝えします。

今回のテーマは《アメあめの日》。

このテーマも中高生が皆で意見を出し合って決めたテーマと内容です。

「こんなことやるの初めてだよ」っていうメンバーが大半の中、いったいどんなワークショップになったカナ???

まずはみんなで説明を聞きまーす。

さぁこれから、

りんごの森の教室をみんなで雨の景色に変えちゃうゾ!

雨のしずくをつくりましょう。

できたしずくを雲から吊るして雨を降らせまーす。

雨が降ると、地面には何ができるカナ?

そう!水たまり!

そうだそうだ!どんどん広げちゃえ!

辺り一面に水たまりができました!

どうやらこれから本降りになりそうなので、

レインコートを着ましょうか!

キッズのレインコートはフードつきです!

シールを貼ってレインコートに模様をつくります。

高校生のお姉ちゃんのレインコートにも貼ってあげます。

さぁみんな、雨の準備はいいカナ?

こどもたちの「いちにのさん!!」

のかけ声で、教室が霧に包まれました!

どうです?

ホントの霧が降りて来たようでしょ?

こどももおとなも「うわぁ〜☆」って思わず声が出ちゃいましたよ。

さぁ霧の中にもどんどん雨を降らせていきましょう!

キッズは下側

パパママと中高生は上側担当です。

自分たちの周りに広がっていくかわいらしい雨の景色に、

みんな夢中で雨を降らせていきます。

そうしてできた景色は、

見た事のないステキな雨の風景でした。

みんなで雨の中をレインコートでお散歩して、

それはとてもステキな時間でした。

こんな雨降りなら、

雨の日がスキになる人もきっとたくさんいるはずです。

そして最後にちょっとしたサプライズ。

自分で造った一番大きな雨のしずくを探して、

中高生にはずしてもらったキッズ、

中をのぞくと・・・

そこには棒つきキャンディーが隠されていたのでした☆

あめの中にアメ。

と、いうわけで、

《アメあめの日》大成功!

キッズもママパパもみんな笑顔で帰って行きました。

そして中高生は、

ギリギリまで準備していて食べられなかったお昼を雨の中で食べました。

食べるというよりは、ほとんど“貪る”に近かったと思います。笑

その姿はお花見シーズンに桜の木の下であぐらをかいて手酌をしているオジサンのようでした。誰とは言いませんが。笑

こんなにメルヘンな空間なのにそう見えるほどに、一心不乱にもぐもぐ食べておりました。笑

前日も、夜遅くまで準備し、

雲やレインコートを持ち帰って夜中まで作業をしたり、

朝も5時起きだったりで、

それはもうめまぐるしい二日間、ほんとにおつかれさん。

よくがんばりました。

グループワークって、大変だよね、

だけどさ、終わった後の達成感て、

他の何とも違うんだよね。

そして、誰かを喜ばそう、誰かを笑顔にしようって、

そう思って考えたり、試したり、造ったり、造り直したりして、

それってすごく地味なのに大変なのだけど、

そうやって試行錯誤を繰り返して提案した事で、実際に笑顔になった人の姿を見たら、

やってよかった〜、ガンバってよかった〜〜って、心の底から思えるよね。

自分のすきなようにすきな絵を描く。

それも尊い事だけど、

美大予備校:DESIGN PLANTに通うのは、デザイン・工芸科を目指すコばかりなので、

まだ会った事もない誰かのために一生懸命考えて、作って、作り直して、

それで誰かが気に入ってくれて、笑顔になって、そうしたら自分もしあわせ。

そういう、自分の想像力と創造力を、誰かのために出し惜しみなしで使うっていう体験を

どうしてもしてほしい。してほしかった。

そしてそれを、チームで成し遂げられたら、

それはサイコーだと思う。

デザインて、ひとりじゃできない仕事だから。

今回も、誰一人欠けても、できなかったこと。

チームの中での自分の生かし方、人の生かし方を学んでいく事もデザインの勉強だと思う。

そしてグループワークの鍵はね、

「ひとりより集団の方が賢い」

と信じることだと思うんだよ。

大きなテーマの中のディティールのひとつひとつに

誰かのアイデアが生かされて、

そこに誰かのアイデアが更に足されて、

盛って盛って変化する。

そして誰かが、それに実際に形を与えていく。

そうやってひとつのワークショップになったはず。

自分一人の思い通りに作り込んでも、

一人の脳みそで考えつく範囲じゃ、

きっとこんなにステキなものにはならなかったはず。

やり慣れていないことだから、振り返ればそりゃ反省点もあるさ。まぁそれはそれで、各自でこれからに生かしていけばいい。

今回、

たくさんの笑顔を引き出せたっていうこのひとつの成功を

「自分のクリエイティビティは、

誰かのhappyを造り出せる!」

ということの根拠にして、ここからの入試ONシーズンに向かってまいりましょう!

みんながめでたく美大生になっても、

いつか社会に出て、クリエイティブ業界で活躍するようになっても、

わたしは忘れないと思う。あの雨の景色。

きっとずっと憶えてる。

あの場に居たちいさなこどもたちも、

いつかみんなくらい大きくなった時に、

もしかするとうっすらどこかで思い出すかもしれないよ。

そんな、記憶に残るワークショップだった。

オツカレ!

りんごの森の

秋の空間ARTワークショップ

《アメあめの日》

さて今回は、毎年恒例の美大予備校:DESIGN PLANTに通う中高生が企画・運営する「こどものアートワークショップ」の模様をお伝えします。

今回のテーマは《アメあめの日》。

このテーマも中高生が皆で意見を出し合って決めたテーマと内容です。

「こんなことやるの初めてだよ」っていうメンバーが大半の中、いったいどんなワークショップになったカナ???

まずはみんなで説明を聞きまーす。

さぁこれから、

りんごの森の教室をみんなで雨の景色に変えちゃうゾ!

雨のしずくをつくりましょう。

できたしずくを雲から吊るして雨を降らせまーす。

雨が降ると、地面には何ができるカナ?

そう!水たまり!

そうだそうだ!どんどん広げちゃえ!

辺り一面に水たまりができました!

どうやらこれから本降りになりそうなので、

レインコートを着ましょうか!

キッズのレインコートはフードつきです!

シールを貼ってレインコートに模様をつくります。

高校生のお姉ちゃんのレインコートにも貼ってあげます。

さぁみんな、雨の準備はいいカナ?

こどもたちの「いちにのさん!!」

のかけ声で、教室が霧に包まれました!

どうです?

ホントの霧が降りて来たようでしょ?

こどももおとなも「うわぁ〜☆」って思わず声が出ちゃいましたよ。

さぁ霧の中にもどんどん雨を降らせていきましょう!

キッズは下側

パパママと中高生は上側担当です。

自分たちの周りに広がっていくかわいらしい雨の景色に、

みんな夢中で雨を降らせていきます。

そうしてできた景色は、

見た事のないステキな雨の風景でした。

みんなで雨の中をレインコートでお散歩して、

それはとてもステキな時間でした。

こんな雨降りなら、

雨の日がスキになる人もきっとたくさんいるはずです。

そして最後にちょっとしたサプライズ。

自分で造った一番大きな雨のしずくを探して、

中高生にはずしてもらったキッズ、

中をのぞくと・・・

そこには棒つきキャンディーが隠されていたのでした☆

あめの中にアメ。

と、いうわけで、

《アメあめの日》大成功!

キッズもママパパもみんな笑顔で帰って行きました。

そして中高生は、

ギリギリまで準備していて食べられなかったお昼を雨の中で食べました。

食べるというよりは、ほとんど“貪る”に近かったと思います。笑

その姿はお花見シーズンに桜の木の下であぐらをかいて手酌をしているオジサンのようでした。誰とは言いませんが。笑

こんなにメルヘンな空間なのにそう見えるほどに、一心不乱にもぐもぐ食べておりました。笑

前日も、夜遅くまで準備し、

雲やレインコートを持ち帰って夜中まで作業をしたり、

朝も5時起きだったりで、

それはもうめまぐるしい二日間、ほんとにおつかれさん。

よくがんばりました。

グループワークって、大変だよね、

だけどさ、終わった後の達成感て、

他の何とも違うんだよね。

そして、誰かを喜ばそう、誰かを笑顔にしようって、

そう思って考えたり、試したり、造ったり、造り直したりして、

それってすごく地味なのに大変なのだけど、

そうやって試行錯誤を繰り返して提案した事で、実際に笑顔になった人の姿を見たら、

やってよかった〜、ガンバってよかった〜〜って、心の底から思えるよね。

自分のすきなようにすきな絵を描く。

それも尊い事だけど、

美大予備校:DESIGN PLANTに通うのは、デザイン・工芸科を目指すコばかりなので、

まだ会った事もない誰かのために一生懸命考えて、作って、作り直して、

それで誰かが気に入ってくれて、笑顔になって、そうしたら自分もしあわせ。

そういう、自分の想像力と創造力を、誰かのために出し惜しみなしで使うっていう体験を

どうしてもしてほしい。してほしかった。

そしてそれを、チームで成し遂げられたら、

それはサイコーだと思う。

デザインて、ひとりじゃできない仕事だから。

今回も、誰一人欠けても、できなかったこと。

チームの中での自分の生かし方、人の生かし方を学んでいく事もデザインの勉強だと思う。

そしてグループワークの鍵はね、

「ひとりより集団の方が賢い」

と信じることだと思うんだよ。

大きなテーマの中のディティールのひとつひとつに

誰かのアイデアが生かされて、

そこに誰かのアイデアが更に足されて、

盛って盛って変化する。

そして誰かが、それに実際に形を与えていく。

そうやってひとつのワークショップになったはず。

自分一人の思い通りに作り込んでも、

一人の脳みそで考えつく範囲じゃ、

きっとこんなにステキなものにはならなかったはず。

やり慣れていないことだから、振り返ればそりゃ反省点もあるさ。まぁそれはそれで、各自でこれからに生かしていけばいい。

今回、

たくさんの笑顔を引き出せたっていうこのひとつの成功を

「自分のクリエイティビティは、

誰かのhappyを造り出せる!」

ということの根拠にして、ここからの入試ONシーズンに向かってまいりましょう!

みんながめでたく美大生になっても、

いつか社会に出て、クリエイティブ業界で活躍するようになっても、

わたしは忘れないと思う。あの雨の景色。

きっとずっと憶えてる。

あの場に居たちいさなこどもたちも、

いつかみんなくらい大きくなった時に、

もしかするとうっすらどこかで思い出すかもしれないよ。

そんな、記憶に残るワークショップだった。

オツカレ!

光の国

2014年10月21日

2014.8月30日

りんごの森のキッズスクール

アートワークショップ【光の国】

3歳〜7歳のキッズと一緒に、

普段は混ざり合って透明に見える太陽が放っているたくさんの光の色を

教室いっぱいに満たしました。

みんなでスキなところにスキなように色紙を貼ると

教室中に沢山の色が鏤められていきます。

みんなで作った大きな作品を窓に吊るして、電気を消すと・・・

とってもキレイな光の楽園の完成です!!

キッズも大はしゃぎ。

しばらく走り回っていたキッズも、

最後はママと一緒に、ちょっと離れた場所からしばらく床に座ってぼーっと眺めていました。

ずっと観ていたい景色だったよね。

りんごの森のキッズスクール

アートワークショップ【光の国】

3歳〜7歳のキッズと一緒に、

普段は混ざり合って透明に見える太陽が放っているたくさんの光の色を

教室いっぱいに満たしました。

みんなでスキなところにスキなように色紙を貼ると

教室中に沢山の色が鏤められていきます。

みんなで作った大きな作品を窓に吊るして、電気を消すと・・・

とってもキレイな光の楽園の完成です!!

キッズも大はしゃぎ。

しばらく走り回っていたキッズも、

最後はママと一緒に、ちょっと離れた場所からしばらく床に座ってぼーっと眺めていました。

ずっと観ていたい景色だったよね。

海をつくろう!(2)

2014年07月22日

出張講座

【りんごの森のアートワークショップ in もんぜんプラ座】2014.7.5(土)

北信地区私立幼稚園協会からのご依頼で、

50人の幼稚園の先生方と一緒に、

もんぜんプラ座で幅10m×縦4.7mの海をつくりましたー☆

ひとつ言っておくと、

先生方が50人いらっしゃるとはいえ、10mって、

けっこー大きいのデス。

全部は写りきらないくらいです。

そこに、先生方が海を造り出し、

少しずつ魚や海藻、珊瑚やヒトデなど、海のいきものたちを造り出していくと・・・

海の中はステキな彩りで満たされていきました。

そして、先生方が海に放った魚たちや珊瑚、ヒトデや海藻は、

どれも皆とってもステキなのです!

こんな輝く宝石のようないきものに出会える海なら、

海では泳げないわたしですが、是非とも潜ってみたいデス☆

そしてそれが10mもに渡って連なって、

最後には大きな大きな海ができ上がりました☆

先生方、ステキな時間を、ステキな風景を、

本当にありがとうございました!

是非、園に帰って、今度は園のこどもたちと一緒にたのしんでくださいネ☆

そして、準備や作業をお手伝いしてくださったたのしい先生方のおかげで、

初めての“大人だけ”のアートワークショップ、たのしい気持ちで終われました。

感謝の気持ちでいっぱいです!

またどこかで、一緒に何か作れたらステキだな、と思いマス!

【りんごの森のアートワークショップ in もんぜんプラ座】2014.7.5(土)

北信地区私立幼稚園協会からのご依頼で、

50人の幼稚園の先生方と一緒に、

もんぜんプラ座で幅10m×縦4.7mの海をつくりましたー☆

ひとつ言っておくと、

先生方が50人いらっしゃるとはいえ、10mって、

けっこー大きいのデス。

全部は写りきらないくらいです。

そこに、先生方が海を造り出し、

少しずつ魚や海藻、珊瑚やヒトデなど、海のいきものたちを造り出していくと・・・

海の中はステキな彩りで満たされていきました。

そして、先生方が海に放った魚たちや珊瑚、ヒトデや海藻は、

どれも皆とってもステキなのです!

こんな輝く宝石のようないきものに出会える海なら、

海では泳げないわたしですが、是非とも潜ってみたいデス☆

そしてそれが10mもに渡って連なって、

最後には大きな大きな海ができ上がりました☆

先生方、ステキな時間を、ステキな風景を、

本当にありがとうございました!

是非、園に帰って、今度は園のこどもたちと一緒にたのしんでくださいネ☆

そして、準備や作業をお手伝いしてくださったたのしい先生方のおかげで、

初めての“大人だけ”のアートワークショップ、たのしい気持ちで終われました。

感謝の気持ちでいっぱいです!

またどこかで、一緒に何か作れたらステキだな、と思いマス!

海をつくろう(1)

2014年07月17日

【りんごの森の KIDS SCHOOL】

海をつくろう(1)

今回は、

みんなで海そのものになっちゃおう!というワークショップの模様をお届けします。

このワークショップは、多摩美術大学の環境デザイン学科に在籍している元生徒のSが構想してくれた企画で、わたしは相談役でした。

まず始めに、

キッズもママやパパも白いTシャツに着替えます。

ルールの説明を聞いたら・・・・

さぁ!スタートです!!

おやおや?

青い絵の具がありますよ・・・

それを・・・

そう!お互いの体にスタンピングするのです!

みんなどんどん青くなっていくぞ

そう!今回は、みんなが海そのものなのだ!

そしてお次は・・・

お魚スタンプで海にお魚を泳がせます。

わたしが首からかけている魚プレートにもどんどん色が着いてきました。

その魚プレートを天井から吊るして風を当てると

お魚はゆ〜らゆ〜らと大きく揺れて教室を泳ぎ始めました・・・

「さぁ!これで海は完成!みんなが動くとお魚さんも泳ぎ回るよ!」

の一声で・・・

こどもたちが小魚を引き連れて旋回!

教室はこどもたちの明るい歓声に包まれました。

本当にたのしい3時間でした。

キッズもママもパパもステキな時間をありがとう!

そしてS、準備も当日も、すごく頑張ったよね、

ありがと!ステキなワークショップだったヨ!

海をつくろう(1)

今回は、

みんなで海そのものになっちゃおう!というワークショップの模様をお届けします。

このワークショップは、多摩美術大学の環境デザイン学科に在籍している元生徒のSが構想してくれた企画で、わたしは相談役でした。

まず始めに、

キッズもママやパパも白いTシャツに着替えます。

ルールの説明を聞いたら・・・・

さぁ!スタートです!!

おやおや?

青い絵の具がありますよ・・・

それを・・・

そう!お互いの体にスタンピングするのです!

みんなどんどん青くなっていくぞ

そう!今回は、みんなが海そのものなのだ!

そしてお次は・・・

お魚スタンプで海にお魚を泳がせます。

わたしが首からかけている魚プレートにもどんどん色が着いてきました。

その魚プレートを天井から吊るして風を当てると

お魚はゆ〜らゆ〜らと大きく揺れて教室を泳ぎ始めました・・・

「さぁ!これで海は完成!みんなが動くとお魚さんも泳ぎ回るよ!」

の一声で・・・

こどもたちが小魚を引き連れて旋回!

教室はこどもたちの明るい歓声に包まれました。

本当にたのしい3時間でした。

キッズもママもパパもステキな時間をありがとう!

そしてS、準備も当日も、すごく頑張ったよね、

ありがと!ステキなワークショップだったヨ!

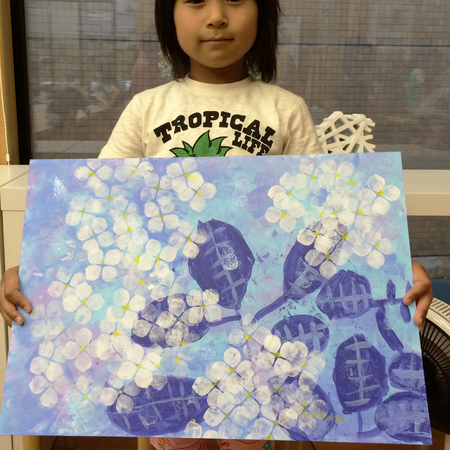

雨とあじさい

2014年07月17日

【りんごの森のKIDS SCHOOL】

6月のテーマは「雨とあじさい」でした。

《りんごの森のKIDSスクール(小学2〜6年生クラス)》

6月、教室の前にあるアナベル(白いあじさい)が咲きました。

雨の合間にこのあじさいをみんなで観察したキッズ。

白い手鞠のような花をよーく観察して、

素敵なあじさいの絵を描いてくれました☆

雨の雫は銀ラメで、光に当たるとキラキラする仕様です。

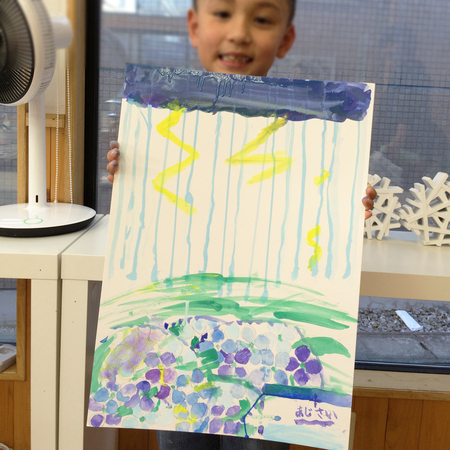

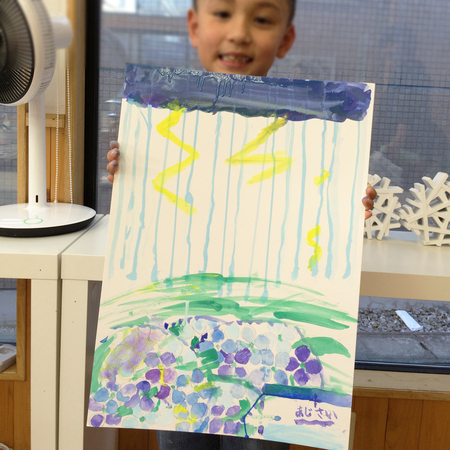

《りんごの森のKIDSスクール(幼児クラス)》

りんごの森に通う一番小さなこどもたちも

ママやパパと一緒にかわいいあじさいの絵を描きました。

色とりどりの雨粒に、キレイな虹、

梅雨時の憂鬱さも一遍に吹き飛ぶような明るい絵の完成デス☆

《りんごの森のKIDSスクール(小学生クラス…りんごの森歴2年目以上》

各クラスごとに、いろいろな方法で描いた6月のテーマ「雨とあじさい」。

りんごの森歴が二年目以上のこどもたちの課題は、

自分で色を選んで絵の具を混ぜたり、ちょっとだけ自由度が上がります。

つまりちょっとだけ難しかったのですが、みんな思い思いのあじさいが描けました。

《りんごの森のKIDSスクール(1年生クラス)》

6月のテーマ「雨とあじさい」、小学1年生の作品です。

葉っぱや茎を観察して、みんなとってもかわいらしいあじさいの絵が描けました。

あじさいは、オーロララメで雨で濡れたようにキラキラする仕様です。

みんな、ステキなあじさいありがとう!

6月のテーマは「雨とあじさい」でした。

《りんごの森のKIDSスクール(小学2〜6年生クラス)》

6月、教室の前にあるアナベル(白いあじさい)が咲きました。

雨の合間にこのあじさいをみんなで観察したキッズ。

白い手鞠のような花をよーく観察して、

素敵なあじさいの絵を描いてくれました☆

雨の雫は銀ラメで、光に当たるとキラキラする仕様です。

《りんごの森のKIDSスクール(幼児クラス)》

りんごの森に通う一番小さなこどもたちも

ママやパパと一緒にかわいいあじさいの絵を描きました。

色とりどりの雨粒に、キレイな虹、

梅雨時の憂鬱さも一遍に吹き飛ぶような明るい絵の完成デス☆

《りんごの森のKIDSスクール(小学生クラス…りんごの森歴2年目以上》

各クラスごとに、いろいろな方法で描いた6月のテーマ「雨とあじさい」。

りんごの森歴が二年目以上のこどもたちの課題は、

自分で色を選んで絵の具を混ぜたり、ちょっとだけ自由度が上がります。

つまりちょっとだけ難しかったのですが、みんな思い思いのあじさいが描けました。

《りんごの森のKIDSスクール(1年生クラス)》

6月のテーマ「雨とあじさい」、小学1年生の作品です。

葉っぱや茎を観察して、みんなとってもかわいらしいあじさいの絵が描けました。

あじさいは、オーロララメで雨で濡れたようにキラキラする仕様です。

みんな、ステキなあじさいありがとう!

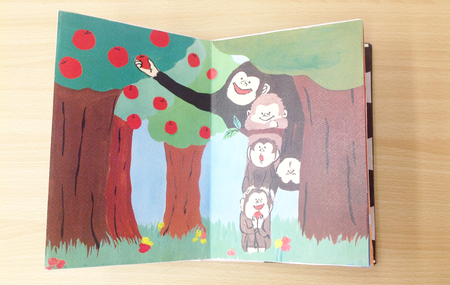

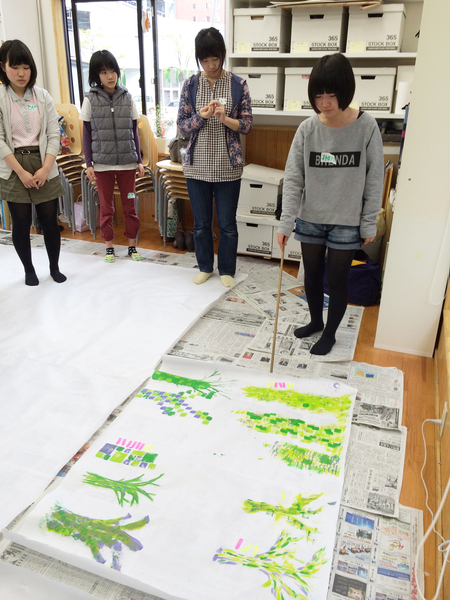

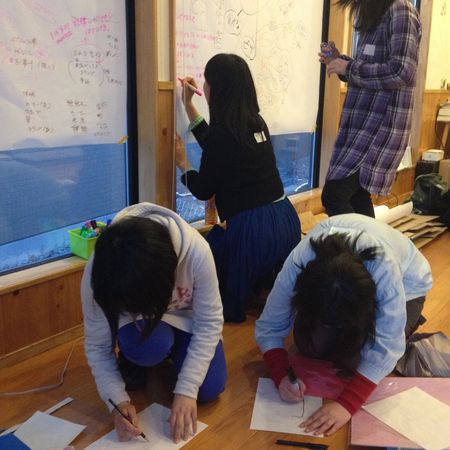

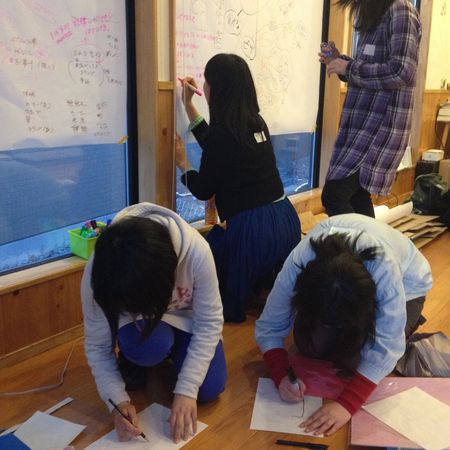

グループワーク:自分の意見を伝えよう

2014年07月09日

美大予備校:DESIGN PLANT5月

〜グループワーク:自分の意見を伝えよう〜

GWに、汚れてもいい服装で集まって来た中高生に、

わたしが伝えたのは・・・

「ハイ、樹を描いて」

それだけ。笑

なんで樹か?

だってうちは、 DESIGN PLANT@りんごの森 ですもん。

この教室で、小さな小さな芽を育てて苗木にして、

それを持ってみんながここを巣立って行って、

それを育てながら大学生活を送って、

いつか社会に出る時に、

そのhappyの実がなるデザインの樹をそっと大地に植えてあげたら、

いつか世界は、きっと今よりステキなモノやコトでいっぱいになる。

そんなイメージでつけた名前、それがDESIGN PLANTです。

りんごの森についてはこちら↓

http://ringo-no-mori.com/about.html

そんなわけで、

唐突に樹を描け、あとは相談して決めなさい。

と放り出された中高生たちは、

そこから、何で描くか、何色で描くか、なんてことを話し合いました。

そして、多数決で採用されたアイデアのいくつかは、

中学生のものです。

クリエイションの現場では、いいアイデアは尊重されます。

それには学年は関係ないわけです。

DESIGN PLANTには、北信・東信地域の中高生が集まって来ますから、

当然最初はお互い、別の学校の名前も顔も知らない人たちの集団です。

しかも学年もバラバラですから、

最初は話しかけるのもちょっと・・・

ましてや自分の意見を発表する・・・なんてね、

ちょっとハードル高いよね。

でも、ちょっと勇気を出してやってみれば、

案外、そう怖がるほどのことでもないことが解ったはずです。

だって、損ですもん。

せっかくいいアイデアを持っているなら、発言しないと。

今回のワークショップを通して、

みんながそんなことに気づいてくれたらいいなぁと思いました。

そんなわけで、

まだまだぎこちないコミュニケーションの取り方に、

GWに大学から帰省して来ていた美大生たちから

手厳しいダメ出しをされながらも(先輩方、サンキュ!)

みんなでひとつの作品を完成させました!

オツカレサン。

いい笑顔じゃん!

〜グループワーク:自分の意見を伝えよう〜

GWに、汚れてもいい服装で集まって来た中高生に、

わたしが伝えたのは・・・

「ハイ、樹を描いて」

それだけ。笑

なんで樹か?

だってうちは、 DESIGN PLANT@りんごの森 ですもん。

この教室で、小さな小さな芽を育てて苗木にして、

それを持ってみんながここを巣立って行って、

それを育てながら大学生活を送って、

いつか社会に出る時に、

そのhappyの実がなるデザインの樹をそっと大地に植えてあげたら、

いつか世界は、きっと今よりステキなモノやコトでいっぱいになる。

そんなイメージでつけた名前、それがDESIGN PLANTです。

りんごの森についてはこちら↓

http://ringo-no-mori.com/about.html

そんなわけで、

唐突に樹を描け、あとは相談して決めなさい。

と放り出された中高生たちは、

そこから、何で描くか、何色で描くか、なんてことを話し合いました。

そして、多数決で採用されたアイデアのいくつかは、

中学生のものです。

クリエイションの現場では、いいアイデアは尊重されます。

それには学年は関係ないわけです。

DESIGN PLANTには、北信・東信地域の中高生が集まって来ますから、

当然最初はお互い、別の学校の名前も顔も知らない人たちの集団です。

しかも学年もバラバラですから、

最初は話しかけるのもちょっと・・・

ましてや自分の意見を発表する・・・なんてね、

ちょっとハードル高いよね。

でも、ちょっと勇気を出してやってみれば、

案外、そう怖がるほどのことでもないことが解ったはずです。

だって、損ですもん。

せっかくいいアイデアを持っているなら、発言しないと。

今回のワークショップを通して、

みんながそんなことに気づいてくれたらいいなぁと思いました。

そんなわけで、

まだまだぎこちないコミュニケーションの取り方に、

GWに大学から帰省して来ていた美大生たちから

手厳しいダメ出しをされながらも(先輩方、サンキュ!)

みんなでひとつの作品を完成させました!

オツカレサン。

いい笑顔じゃん!

なんで受けないのか不思議なくらい。

2014年07月08日

美大予備校:DESIGN PLANTの春季講座のこと

・グループワークの円滑な進め方

・アイデアの発想法

・ブレストの正しい方法

・アイデアを具現化するための手順

・プレゼンテーションのコツ

美大予備校 DESIGN PLANTの目的は、

受講生を美大に合格させる事、

ではなくて、

「長野からデザイナー・クリエイターを輩出すること」

なので、

受かる“まで” と 受かって“から”

その両方に“効く”講座内容がうちの“ウリ”なわけです。

そのため卒業生が最後にうちで受ける講座でもある春季講座は、

大学を卒業する時に、ちゃんとデザイナーとして、クリエイターとして、社会に着地するために、

学生生活で必要になるスキルをギュッと詰め込んだ講座内容になっています。

この、大学に入ってからにダイレクトにつながっていく講座内容は、

これがわたしの真骨頂!と言えるほど、

自信を持っておすすめできる内容デス。

しかも、受講料は無料でした。

だから、将来、デザインで生きていきたい高校生のみなさんが、

なんでみんな講座を受けに来ないのか、不思議なくらいですね。笑

そんなわけで、

今年もりんごの森から

少数精鋭部隊を各大学に送り込みました。

りんごの森の0期・1期生のみなさま、

この後輩たちをどうぞよろしくお願いいたします。

・グループワークの円滑な進め方

・アイデアの発想法

・ブレストの正しい方法

・アイデアを具現化するための手順

・プレゼンテーションのコツ

美大予備校 DESIGN PLANTの目的は、

受講生を美大に合格させる事、

ではなくて、

「長野からデザイナー・クリエイターを輩出すること」

なので、

受かる“まで” と 受かって“から”

その両方に“効く”講座内容がうちの“ウリ”なわけです。

そのため卒業生が最後にうちで受ける講座でもある春季講座は、

大学を卒業する時に、ちゃんとデザイナーとして、クリエイターとして、社会に着地するために、

学生生活で必要になるスキルをギュッと詰め込んだ講座内容になっています。

この、大学に入ってからにダイレクトにつながっていく講座内容は、

これがわたしの真骨頂!と言えるほど、

自信を持っておすすめできる内容デス。

しかも、受講料は無料でした。

だから、将来、デザインで生きていきたい高校生のみなさんが、

なんでみんな講座を受けに来ないのか、不思議なくらいですね。笑

そんなわけで、

今年もりんごの森から

少数精鋭部隊を各大学に送り込みました。

りんごの森の0期・1期生のみなさま、

この後輩たちをどうぞよろしくお願いいたします。

りんごの森ピザ店

2014年07月07日

2013.3月21日【りんごの森の春の空間ワークショップ】

「りんごの森のピザ店」

りんごの森では、年2回、美大予備校DESIGN PLANTに通う高校生たちが企画構想する

こどものアートワークショップがありますが、

今回は3月に行った13年度第2段の様子をお伝えします。

DESIGN PLANT生が構想&準備期間1日で練り上げたワークショップは、

「りんごの森ピザ」というピザ屋さんの店員さんになって、

大きなピザをつくろう!というワークショップです。

最初に、ピザ好きのわたしがみんなにピザをオーダーすると・・・・

教室中に散らばって、みんなが一斉にピザを作りはじめました。

生地を作ったり・・・

生地にピザソースを塗ったり・・・

トッピングする具材を作ったり・・・

具材ができたら、

ピザ生地の上に乗せていきます。

高校生のお兄ちゃんやお姉ちゃんと一緒に、大きな1ピースを完成させたところで、

みんなのピザを合わせると・・・・

こーんなに大きなピザが出来上がりました!!!

どうです?とってもおいしそうでしょ?

みんなで「いただきます!」と言って完成です。

自分たちがピザの具材になってみたりして、

こどもたちも高校生たちもみんなとっても楽しそうでした。

ピザ屋さん気分を盛り上げてくれたキャップは、

「作ってみたらダサかった」という理由で、

飯山北高校のSやんが、朝の4時までかかって全員分作り直したという代物です。

そこにみんなで好きなようにシールを貼って、とってもかわいいキャップになりました。

キッズたち、とってもおいしそうなピザをありがとう!

そして、

こどもたちのために

「造形あそびの中では、みんなはなんにだってなれちゃうんだよ。

例えばピザ屋さんにだってね!」

を具現化してくれた高校生たち!おつかれさま!

前日には

「1日で企画も準備もなんてムリだ・・・」

「成功しそうにもない・・・」

なんて弱気な気持ちになったこともあったはずの高校生たちも、

終わってみればこの表情。

そう、デキル・できないなんてさ、

やる前には誰にもわからないんだよね。

でも、やってみたら出来たじゃないか!

これからもそうやって、「やってみたらできたコト」を増やしていくんだよ。

特に、この春から美大生になるDESIGN PLANT2期生、

この3月のウォーミングUP講座でやったこと、伝えたこと、

そしてこれまで繰り返し叩き込んできたことの集大成は、

みんながそれぞれ大学に受かったってことなんかじゃなくて(もちろんそれも大事だけれど)

このワークショップを企画して、実行して、そして成功させた。

その企画力・構想力・行動力にあると思ってるよ。

これからも、“やってみてもいいコト”にはとにかくなんにでも挑戦して、

やったこと、やってみたらできたこと、っていう経験値を増やしていくんだよ。

やったこともない内から、一番やりたいことなんかに拘る必要はない。

とりあえず、“やってみてもいいコト”をどんどんやりなさい。

もちろん、失敗したっていい。

そこから学べばいいんだから。

「やっぱり、自分には無理なんじゃないか…できないんじゃないか…」

そんな気持ちになる夜には、

大きなピザの上でみんなで笑ったあの日のことを思い出せばいい。

デキル・できないなんてさ、

やる前には誰にもわからないんだよ。

出来るか、出来ないか、なんて考えても答えの出ないことで悩むより、

それを成すために、今何をすべきかを考えて行動できること。

デキルと信じて進む事。

それが大事。

自分の価値観なんて信じるナ!

価値観なんて、今日の体験ひとつで

明日には変わる。

でしょ?

誰だって、最初は経験値なんてゼロじゃない?

今日動けば、明日には1にできる。

その1を積み上げて、

10代に夢見た未来に自分で自分を連れて行きなさい。

大学の4年間だけでなく、

大学を卒業した先に続く40年間も、

みんながデザインやクリエイションの現場で活躍していく未来。

それをわたしはここで信じてるよ。

みんなと一緒に勉強できて、楽しかった。ありがと。

Yちゃん、“店長”おつかれさま!

じゃ、また会おう。

ミズキ

「りんごの森のピザ店」

りんごの森では、年2回、美大予備校DESIGN PLANTに通う高校生たちが企画構想する

こどものアートワークショップがありますが、

今回は3月に行った13年度第2段の様子をお伝えします。

DESIGN PLANT生が構想&準備期間1日で練り上げたワークショップは、

「りんごの森ピザ」というピザ屋さんの店員さんになって、

大きなピザをつくろう!というワークショップです。

最初に、ピザ好きのわたしがみんなにピザをオーダーすると・・・・

教室中に散らばって、みんなが一斉にピザを作りはじめました。

生地を作ったり・・・

生地にピザソースを塗ったり・・・

トッピングする具材を作ったり・・・

具材ができたら、

ピザ生地の上に乗せていきます。

高校生のお兄ちゃんやお姉ちゃんと一緒に、大きな1ピースを完成させたところで、

みんなのピザを合わせると・・・・

こーんなに大きなピザが出来上がりました!!!

どうです?とってもおいしそうでしょ?

みんなで「いただきます!」と言って完成です。

自分たちがピザの具材になってみたりして、

こどもたちも高校生たちもみんなとっても楽しそうでした。

ピザ屋さん気分を盛り上げてくれたキャップは、

「作ってみたらダサかった」という理由で、

飯山北高校のSやんが、朝の4時までかかって全員分作り直したという代物です。

そこにみんなで好きなようにシールを貼って、とってもかわいいキャップになりました。

キッズたち、とってもおいしそうなピザをありがとう!

そして、

こどもたちのために

「造形あそびの中では、みんなはなんにだってなれちゃうんだよ。

例えばピザ屋さんにだってね!」

を具現化してくれた高校生たち!おつかれさま!

前日には

「1日で企画も準備もなんてムリだ・・・」

「成功しそうにもない・・・」

なんて弱気な気持ちになったこともあったはずの高校生たちも、

終わってみればこの表情。

そう、デキル・できないなんてさ、

やる前には誰にもわからないんだよね。

でも、やってみたら出来たじゃないか!

これからもそうやって、「やってみたらできたコト」を増やしていくんだよ。

特に、この春から美大生になるDESIGN PLANT2期生、

この3月のウォーミングUP講座でやったこと、伝えたこと、

そしてこれまで繰り返し叩き込んできたことの集大成は、

みんながそれぞれ大学に受かったってことなんかじゃなくて(もちろんそれも大事だけれど)

このワークショップを企画して、実行して、そして成功させた。

その企画力・構想力・行動力にあると思ってるよ。

これからも、“やってみてもいいコト”にはとにかくなんにでも挑戦して、

やったこと、やってみたらできたこと、っていう経験値を増やしていくんだよ。

やったこともない内から、一番やりたいことなんかに拘る必要はない。

とりあえず、“やってみてもいいコト”をどんどんやりなさい。

もちろん、失敗したっていい。

そこから学べばいいんだから。

「やっぱり、自分には無理なんじゃないか…できないんじゃないか…」

そんな気持ちになる夜には、

大きなピザの上でみんなで笑ったあの日のことを思い出せばいい。

デキル・できないなんてさ、

やる前には誰にもわからないんだよ。

出来るか、出来ないか、なんて考えても答えの出ないことで悩むより、

それを成すために、今何をすべきかを考えて行動できること。

デキルと信じて進む事。

それが大事。

自分の価値観なんて信じるナ!

価値観なんて、今日の体験ひとつで

明日には変わる。

でしょ?

誰だって、最初は経験値なんてゼロじゃない?

今日動けば、明日には1にできる。

その1を積み上げて、

10代に夢見た未来に自分で自分を連れて行きなさい。

大学の4年間だけでなく、

大学を卒業した先に続く40年間も、

みんながデザインやクリエイションの現場で活躍していく未来。

それをわたしはここで信じてるよ。

みんなと一緒に勉強できて、楽しかった。ありがと。

Yちゃん、“店長”おつかれさま!

じゃ、また会おう。

ミズキ

雪だるま

2014年03月19日

2013.1月18・19日【りんごの森のキッズスクール】

「雪だるまの絵を描いてみよう!」

この冬は大雪で、全国各地に“ゆきだるま職人”が出没したようですが、

りんごの森でも、キッズとお部屋の中に飾れる「雪だるま」をつくりました。

まずは、3歳から年長さんキッズ

まずは雪だるまと雪の下準備をして・・・

スキな色でマフラーや手袋の模様をつくりマース☆

切り取った小物を雪だるまさんにつけてあげたら完成!

キレイに模様を作らなきゃ・・・なんて気負わなくても大丈夫。

3歳のYちゃんの模様も・・・

仕上がってみると、ほらステキ☆

お次は小学生キッズ

スキな色で模様を作って・・・

手袋なんかを切り取って・・・

雪だるまを描いたら・・・

雪だるまにぼうしをかぶせたり、ボタンをつけたりします。

はい、かわいい雪だるま完成です☆

1年生のYチャんの雪だるまは、まるで絵本の中から抜け出してきたよう。

3年生のKくんの雪だるまは、元気いっぱい!

1年生のT子ちゃんの雪だるまは、なんだか楽しそう!

2年生のYちゃんの雪だるまは、とってもオシャレ☆

みんな、とってもかわいい雪だるまを完成させてくれました。

わたしも後から甥っ子と一緒にやってみたら、

たのしかったデス☆

暖かいお部屋の中に雪だるまの絵。なんだかいいですね。

キッズも帰ってから、おうちに飾ってもらっているんだろうなぁ・・・

なんていう思いを巡らせました。

「雪だるまの絵を描いてみよう!」

この冬は大雪で、全国各地に“ゆきだるま職人”が出没したようですが、

りんごの森でも、キッズとお部屋の中に飾れる「雪だるま」をつくりました。

まずは、3歳から年長さんキッズ

まずは雪だるまと雪の下準備をして・・・

スキな色でマフラーや手袋の模様をつくりマース☆

切り取った小物を雪だるまさんにつけてあげたら完成!

キレイに模様を作らなきゃ・・・なんて気負わなくても大丈夫。

3歳のYちゃんの模様も・・・

仕上がってみると、ほらステキ☆

お次は小学生キッズ

スキな色で模様を作って・・・

手袋なんかを切り取って・・・

雪だるまを描いたら・・・

雪だるまにぼうしをかぶせたり、ボタンをつけたりします。

はい、かわいい雪だるま完成です☆

1年生のYチャんの雪だるまは、まるで絵本の中から抜け出してきたよう。

3年生のKくんの雪だるまは、元気いっぱい!

1年生のT子ちゃんの雪だるまは、なんだか楽しそう!

2年生のYちゃんの雪だるまは、とってもオシャレ☆

みんな、とってもかわいい雪だるまを完成させてくれました。

わたしも後から甥っ子と一緒にやってみたら、

たのしかったデス☆

暖かいお部屋の中に雪だるまの絵。なんだかいいですね。

キッズも帰ってから、おうちに飾ってもらっているんだろうなぁ・・・

なんていう思いを巡らせました。

だいぶ前の話なんですが・・・

2014年03月19日

2013.12月【りんごの森のキッズスクール】

やっと今年度入試が終わり、一段落したので、

滞りまくっていた更新を・・・;

12月のKIDSはお正月準備の月でした。

(今もう3月ですよ、とかのツッコミは控えめにお願いいたします)

その1:年賀状(12/7)

干支にちなんでテーマは「馬」です。

変形年賀状なので、二つ折りにして端を金色のシールでとめて、

もらった人が開くと馬の絵が出てくるようになっています。

1年生も

6年生も

素敵な年賀状できました☆

その2:お正月の飾り盆(12/21)

「お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるものを描こう!」

と、言うわけで・・・

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

3年生のAちゃんは「梅」

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

1年生のYクんは「門松」

2年生のYちゃんは「桜」

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

6年生のYちゃんは「鏡餅」

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

3年生のKくんは「朱鷺」

お!カッコいい!

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

3年生のSくんは「ブルーローズ」

いいね!

そして、1年生のT子ちゃんの

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの・・・・

「お年玉!!!!!」

マチガイない。笑

やっと今年度入試が終わり、一段落したので、

滞りまくっていた更新を・・・;

12月のKIDSはお正月準備の月でした。

(今もう3月ですよ、とかのツッコミは控えめにお願いいたします)

その1:年賀状(12/7)

干支にちなんでテーマは「馬」です。

変形年賀状なので、二つ折りにして端を金色のシールでとめて、

もらった人が開くと馬の絵が出てくるようになっています。

1年生も

6年生も

素敵な年賀状できました☆

その2:お正月の飾り盆(12/21)

「お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるものを描こう!」

と、言うわけで・・・

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

3年生のAちゃんは「梅」

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

1年生のYクんは「門松」

2年生のYちゃんは「桜」

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

6年生のYちゃんは「鏡餅」

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

3年生のKくんは「朱鷺」

お!カッコいい!

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの

3年生のSくんは「ブルーローズ」

いいね!

そして、1年生のT子ちゃんの

お正月に見たら、“オメデタイ気持ち”になるもの・・・・

「お年玉!!!!!」

マチガイない。笑

カラフルアニマル

2014年01月02日

2013.11/30【りんごの森のキッズスクール】

カラフルアニマル

今回は動物を描きました☆

絵を描こうと思うと、どうしても一番最初に画用紙にモチーフの輪郭線を引いてしまいがちですが、

モチーフのカタチはちょっと横に置いておいて、

下地の色を仕込んでおくと、いつもとはちょっと違う絵が描けたりします。

今回はスタンピングで最初に下地を作って・・・

そこに、すきな動物を描いていきました☆

1年生のSくんは「ペンギン」

1年生のTちゃんは「子鹿」

2年生のYちゃんは「フラミンゴ」

3年生のSクんは「トナカイ」

3年生のKクんは「ゴリラ」

最初にやった作業が

最後に生きてくる。

“偶然を生かす”のもステキでしょ?

カラフルアニマル

今回は動物を描きました☆

絵を描こうと思うと、どうしても一番最初に画用紙にモチーフの輪郭線を引いてしまいがちですが、

モチーフのカタチはちょっと横に置いておいて、

下地の色を仕込んでおくと、いつもとはちょっと違う絵が描けたりします。

今回はスタンピングで最初に下地を作って・・・

そこに、すきな動物を描いていきました☆

1年生のSくんは「ペンギン」

1年生のTちゃんは「子鹿」

2年生のYちゃんは「フラミンゴ」

3年生のSクんは「トナカイ」

3年生のKクんは「ゴリラ」

最初にやった作業が

最後に生きてくる。

“偶然を生かす”のもステキでしょ?

いろいろカタチ

2014年01月02日

2013.11/17【りんごの森のキッズスクール】

いろいろカタチ

今回は、3歳から年長さんのキッズと色彩と造形遊びです☆

渡された木のピースを自分のスキな色に塗りマス。

ピースがちっちゃいのでなかなか大変なのですが・・・

おやおや? Yちゃん、塗りたいのは木かな?手かな?笑

ピースを貼りつけるプレートにも色を乗せちゃいましょう。

お!カッコいい!

そしてそこに、木のピースを貼付けていきます。

パパやママにボンドのお手伝いをしてもらいました。

こうした仕上げの時間に、

こどもたちがパパやママに話すプレートの上で起きているお話が

聞いているととってもおもしろいのです。

例えば、

大人のわたしたちにただのプレートに見えているものが、

キッズには街に見えていたり、

木のピースがビルに見えていたりします。

だから、出来上がった作品は、

「街」だったり

「くま」だったりします。

そして驚くことに、

このステキな色合わせを選んでいるのが、全部こどもたちだということ。

みんな配色センス抜群デス!

いろいろカタチ

今回は、3歳から年長さんのキッズと色彩と造形遊びです☆

渡された木のピースを自分のスキな色に塗りマス。

ピースがちっちゃいのでなかなか大変なのですが・・・

おやおや? Yちゃん、塗りたいのは木かな?手かな?笑

ピースを貼りつけるプレートにも色を乗せちゃいましょう。

お!カッコいい!

そしてそこに、木のピースを貼付けていきます。

パパやママにボンドのお手伝いをしてもらいました。

こうした仕上げの時間に、

こどもたちがパパやママに話すプレートの上で起きているお話が

聞いているととってもおもしろいのです。

例えば、

大人のわたしたちにただのプレートに見えているものが、

キッズには街に見えていたり、

木のピースがビルに見えていたりします。

だから、出来上がった作品は、

「街」だったり

「くま」だったりします。

そして驚くことに、

このステキな色合わせを選んでいるのが、全部こどもたちだということ。

みんな配色センス抜群デス!

紙版画

2014年01月01日

2013.11/2【りんごの森のキッズスクール】

紙版画に挑戦だ!

自分が生まれるよりずっとず〜っと昔に作られた絵の中から気に入った一枚を選んで、

そこにキッズの独自解釈を加えて版画にしたら、

たのしい作品ができました。

版画を刷る時は、ママやパパに手伝ってもらい、

濡れた和紙をピン!と貼ってから、そーっと下ろします。

裏側からぎゅーっと押して、ゆっくりめくると出来上がりです。

城山小学校1年生Sクンの作品↓

重くて厚い図鑑からみつけた古代の壁画レリーフからのイメージ。

ひとり3枚ずつ刷ったのですが、

1枚刷るたびに、「もっとカッコ良く、もっとカッコ良く!」と改良を加えていった最後の1枚です。

翼を持つ獅子。うん、カッコよくできました。

下氷鉋小学校1年生Yちゃんの作品↓は、なんだか絵本のワンシーンのようですね。

紙版画は、刷りたい形をはさみやカッターで切り取らなければならないので、

けっこう細かい作業が多いのですが、

やっぱり刷り上がった時のこの表情を見ると、

みんなガンバってよかったネ!って思いマス。

紙版画に挑戦だ!

自分が生まれるよりずっとず〜っと昔に作られた絵の中から気に入った一枚を選んで、

そこにキッズの独自解釈を加えて版画にしたら、

たのしい作品ができました。

版画を刷る時は、ママやパパに手伝ってもらい、

濡れた和紙をピン!と貼ってから、そーっと下ろします。

裏側からぎゅーっと押して、ゆっくりめくると出来上がりです。

城山小学校1年生Sクンの作品↓

重くて厚い図鑑からみつけた古代の壁画レリーフからのイメージ。

ひとり3枚ずつ刷ったのですが、

1枚刷るたびに、「もっとカッコ良く、もっとカッコ良く!」と改良を加えていった最後の1枚です。

翼を持つ獅子。うん、カッコよくできました。

下氷鉋小学校1年生Yちゃんの作品↓は、なんだか絵本のワンシーンのようですね。

紙版画は、刷りたい形をはさみやカッターで切り取らなければならないので、

けっこう細かい作業が多いのですが、

やっぱり刷り上がった時のこの表情を見ると、

みんなガンバってよかったネ!って思いマス。