クリスマスリース

2013年12月05日

手づくりクリスマスリース教室

ステキなリースが完成しましたネ☆

次回は12月9日の月曜日です

詳細はコチラ↓

http://pressevent.naganoblog.jp/e1391943.html

ステキなリースが完成しましたネ☆

次回は12月9日の月曜日です

詳細はコチラ↓

http://pressevent.naganoblog.jp/e1391943.html

タグ :長野市手芸教室

Posted by りんごの森のミズキせんせい at

14:33

│Comments(0)

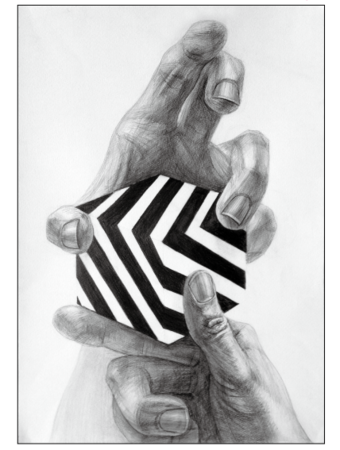

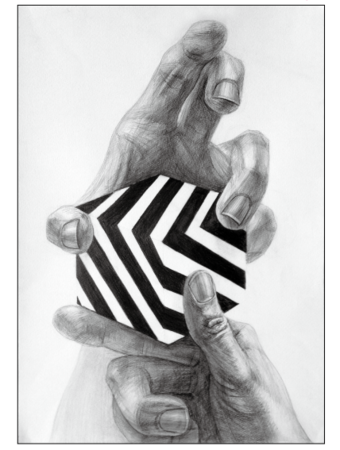

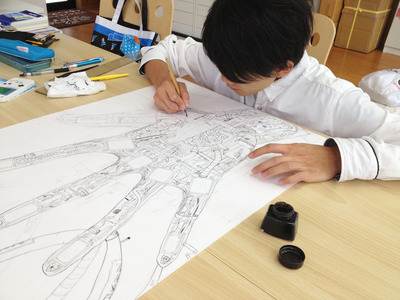

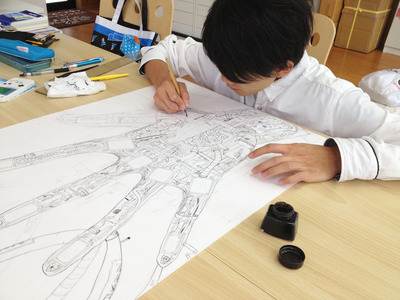

絵って習ってウマくなるの?!その2

2013年11月29日

絵って習ってウマくなるの?!

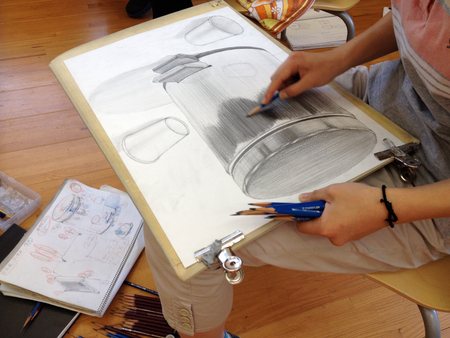

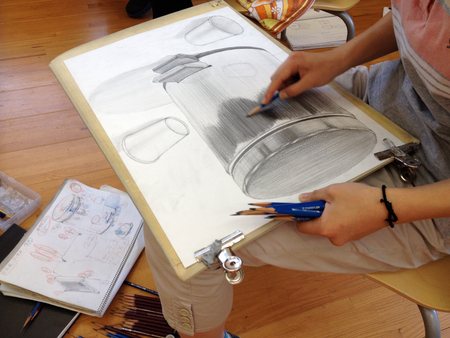

その疑問に、今回は美大予備校DESIGN PLANT受講生 浪人生Mの「手の構成デッサン」の比較でお答えします。

浪人生Mの作品↓

浪人生Mが屋代高校3年生の時に

別の予備校で最初に描いた作品↓

最初に描いた手は、指の骨格理解ができていないようで、手首から肘までも長過ぎます。

みなさんもご自身の左腕の肘を曲げて、その上に右手を乗せてみてください。

腕は手のひらよりも長いというイメージがありますが、

実際のところ、手首から肘までの長さは、ほぼ手のひら一個分の長さなのです。

つまりこれは長過ぎますね。

なにより左手が焦げたあんぱんのようです…^^;

美大に行くような人は、最初から絵がうまいのだろうと思われがちですが、

そんなことはありません。

多少うまかったとしても、受験レベルかどうかといえば、

やはり、そこまでではないのです。

最初からウマいヤツなんていないのです。

大事なのは、ウマいかどうかではなく、

ウマくなりたいかどうかです。

最初はヘタでもいいのです。

ヘタならうまくなればいいだけのこと。

ウマくなる方法なんていくらでもあるのですから。

12月から始まる冬季講座では、

浪人生Mを劇的に変化させた

初心者を中級者にする【基礎課題】や中級者を上級者にする【合格メソッド】なんかを使って、

一人一人が“本来持っている力”を引き出していく予定です。

うちは、少人数制でやっているので、定員は少なめです。

お申し込みはお早めに〜。

受講生参考作品↓

http://ringo-no-mori.com/13winter-class.html

その疑問に、今回は美大予備校DESIGN PLANT受講生 浪人生Mの「手の構成デッサン」の比較でお答えします。

浪人生Mの作品↓

浪人生Mが屋代高校3年生の時に

別の予備校で最初に描いた作品↓

最初に描いた手は、指の骨格理解ができていないようで、手首から肘までも長過ぎます。

みなさんもご自身の左腕の肘を曲げて、その上に右手を乗せてみてください。

腕は手のひらよりも長いというイメージがありますが、

実際のところ、手首から肘までの長さは、ほぼ手のひら一個分の長さなのです。

つまりこれは長過ぎますね。

なにより左手が焦げたあんぱんのようです…^^;

美大に行くような人は、最初から絵がうまいのだろうと思われがちですが、

そんなことはありません。

多少うまかったとしても、受験レベルかどうかといえば、

やはり、そこまでではないのです。

最初からウマいヤツなんていないのです。

大事なのは、ウマいかどうかではなく、

ウマくなりたいかどうかです。

最初はヘタでもいいのです。

ヘタならうまくなればいいだけのこと。

ウマくなる方法なんていくらでもあるのですから。

12月から始まる冬季講座では、

浪人生Mを劇的に変化させた

初心者を中級者にする【基礎課題】や中級者を上級者にする【合格メソッド】なんかを使って、

一人一人が“本来持っている力”を引き出していく予定です。

うちは、少人数制でやっているので、定員は少なめです。

お申し込みはお早めに〜。

受講生参考作品↓

http://ringo-no-mori.com/13winter-class.html

タグ :デッサン長野市

絵って習ってウマくなるの?!その1

2013年11月27日

絵って習ってうまくなるの?!

その疑問に、今回はDESIGN PLANT1期生で、

今は多摩美術大学1年生の当時長野西高3年生だったSちゃんの例でお答えします。

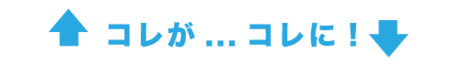

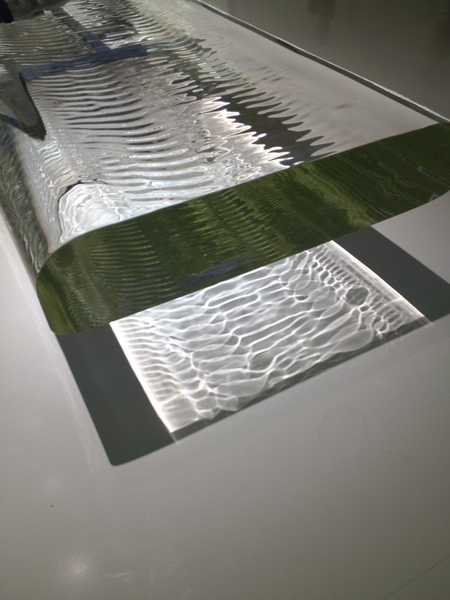

ある条件下での「水辺の文字と水鳥」の構成

一枚目:主役も文字も見えにくく、水鳥の優雅さにも欠け、全体的に貧相でさみしい印象です。

↓

合評:Sちゃんはここで、自分の構成の何が良くて、何が悪いか、その改善ポイントを指摘されました。

↓

二枚目(指摘を受けて再考・リメイク):主役も文字もはっきりし、典雅な雰囲気も加わって、画面の印象が強くなりました。

だいたいの場合、多くの人は、1枚目の自分の絵を見て、

「自分の力はこんなもんだ」と思い込みます。

でも実際には、

今の時点で何が良くて何が悪いのか、ただそれだけ指摘されるだけでも、

2枚描いただけで、こんなに変わることができるのです。

つまり2枚目が、そのコの本来持っている力だったということです。

12月から始まる冬季講座では、

初心者を中級者にする【基礎課題】や中級者を上級者にする【合格メソッド】なんかを使って、

この“本来持っている力”を引き出していく予定です。

うちは、少人数制でやっているので、定員は少なめです。

お申し込みはお早めに〜。

受講生参考作品↓

http://ringo-no-mori.com/13winter-class.html

その疑問に、今回はDESIGN PLANT1期生で、

今は多摩美術大学1年生の当時長野西高3年生だったSちゃんの例でお答えします。

ある条件下での「水辺の文字と水鳥」の構成

一枚目:主役も文字も見えにくく、水鳥の優雅さにも欠け、全体的に貧相でさみしい印象です。

↓

合評:Sちゃんはここで、自分の構成の何が良くて、何が悪いか、その改善ポイントを指摘されました。

↓

二枚目(指摘を受けて再考・リメイク):主役も文字もはっきりし、典雅な雰囲気も加わって、画面の印象が強くなりました。

だいたいの場合、多くの人は、1枚目の自分の絵を見て、

「自分の力はこんなもんだ」と思い込みます。

でも実際には、

今の時点で何が良くて何が悪いのか、ただそれだけ指摘されるだけでも、

2枚描いただけで、こんなに変わることができるのです。

つまり2枚目が、そのコの本来持っている力だったということです。

12月から始まる冬季講座では、

初心者を中級者にする【基礎課題】や中級者を上級者にする【合格メソッド】なんかを使って、

この“本来持っている力”を引き出していく予定です。

うちは、少人数制でやっているので、定員は少なめです。

お申し込みはお早めに〜。

受講生参考作品↓

http://ringo-no-mori.com/13winter-class.html

タグ :デッサン長野市

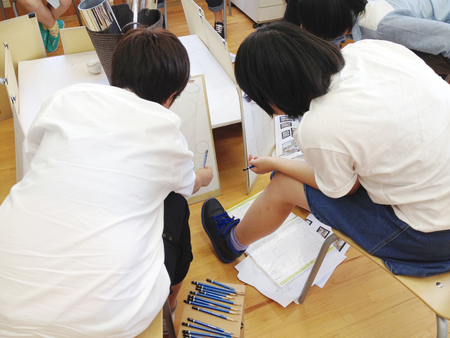

職場体験学習

2013年11月25日

2013.10/22・23

今年も、櫻ヶ岡中学校の2年生3人が、【職場体験学習】でりんごの森に来てくれました。

3人には、DESIGN PLANTの受験生のために、受験スケジュールの予定表を作ってもらったり、

キッズのおたよりの発送をしてもらったり、

教室のお掃除やコンペに出品するキッズの作品を梱包してもらったりしましたが、

わたしよりも仕事が速い!笑

一生懸命だし、飲み込みも早いし、お互い協力してサクサク仕事を終わらせていくので、感心してしまいました。

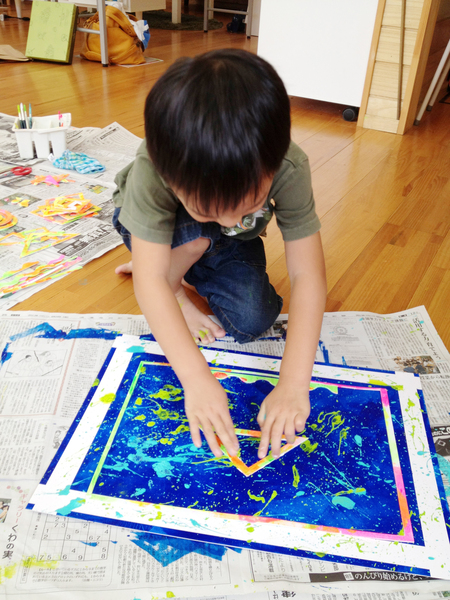

二日目は、その週のキッズスクールのために、版画の原版見本の背景作りをしてもらいましたが、

3人とも本当に作業が緻密で丁寧でビックリです。

わかります?コレ↓

エジプトのヒエログリフをカッターで切り抜いているんですよ。

背景は低学年用と高学年用に作ってもらいました。

おかげでキッズスクールの時に、これを見せて説明できたのでとっても助かりました。

普段、キッズスクールのお題は、

わたしがひとりで考えたり試したりしてひねり出しているわけです。夜中に。笑

技法を試すために、

にじませたり

スタンピングしたり

指で描いたり

ストローで吹いたり

黙々と空間アートの模型を作ったりしているわけですね、

高校生が帰った後や休日に。

でも今回、

中学生の彼女達が、頭を悩ませながらも、最終的には方向性を決め、

協力して作ってくれた見本と、

それが刷り上がった時の彼女達の表情に、

あぁきっとわたしも同じなんだろうナ、と思いました。

ちょっと試すつもりが、夢中になって、いつの間にか夜中になるんだな、と。

きっとこんな顔をして試しているんだろうナ、と。

特に、スクラッチ系が止まらなくなりますね。

なんのためにやっているのかを見失って削ってしまいます。笑

キャンドルホルダーの試しの時も、

ついうっかり全面絵付けしました。笑

まぁそんなわけで、

デキル3人のおかげで、とっても助かりました。

こんなちょっと変わった職場ですが、

自分の得意分野の生かし方について、ちょっとだけでも彼女達の中で何か方向性が広がってくれたのなら幸いです。

今年も、櫻ヶ岡中学校の2年生3人が、【職場体験学習】でりんごの森に来てくれました。

3人には、DESIGN PLANTの受験生のために、受験スケジュールの予定表を作ってもらったり、

キッズのおたよりの発送をしてもらったり、

教室のお掃除やコンペに出品するキッズの作品を梱包してもらったりしましたが、

わたしよりも仕事が速い!笑

一生懸命だし、飲み込みも早いし、お互い協力してサクサク仕事を終わらせていくので、感心してしまいました。

二日目は、その週のキッズスクールのために、版画の原版見本の背景作りをしてもらいましたが、

3人とも本当に作業が緻密で丁寧でビックリです。

わかります?コレ↓

エジプトのヒエログリフをカッターで切り抜いているんですよ。

背景は低学年用と高学年用に作ってもらいました。

おかげでキッズスクールの時に、これを見せて説明できたのでとっても助かりました。

普段、キッズスクールのお題は、

わたしがひとりで考えたり試したりしてひねり出しているわけです。夜中に。笑

技法を試すために、

にじませたり

スタンピングしたり

指で描いたり

ストローで吹いたり

黙々と空間アートの模型を作ったりしているわけですね、

高校生が帰った後や休日に。

でも今回、

中学生の彼女達が、頭を悩ませながらも、最終的には方向性を決め、

協力して作ってくれた見本と、

それが刷り上がった時の彼女達の表情に、

あぁきっとわたしも同じなんだろうナ、と思いました。

ちょっと試すつもりが、夢中になって、いつの間にか夜中になるんだな、と。

きっとこんな顔をして試しているんだろうナ、と。

特に、スクラッチ系が止まらなくなりますね。

なんのためにやっているのかを見失って削ってしまいます。笑

キャンドルホルダーの試しの時も、

ついうっかり全面絵付けしました。笑

まぁそんなわけで、

デキル3人のおかげで、とっても助かりました。

こんなちょっと変わった職場ですが、

自分の得意分野の生かし方について、ちょっとだけでも彼女達の中で何か方向性が広がってくれたのなら幸いです。

タグ :美大受験

大賞穫りましたー☆

2013年11月24日

千曲アートコンペ2013

大賞穫りましたー!

題名【みんなつながったよ】

制作日:2013.10月19日

サイズ:206cm×72.8cm

素材:木パネル・木片・アクリルガッシュ

りんごの森KIDS【カラフルチーム】

メンバーは、通う小学校がそれぞれ全く違う7人です。

小学校1・2年生のこどもたちが、こんなに大きな作品をつくるには、お互い協力することが不可欠でした。

〜カラフルチームの作品ができるまで〜

1.自分のスキな色を自由に5色つくろう

2.いろんな形の木片にスキなように色をつけよう

*自分の分をぬり終わった人が、まだぬり終わっていない人のお手伝いをはじめました。

誰かを助けてあげることや、誰かの助けがほしい時に、何をどうしてほしいのか、

言葉で伝えられることは、どちらもとっても大事なことだよね。

3.おとなりの人と3つずつ木片を交換してから、パネルに木片を並べよう。

おとなりの人とつながるように端っこの部分だけ相談してから貼りつけてね。

スキな色をスキなように塗って、自分の画面にスキなように並べる。

でもその時に、ちょっとだけお隣の人がどうしたいのかを考えてあげたら、不思議な楕円ができました。

色と色がつながって、チーム名どおりの“カラフル”な作品の完成です。

12月15日まで千曲市の「アートまちかど」にて、入賞作品が展示されています。

入館は無料です。お近くの方は是非。

http://www.chikuma-bunka.jp/art/index.html

大賞穫りましたー!

題名【みんなつながったよ】

制作日:2013.10月19日

サイズ:206cm×72.8cm

素材:木パネル・木片・アクリルガッシュ

りんごの森KIDS【カラフルチーム】

メンバーは、通う小学校がそれぞれ全く違う7人です。

小学校1・2年生のこどもたちが、こんなに大きな作品をつくるには、お互い協力することが不可欠でした。

〜カラフルチームの作品ができるまで〜

1.自分のスキな色を自由に5色つくろう

2.いろんな形の木片にスキなように色をつけよう

*自分の分をぬり終わった人が、まだぬり終わっていない人のお手伝いをはじめました。

誰かを助けてあげることや、誰かの助けがほしい時に、何をどうしてほしいのか、

言葉で伝えられることは、どちらもとっても大事なことだよね。

3.おとなりの人と3つずつ木片を交換してから、パネルに木片を並べよう。

おとなりの人とつながるように端っこの部分だけ相談してから貼りつけてね。

スキな色をスキなように塗って、自分の画面にスキなように並べる。

でもその時に、ちょっとだけお隣の人がどうしたいのかを考えてあげたら、不思議な楕円ができました。

色と色がつながって、チーム名どおりの“カラフル”な作品の完成です。

12月15日まで千曲市の「アートまちかど」にて、入賞作品が展示されています。

入館は無料です。お近くの方は是非。

http://www.chikuma-bunka.jp/art/index.html

タグ :造形教室

こどもの街

2013年11月08日

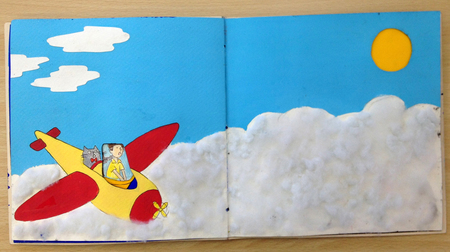

2013.10/14【りんごの森の秋の空間ワークショップ】

みんなで「こどもの街」をつくろう!!

さて、今回は、年に2回行われる美大予備校DESIGN PLANTに通う中学生〜浪人生が企画・運営するりんごの森キッズのアートワークショップです。

今回彼らが考えたテーマは「こどもの街」。

前日に、『“たのしい”をデザインしなさい』とわたしに唐突に言われた彼らが、

皆でアイデアを出し合って決めたこのワークショップが、どんな風に形になっていったのかをご覧下さい。

前日の準備は、話し合いが長引いたこともあって、夜遅くまでかかりました。

しかも、それぞれが自宅に持ち帰ってやってきた作業もあり、

DESIGN PLANT生、寝たのは3時近かったそうです。(^_^;)

そして当日。

DESIGN PLANT生が、班長さんとして担当のこどもたちに手順を説明。

いつもは一番年下の西部中学校2年生のKちゃんも、

キッズの前では“おねえちゃん”です。

キッズも真剣に聞いていますネ。

まずは、街のどこに自分のおうちを建てるのかを決めて、道を通して・・・

いよいよ、そこに建てる自分のおうちにとりかかります。

このおうち、両端を押すだけでパコッと立体になって立ち上がる優れもの。

飯山北高校のSやんが設計しました。

こどもがつくるこどもの街には、

屋根も壁も、フツーはこういう色だから、その色じゃなきゃいけない、なんて決まりはありません。

さぁ、スキなようにどんどん色をつけちゃおう!

ちいさいキッズも、パパやママと一緒にがんばります。

DESIGN PLANT生は、おうちを乾かしたり、

キッズのお世話をしたりと大忙し。

教室は賑やかでみんな楽しそうです。

おうちができたら、

お次はそのまわりをつくって街を完成させましょう!

おうちの周りにお花を咲かせたり(Tくん親子のコンビはベテランガーデナーのように素敵なお庭を作ってくれました)

池を作って魚を泳がせたり(ん?気のせいか…海水魚のマンボー?)

牧場を作ったり(Sくん曰く、馬はう○ちをしているのだそうです ^_^;)

Nくんは、お家の向かいに、新幹線の駅を建設!

女の子の多い地域はお花が咲き乱れていたりして、とってもかわいい景観です。

そしてここに、

それぞれのおうちを建てると・・・

とってもカワイイ街が出来上がりました!

そして、こどもたちの「いちにのさん!」のかけ声で、こどもの街に夜の帳が下りると、

家々にあかりが灯って、みんなやさしい笑顔になりました。

キッズたちが作り出した街は、とってもステキでした☆

こんな街があるなら住んでみたいナ!

さて、

こどもたちの笑顔を引き出せたら、

前日にわたしがDESIGN PLANT生に出した

「“たのしい”をデザインする」というの今回のミッションは完了です。

前日は、

『時間が足りな〜〜い。ムリだ〜〜』

『うまく行く気がしない。明日風邪ひいて休みたい』

とか弱気なことを言っていた彼らですが・・・

こどもたちの笑顔を見たら、

当日、お昼を食べる時間もなく準備した疲れも吹っ飛んで、楽しめたようです。

ミッション成功おめでとう。

自分の得意なことを生かすって、気持ちいいよネ!

みんなで「こどもの街」をつくろう!!

さて、今回は、年に2回行われる美大予備校DESIGN PLANTに通う中学生〜浪人生が企画・運営するりんごの森キッズのアートワークショップです。

今回彼らが考えたテーマは「こどもの街」。

前日に、『“たのしい”をデザインしなさい』とわたしに唐突に言われた彼らが、

皆でアイデアを出し合って決めたこのワークショップが、どんな風に形になっていったのかをご覧下さい。

前日の準備は、話し合いが長引いたこともあって、夜遅くまでかかりました。

しかも、それぞれが自宅に持ち帰ってやってきた作業もあり、

DESIGN PLANT生、寝たのは3時近かったそうです。(^_^;)

そして当日。

DESIGN PLANT生が、班長さんとして担当のこどもたちに手順を説明。

いつもは一番年下の西部中学校2年生のKちゃんも、

キッズの前では“おねえちゃん”です。

キッズも真剣に聞いていますネ。

まずは、街のどこに自分のおうちを建てるのかを決めて、道を通して・・・

いよいよ、そこに建てる自分のおうちにとりかかります。

このおうち、両端を押すだけでパコッと立体になって立ち上がる優れもの。

飯山北高校のSやんが設計しました。

こどもがつくるこどもの街には、

屋根も壁も、フツーはこういう色だから、その色じゃなきゃいけない、なんて決まりはありません。

さぁ、スキなようにどんどん色をつけちゃおう!

ちいさいキッズも、パパやママと一緒にがんばります。

DESIGN PLANT生は、おうちを乾かしたり、

キッズのお世話をしたりと大忙し。

教室は賑やかでみんな楽しそうです。

おうちができたら、

お次はそのまわりをつくって街を完成させましょう!

おうちの周りにお花を咲かせたり(Tくん親子のコンビはベテランガーデナーのように素敵なお庭を作ってくれました)

池を作って魚を泳がせたり(ん?気のせいか…海水魚のマンボー?)

牧場を作ったり(Sくん曰く、馬はう○ちをしているのだそうです ^_^;)

Nくんは、お家の向かいに、新幹線の駅を建設!

女の子の多い地域はお花が咲き乱れていたりして、とってもかわいい景観です。

そしてここに、

それぞれのおうちを建てると・・・

とってもカワイイ街が出来上がりました!

そして、こどもたちの「いちにのさん!」のかけ声で、こどもの街に夜の帳が下りると、

家々にあかりが灯って、みんなやさしい笑顔になりました。

キッズたちが作り出した街は、とってもステキでした☆

こんな街があるなら住んでみたいナ!

さて、

こどもたちの笑顔を引き出せたら、

前日にわたしがDESIGN PLANT生に出した

「“たのしい”をデザインする」というの今回のミッションは完了です。

前日は、

『時間が足りな〜〜い。ムリだ〜〜』

『うまく行く気がしない。明日風邪ひいて休みたい』

とか弱気なことを言っていた彼らですが・・・

こどもたちの笑顔を見たら、

当日、お昼を食べる時間もなく準備した疲れも吹っ飛んで、楽しめたようです。

ミッション成功おめでとう。

自分の得意なことを生かすって、気持ちいいよネ!

センスは磨ける。

2013年11月06日

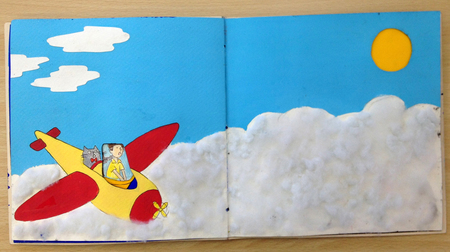

2013.10/9 【デザインピクニック】

美大予備校DESIGN PLANT生と今年度3度目の「デザインピクニック」

今回は、東京の美術館を3つ廻りました。

DESIGN PLANT生は、毎月一冊、デザイン・工芸分野にまつわる課題本をみんなで読んでいるのですが、

今回は8月の課題図書だった「みえないかたち」の著者でもある

吉岡徳仁さんの展示を観に、まずは東京都現代美術館へ。

この光のスペクトルを観たら、

Dくんが写真を撮りたくなる気持ちも解ります。

いくら本で読んでいても、DVDで観ていても、

ホンモノを観るっていうのは、全くもう情報の質的に飛び抜けた体験ですから、

そういう意味でも、こうやって高校生のうちから、

ホンモノに触れる体験を重ねていくことは、すごく大事なことだと思っています。

例えばこの水の塊を抜き出したようなベンチ、

実際に触ったり、座ったりすることは、

画像で観るのとも、映像で観るのとも、全く違う体験だと思うのです。

例えばこのストローの雲。

これに取り巻かれた気分は、やっぱり、画像では解らないわけですから。

お次は、

安藤忠雄設計の21_21DESIGN SIGHTの「カラーハンティング展」へ

そして最後は

六本木ヒルズの森美術館「六本木クロッシング」へ

せっかく来たんだから、と、欲張るので、

帰る頃には、

「このコたち明日よく学校行くな」

と感心するくらい疲れ果てるのですが、笑

それでも、

どうしても、

ホンモノを観る・触れるっていう体験をしてもらいたくて、

毎回タイトなスケジュールで弾丸ツアーを敢行しています。

感覚とか、センスみたいなものって、

自分じゃどうしようもないものみたいに思われがちですが、

そんなことはないと思うのです。

生まれつきセンスのいい赤ちゃんとかには、まだ出会った事がないので。笑

それは、磨けるものだと思います。

いいものを観る。ホンモノに触れる。

そして、それがナゼいいのか、どこがいいのか考える。

きっとこのことの繰り返しで、それは磨かれていくのだろうと思います。

だからこそ彼らには、高校生のうちから、それを習慣づけてほしい。

そう願っています。

美大予備校DESIGN PLANT生と今年度3度目の「デザインピクニック」

今回は、東京の美術館を3つ廻りました。

DESIGN PLANT生は、毎月一冊、デザイン・工芸分野にまつわる課題本をみんなで読んでいるのですが、

今回は8月の課題図書だった「みえないかたち」の著者でもある

吉岡徳仁さんの展示を観に、まずは東京都現代美術館へ。

この光のスペクトルを観たら、

Dくんが写真を撮りたくなる気持ちも解ります。

いくら本で読んでいても、DVDで観ていても、

ホンモノを観るっていうのは、全くもう情報の質的に飛び抜けた体験ですから、

そういう意味でも、こうやって高校生のうちから、

ホンモノに触れる体験を重ねていくことは、すごく大事なことだと思っています。

例えばこの水の塊を抜き出したようなベンチ、

実際に触ったり、座ったりすることは、

画像で観るのとも、映像で観るのとも、全く違う体験だと思うのです。

例えばこのストローの雲。

これに取り巻かれた気分は、やっぱり、画像では解らないわけですから。

お次は、

安藤忠雄設計の21_21DESIGN SIGHTの「カラーハンティング展」へ

そして最後は

六本木ヒルズの森美術館「六本木クロッシング」へ

せっかく来たんだから、と、欲張るので、

帰る頃には、

「このコたち明日よく学校行くな」

と感心するくらい疲れ果てるのですが、笑

それでも、

どうしても、

ホンモノを観る・触れるっていう体験をしてもらいたくて、

毎回タイトなスケジュールで弾丸ツアーを敢行しています。

感覚とか、センスみたいなものって、

自分じゃどうしようもないものみたいに思われがちですが、

そんなことはないと思うのです。

生まれつきセンスのいい赤ちゃんとかには、まだ出会った事がないので。笑

それは、磨けるものだと思います。

いいものを観る。ホンモノに触れる。

そして、それがナゼいいのか、どこがいいのか考える。

きっとこのことの繰り返しで、それは磨かれていくのだろうと思います。

だからこそ彼らには、高校生のうちから、それを習慣づけてほしい。

そう願っています。

ゆびゆびアート

2013年11月06日

りんごの森のKIDS SCHOOL 9月21日

【ゆびゆびアート】

りんごの森に通うコたちの中でも、

一番小さいこどもたちの教室。

さて、今回の造形遊びは、『ゆびゆびアート』と題して、

みんなで紅葉した葉っぱを指で描いてみましたー

まず、葉っぱのついていない木だけを筆で描きまーす。

さぁそこに、いよいよ指スタンプで葉っぱをつけていきまーす!

そうそう、木の下には落ち葉が落ちたり、

風が吹けば飛ばされちゃう葉っぱもあるよねー

こどもたちの指が、魔法のように画面いっぱいに秋色を広げていきます。

3歳のYちゃんも手のひら全部で木を描きます。

大胆!いいぞいいぞ。

そして、

完成した木を並べたら、

かわいい紅葉の並木道ができました☆

お部屋に飾ったら、秋の匂いが広がりそうですね。

【ゆびゆびアート】

りんごの森に通うコたちの中でも、

一番小さいこどもたちの教室。

さて、今回の造形遊びは、『ゆびゆびアート』と題して、

みんなで紅葉した葉っぱを指で描いてみましたー

まず、葉っぱのついていない木だけを筆で描きまーす。

さぁそこに、いよいよ指スタンプで葉っぱをつけていきまーす!

そうそう、木の下には落ち葉が落ちたり、

風が吹けば飛ばされちゃう葉っぱもあるよねー

こどもたちの指が、魔法のように画面いっぱいに秋色を広げていきます。

3歳のYちゃんも手のひら全部で木を描きます。

大胆!いいぞいいぞ。

そして、

完成した木を並べたら、

かわいい紅葉の並木道ができました☆

お部屋に飾ったら、秋の匂いが広がりそうですね。

自分が作ったもので、誰かを笑顔にする。

2013年11月05日

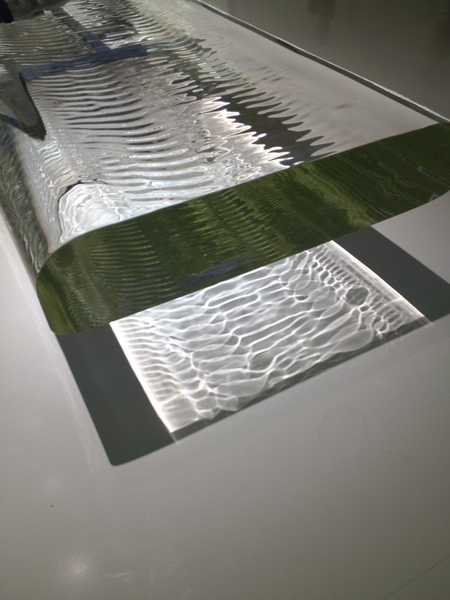

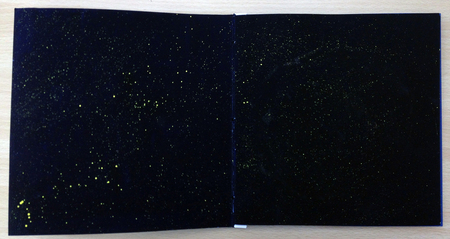

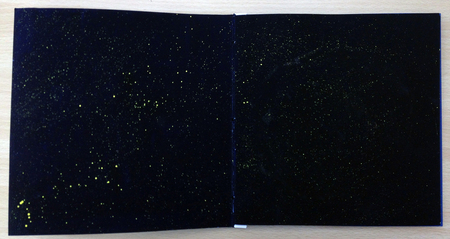

美大予備校DESIGN PLANTの受講生が作った「えほん」を

りんごの森に通うキッズとキッズのママとパパにジャッジしてもらいました。

「えほん」の課題の条件は、

1.文字がないこと

2.穴を生かした仕掛けがあること

3.対象年齢を3・4歳に設定すること

でした。

3歳というまだ起承転結のある筋書きがあるお話を

しっかり理解できない年齢が含まれていることがポイントです。

そしてこれが、ずいぶん高校生らを悩ませたようです。

「えほん」をつくれと言われたら、

誰でも最初は、

奇想天外なお話や、勧善懲悪のストーリーといったお話そのものにボリュームを持たせようと思うものですもんね。

そして「穴」。

「穴」を生かす仕掛け。

これもポイントでした。

入試課題でも、他のなんでもそうですが、

条件というのは、発想を縛る足枷のようなものではなく、

それを生かして、自分のお決まりのパターンからポーンと飛び抜けるための

“踏切り板”のような役割を果たすものです。

条件を味方につけられれば、発想は逆に豊かになるのです。

そうして提案されたのが以下のような「えほん」です。

まず紹介するのは、

お話全体を理解するということよりも、

ページをめくった見開きごとに、

サファリや深海や宇宙といった場所に突然移動する

驚きの方を重視して構成した長野高校2年生Mちゃんのこのえほん。

部分的にキラキラだったり、もこもこだったりと、手触りも楽しめます。

そして、このページ↑で「空に浮かぶ雲」であった部分が、

ページをめくると穴の中に収まって、

「地球」になったりします。↓

本人も楽しんで作ったのが伝わってくる「えほん」でした。

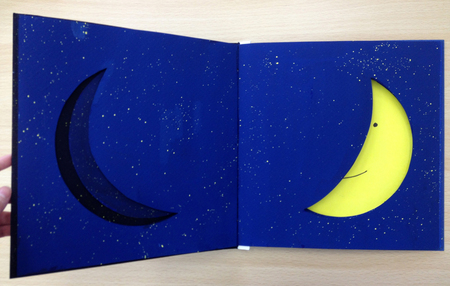

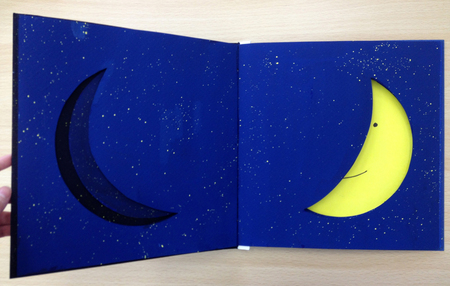

西高のSちゃんのえほんには、「穴」自体がストーリーに組み込まれていました。↓

そして、

キッズとママパパからの得票数の一番多かったのは、

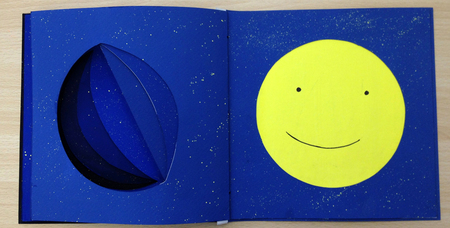

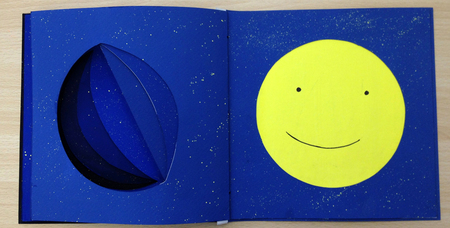

長野市立高校Yちゃんの「えほん」です。

新月から満月へと変わっていく夜空をシンプルな構成で見せてくれました。

↓

↓

↓おやおや?三日月さんです。

↓めくっていくと、満月になります。

顔が見えた瞬間にこどもたちが笑顔になるのが、見ていてたのしい光景でした。

今回の課題で向き合ってほしかったことは、

条件を味方につけること。

そして、あれもこれもと盛り込むと、何も伝わらなくなってしまいますから、

扱うテーマ(今回ならストーリー)の適正サイズを選ぶこと。

そしてなにより、

「えほん」を読む(見る・触る)こどもたちにたのしんでもらおう!という気持ちで考える事。

「えほん」を選んでくれるママやパパにもアピールするものに仕上げること。

です。

この課題、遊んでいるようでいて、案外奥が深い課題だったりします。

それでいて、“遊び心”も試されます。

たのしいものを作りたければ、

まずは、作り手がたのしんで作ることが肝心ですからね。

そしてそれができた人の「えほん」は、やっぱりこどもたちも楽しんでページをめくっていました。

そしてもうひとつ。

えほんのプレゼンテーションに来てくれた京都市立芸大1年生 K先輩からのお言葉です。↓

『大学入ったら、プレゼンの日に未完成とか、ましてや作ってないとか、そんなヤツ、ホントいないよ?

美大行ったって、1年間で作れる課題なんて限られていて、その1回1回が勝負なんだよね。

どんな課題でも、期限までに完成させるなんて当たり前のことで、それができないとか…

それってさ、どうなのかな?と思って…

入学したら急にできるようになるわけじゃないと思うんだよね…意識の問題だから。

今のままじゃ、ちょっと…あまいよナと思います。』

で〜す〜よ〜ね〜〜〜〜

りんごの森に通うキッズとキッズのママとパパにジャッジしてもらいました。

「えほん」の課題の条件は、

1.文字がないこと

2.穴を生かした仕掛けがあること

3.対象年齢を3・4歳に設定すること

でした。

3歳というまだ起承転結のある筋書きがあるお話を

しっかり理解できない年齢が含まれていることがポイントです。

そしてこれが、ずいぶん高校生らを悩ませたようです。

「えほん」をつくれと言われたら、

誰でも最初は、

奇想天外なお話や、勧善懲悪のストーリーといったお話そのものにボリュームを持たせようと思うものですもんね。

そして「穴」。

「穴」を生かす仕掛け。

これもポイントでした。

入試課題でも、他のなんでもそうですが、

条件というのは、発想を縛る足枷のようなものではなく、

それを生かして、自分のお決まりのパターンからポーンと飛び抜けるための

“踏切り板”のような役割を果たすものです。

条件を味方につけられれば、発想は逆に豊かになるのです。

そうして提案されたのが以下のような「えほん」です。

まず紹介するのは、

お話全体を理解するということよりも、

ページをめくった見開きごとに、

サファリや深海や宇宙といった場所に突然移動する

驚きの方を重視して構成した長野高校2年生Mちゃんのこのえほん。

部分的にキラキラだったり、もこもこだったりと、手触りも楽しめます。

そして、このページ↑で「空に浮かぶ雲」であった部分が、

ページをめくると穴の中に収まって、

「地球」になったりします。↓

本人も楽しんで作ったのが伝わってくる「えほん」でした。

西高のSちゃんのえほんには、「穴」自体がストーリーに組み込まれていました。↓

そして、

キッズとママパパからの得票数の一番多かったのは、

長野市立高校Yちゃんの「えほん」です。

新月から満月へと変わっていく夜空をシンプルな構成で見せてくれました。

↓

↓

↓おやおや?三日月さんです。

↓めくっていくと、満月になります。

顔が見えた瞬間にこどもたちが笑顔になるのが、見ていてたのしい光景でした。

今回の課題で向き合ってほしかったことは、

条件を味方につけること。

そして、あれもこれもと盛り込むと、何も伝わらなくなってしまいますから、

扱うテーマ(今回ならストーリー)の適正サイズを選ぶこと。

そしてなにより、

「えほん」を読む(見る・触る)こどもたちにたのしんでもらおう!という気持ちで考える事。

「えほん」を選んでくれるママやパパにもアピールするものに仕上げること。

です。

この課題、遊んでいるようでいて、案外奥が深い課題だったりします。

それでいて、“遊び心”も試されます。

たのしいものを作りたければ、

まずは、作り手がたのしんで作ることが肝心ですからね。

そしてそれができた人の「えほん」は、やっぱりこどもたちも楽しんでページをめくっていました。

そしてもうひとつ。

えほんのプレゼンテーションに来てくれた京都市立芸大1年生 K先輩からのお言葉です。↓

『大学入ったら、プレゼンの日に未完成とか、ましてや作ってないとか、そんなヤツ、ホントいないよ?

美大行ったって、1年間で作れる課題なんて限られていて、その1回1回が勝負なんだよね。

どんな課題でも、期限までに完成させるなんて当たり前のことで、それができないとか…

それってさ、どうなのかな?と思って…

入学したら急にできるようになるわけじゃないと思うんだよね…意識の問題だから。

今のままじゃ、ちょっと…あまいよナと思います。』

で〜す〜よ〜ね〜〜〜〜

地味で、カッコ悪くて、めんどくさい作業。

2013年11月05日

人に必要とされ、且つ、自分が1番のファンでいられるものをつくる。

普段は、デッサンや色彩構成などの課題に取り組む美大予備校DESIGN PLANTの受講生たちですが、

月1回くらいのペースで、“それ以外”の課題に取り組んでいます。

《実際に使えるものをデザインする課題》

生活空間に溶け込むデザインを考える「ランプシェード」

浪人生Yくんのデザイン[雲の行燈]

これらは、受験に直結する課題ではありませんが、こういう課題に取り組んでみると、

なんのため、誰のための完成度なのか、というところの意識を再確認できるのです。

普段、「作業をもっと丁寧に!」「何を描くかだけじゃなく、それをどう描くのか、その線一本をデザインしなさい」なんて言われても、イマイチピンと来なくても、

自分が作ったものを実際に使うユーザーを意識してみると、

ナゼ、作業が丁寧であるべきなのか、どうして線一本にもこだわる必要があるのか、

それが、ストンと自分の中に入って来て、納得できるわけです。

「ランプシェード」の課題は、

紙を折って、ランプシェードの形を作るという条件があったので、

皆、無数の折りパターンを試作しては、

“折り”が、紙1枚で自立する構造として機能しているか、

電球との距離など、構造面に問題はないか、

そして、全体のフォルムが、美しさを兼ね備えているか、

そんなことを検証していきました。

最後は、ほんのちょっと違うだけのパターンから、感覚で選びとるような作業になりますが、

そこに行き着くまでは、

“そのもののあるべき姿”を探って、

つまり、生活空間の中に溶け込み、且つ、美しい。そういう形を探って、

無数のトライ&エラーを繰り返して繰り返して辿り着くのです。

それは、案外、地味な作業です。

でも、地球の資源を使って生産し、ユーザーに愛されて長く使ってもらう。

そういうものをデザインするということは、

やっぱり、見えないところで行われるその試行錯誤が必要だと言う事です。

最初に頭に思い浮かぶイメージは、形があるようでいて、実は曖昧でぼやけたものです。

それを具現化するためのリンカク線は100本とあります。

その100のリンカク線の中から

たった一本のそのものにふさわしいアウトラインを選び取れる人、

DESIGN PLANTのクリエイターの卵たちには、そういう人になってほしいのです。

なぜなら、

彼らが作り出す家具や家、公園や車、布柄や食器、パッケージやCM、キャラクターやファッション、

そういったもののひとつひとつが、未来に具体的な形を与えていくからです。

責任は重大です。

小さい頃から絵を描くのがスキだった。工作が得意だった。

そこから出発した彼らが、その特性を生かして将来に目指すデザイン・工芸という仕事は、

人に必要とされ、且つ、自分が1番のファンでいられるものを造ることで、社会に貢献する仕事です。

それはとても難しく、でも、ものすごくやりがいのあるおもしろい道でもあります。

地味で、カッコ悪くて、めんどくさい作業もいっぱいあるのです。

でも、大事なことはだいたいなんでも、

地味で、カッコ悪くて、めんどくさい。

けれどそれが報われる瞬間があって、

それがきっと、自分が作ったもので、誰かを笑顔にできた瞬間なのだろうと思うのです。

だから、

丁寧に考えて、丁寧に作って、丁寧に説明する。

この基本3原則をいつでも自分の胸に掲げて、

それができているか、と常に自分に問いかけながら、制作してほしいと思います。

そして、

プレゼンの日には、美大生になった1期生・0期生が教室に来てくれ、

厳しくも愛のこもった講評をしてくれました。

その意見や姿に、

卒業生たちの大学での活躍や、課題に真剣に取り組む姿勢が垣間見え、

その活躍や成長をまぶしく感じました。

普段は、デッサンや色彩構成などの課題に取り組む美大予備校DESIGN PLANTの受講生たちですが、

月1回くらいのペースで、“それ以外”の課題に取り組んでいます。

《実際に使えるものをデザインする課題》

生活空間に溶け込むデザインを考える「ランプシェード」

浪人生Yくんのデザイン[雲の行燈]

これらは、受験に直結する課題ではありませんが、こういう課題に取り組んでみると、

なんのため、誰のための完成度なのか、というところの意識を再確認できるのです。

普段、「作業をもっと丁寧に!」「何を描くかだけじゃなく、それをどう描くのか、その線一本をデザインしなさい」なんて言われても、イマイチピンと来なくても、

自分が作ったものを実際に使うユーザーを意識してみると、

ナゼ、作業が丁寧であるべきなのか、どうして線一本にもこだわる必要があるのか、

それが、ストンと自分の中に入って来て、納得できるわけです。

「ランプシェード」の課題は、

紙を折って、ランプシェードの形を作るという条件があったので、

皆、無数の折りパターンを試作しては、

“折り”が、紙1枚で自立する構造として機能しているか、

電球との距離など、構造面に問題はないか、

そして、全体のフォルムが、美しさを兼ね備えているか、

そんなことを検証していきました。

最後は、ほんのちょっと違うだけのパターンから、感覚で選びとるような作業になりますが、

そこに行き着くまでは、

“そのもののあるべき姿”を探って、

つまり、生活空間の中に溶け込み、且つ、美しい。そういう形を探って、

無数のトライ&エラーを繰り返して繰り返して辿り着くのです。

それは、案外、地味な作業です。

でも、地球の資源を使って生産し、ユーザーに愛されて長く使ってもらう。

そういうものをデザインするということは、

やっぱり、見えないところで行われるその試行錯誤が必要だと言う事です。

最初に頭に思い浮かぶイメージは、形があるようでいて、実は曖昧でぼやけたものです。

それを具現化するためのリンカク線は100本とあります。

その100のリンカク線の中から

たった一本のそのものにふさわしいアウトラインを選び取れる人、

DESIGN PLANTのクリエイターの卵たちには、そういう人になってほしいのです。

なぜなら、

彼らが作り出す家具や家、公園や車、布柄や食器、パッケージやCM、キャラクターやファッション、

そういったもののひとつひとつが、未来に具体的な形を与えていくからです。

責任は重大です。

小さい頃から絵を描くのがスキだった。工作が得意だった。

そこから出発した彼らが、その特性を生かして将来に目指すデザイン・工芸という仕事は、

人に必要とされ、且つ、自分が1番のファンでいられるものを造ることで、社会に貢献する仕事です。

それはとても難しく、でも、ものすごくやりがいのあるおもしろい道でもあります。

地味で、カッコ悪くて、めんどくさい作業もいっぱいあるのです。

でも、大事なことはだいたいなんでも、

地味で、カッコ悪くて、めんどくさい。

けれどそれが報われる瞬間があって、

それがきっと、自分が作ったもので、誰かを笑顔にできた瞬間なのだろうと思うのです。

だから、

丁寧に考えて、丁寧に作って、丁寧に説明する。

この基本3原則をいつでも自分の胸に掲げて、

それができているか、と常に自分に問いかけながら、制作してほしいと思います。

そして、

プレゼンの日には、美大生になった1期生・0期生が教室に来てくれ、

厳しくも愛のこもった講評をしてくれました。

その意見や姿に、

卒業生たちの大学での活躍や、課題に真剣に取り組む姿勢が垣間見え、

その活躍や成長をまぶしく感じました。

タグ :美大受験

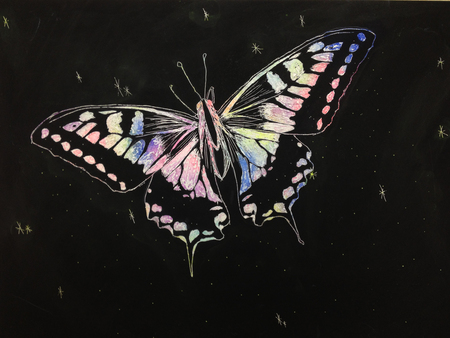

夢の国の蝶

2013年11月04日

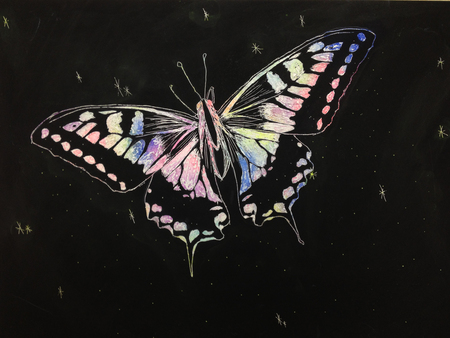

りんごの森のKIDS SCHOOL 9月21日

【スクラッチ技法で蝶を描いてみよう】

9月は運動会の季節。

前回、今回と、いつものメンバーも運動会でお休みのコが多かったです。

先月の教室では、リレー選手に選ばれたコたちに

「せんせー、リレー選手になったことある?」

って聞かれました。

いつの話だ・・・笑

ちなみにあります。陸上部だったので。笑

って、言ったら、

「すごーい!!!」

って、絵を描いて見せた時よりも賞賛を浴びてしまいました・・・笑

さて、今回は、

スクラッチ技法に挑戦です。

黒い画面をカリカリと削って、白い線で蝶を描いていきます。

削った部分に色を乗せていきます。

1年生のYちゃんの蝶は、夢の国の不思議な蝶のようでした☆

ステキな色使いだね!

【スクラッチ技法で蝶を描いてみよう】

9月は運動会の季節。

前回、今回と、いつものメンバーも運動会でお休みのコが多かったです。

先月の教室では、リレー選手に選ばれたコたちに

「せんせー、リレー選手になったことある?」

って聞かれました。

いつの話だ・・・笑

ちなみにあります。陸上部だったので。笑

って、言ったら、

「すごーい!!!」

って、絵を描いて見せた時よりも賞賛を浴びてしまいました・・・笑

さて、今回は、

スクラッチ技法に挑戦です。

黒い画面をカリカリと削って、白い線で蝶を描いていきます。

削った部分に色を乗せていきます。

1年生のYちゃんの蝶は、夢の国の不思議な蝶のようでした☆

ステキな色使いだね!

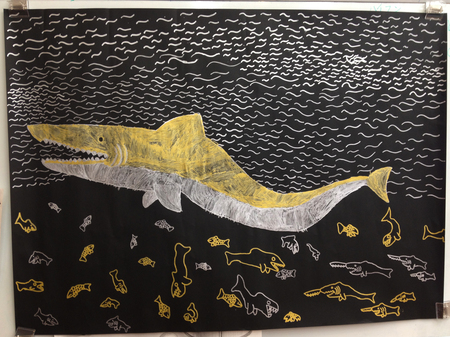

モザイク画に挑戦!

2013年11月04日

りんごの森のKIDS SCHOOL ('13・9/14)

【モザイク画に挑戦!】

今回は、モザイクでステキな鳥のガラスプレートをつくりました。

細かく砕いた樹脂をガラスに貼付けていきます。

細かいのでちょっと大変なのですが・・・

がんばって貼付けていくと・・・

完成です! ステキでしょ?

1年生Sくんの鳥の目の中には、ちっちゃなピースで光まで入っていました☆

3年生のSくんのワシもとってもカッコ良くできました。

みんなステキな作品に仕上がりました☆

【モザイク画に挑戦!】

今回は、モザイクでステキな鳥のガラスプレートをつくりました。

細かく砕いた樹脂をガラスに貼付けていきます。

細かいのでちょっと大変なのですが・・・

がんばって貼付けていくと・・・

完成です! ステキでしょ?

1年生Sくんの鳥の目の中には、ちっちゃなピースで光まで入っていました☆

3年生のSくんのワシもとってもカッコ良くできました。

みんなステキな作品に仕上がりました☆

タグ :りんごの森

正解なんて自分で決めていいんだよ

2013年10月10日

りんごの森のKIDS SCHOOL ('13・8/31)

【○△□☆】

3歳から年長さんのこどもたちと色と形で遊びました。

造形あそびの醍醐味は、

「失敗したっていいんだよ。そこからどうにでもできるよ。」

ってことと、

「決められた答えはないからね。正解なんて自分で決めていいんだよ。」

っていうことカナと思います。

今回は、まずは背景をつくって

さぁそこに、別の色を飛ばしちゃいましょう。

細かく飛ばしたいコ

大胆に飛ばしたいコ

どっちも正解。それぞれにステキです。

お次は、

そこに貼る形の型紙に、色をつけます。

ここでもポンポンすきなように色を乗せていって大丈夫。

自分の中に「こうやりたい」って思えることがあることが大事です。

おやつタイムの間に色を乾かして、

(場合によっては、ママやパパにぶんぶん振り回してもらって、風で乾かします。笑)

その後、形をバラバラにしまーす。

さぁ、ここからは、

最初に作った下地に思ったようにどんどん貼り付けちゃおう!

自分が「ここだ!」って思ったそこが正解だよ。

「あれ?なんだか星空みたいだな」なんてひらめきがあってもステキ。

形を組み合わせて、何かの形をつくってもおもしろいよね。

そして完成!

つくったものが、おとなにとって何に見えても見えなくても、

こどもたちが自分で「うん!これでいい!コレで完成!」って思えたら、

それが正解。

それが、“自分だけの答え”だと思うのです。

間違っちゃうのは、こどもでもおとなでも誰でもきっと怖いのです。

正解があるなら、先に教えてもらいたいのです。

でも、誰かに正解を教えてもらって、

それを沢山正確に憶えていれば評価されるのは学校にいる間だけで、

それは、人生80年なら1/4くらいの期間です。

もちろん、正解を憶える力も大事ですが、

人生の残りの3/4の期間は、

正解なんてどこにも書かれていない問題に

自分だけの答えを出して進んでいかなければならなくなります。

いつでもママやパパや先生がそばに着いていてくれるわけではありませんから。

そんな決められた正解のない世界を生き抜くには、

・当面の自分の行動の方向性を「後から軌道修正してもいい」と思って、仮決定できる。

・やったことのないことでも、「やろう」と思ったら、とりあえず始めてみることができる。

・最初からうまくいかなくても、「大抵の事はそこから学んでなんとかできるよな」って思える。

そんな考え方の“クセ”のようなものが必要だと思うのです。

間違うことを過度に恐れてしまうと、

人生ってどんどん可能性が狭まってしまいますから。

今、何歳のこどもでも、例えばこれから25年後に、

失敗を過度に恐れて、自分で決断できなかったり、行動できなかったり、ちょっとの躓きから立ち直れない大人になっていたのでは、

とっても息苦しい生き方になってしまうだろうナ、と思います。

だから日常の中に、

「たかが紙一枚、どんどん思いどおりにやってみたらいいじゃない」と、

そうこどもたちに言ってあげられる時間が必要だと思うのです。

こどもたちの未来は無限大です。

“美育”なんて、ちょっときどった言い方ですけど、

なにかをつくることを通して、

とりあえず思いどおりにやってみる。

うまくいかなかったら、そこからもう一度考える。

そんなクセが自然と身についていく、

こうした造形あそびには、そういう力を伸ばしていく側面がある。

そう考えて、

毎回ちっちゃな手が創り出す課題を考えています。

でも結局毎回、

何かしら教えてもらっているのはわたしの方で、

こどもたちの斜め上を行く発想力にはなかなかかないません。笑

でもそれが、毎回たのしみです。

【○△□☆】

3歳から年長さんのこどもたちと色と形で遊びました。

造形あそびの醍醐味は、

「失敗したっていいんだよ。そこからどうにでもできるよ。」

ってことと、

「決められた答えはないからね。正解なんて自分で決めていいんだよ。」

っていうことカナと思います。

今回は、まずは背景をつくって

さぁそこに、別の色を飛ばしちゃいましょう。

細かく飛ばしたいコ

大胆に飛ばしたいコ

どっちも正解。それぞれにステキです。

お次は、

そこに貼る形の型紙に、色をつけます。

ここでもポンポンすきなように色を乗せていって大丈夫。

自分の中に「こうやりたい」って思えることがあることが大事です。

おやつタイムの間に色を乾かして、

(場合によっては、ママやパパにぶんぶん振り回してもらって、風で乾かします。笑)

その後、形をバラバラにしまーす。

さぁ、ここからは、

最初に作った下地に思ったようにどんどん貼り付けちゃおう!

自分が「ここだ!」って思ったそこが正解だよ。

「あれ?なんだか星空みたいだな」なんてひらめきがあってもステキ。

形を組み合わせて、何かの形をつくってもおもしろいよね。

そして完成!

つくったものが、おとなにとって何に見えても見えなくても、

こどもたちが自分で「うん!これでいい!コレで完成!」って思えたら、

それが正解。

それが、“自分だけの答え”だと思うのです。

間違っちゃうのは、こどもでもおとなでも誰でもきっと怖いのです。

正解があるなら、先に教えてもらいたいのです。

でも、誰かに正解を教えてもらって、

それを沢山正確に憶えていれば評価されるのは学校にいる間だけで、

それは、人生80年なら1/4くらいの期間です。

もちろん、正解を憶える力も大事ですが、

人生の残りの3/4の期間は、

正解なんてどこにも書かれていない問題に

自分だけの答えを出して進んでいかなければならなくなります。

いつでもママやパパや先生がそばに着いていてくれるわけではありませんから。

そんな決められた正解のない世界を生き抜くには、

・当面の自分の行動の方向性を「後から軌道修正してもいい」と思って、仮決定できる。

・やったことのないことでも、「やろう」と思ったら、とりあえず始めてみることができる。

・最初からうまくいかなくても、「大抵の事はそこから学んでなんとかできるよな」って思える。

そんな考え方の“クセ”のようなものが必要だと思うのです。

間違うことを過度に恐れてしまうと、

人生ってどんどん可能性が狭まってしまいますから。

今、何歳のこどもでも、例えばこれから25年後に、

失敗を過度に恐れて、自分で決断できなかったり、行動できなかったり、ちょっとの躓きから立ち直れない大人になっていたのでは、

とっても息苦しい生き方になってしまうだろうナ、と思います。

だから日常の中に、

「たかが紙一枚、どんどん思いどおりにやってみたらいいじゃない」と、

そうこどもたちに言ってあげられる時間が必要だと思うのです。

こどもたちの未来は無限大です。

“美育”なんて、ちょっときどった言い方ですけど、

なにかをつくることを通して、

とりあえず思いどおりにやってみる。

うまくいかなかったら、そこからもう一度考える。

そんなクセが自然と身についていく、

こうした造形あそびには、そういう力を伸ばしていく側面がある。

そう考えて、

毎回ちっちゃな手が創り出す課題を考えています。

でも結局毎回、

何かしら教えてもらっているのはわたしの方で、

こどもたちの斜め上を行く発想力にはなかなかかないません。笑

でもそれが、毎回たのしみです。

タグ :りんごの森

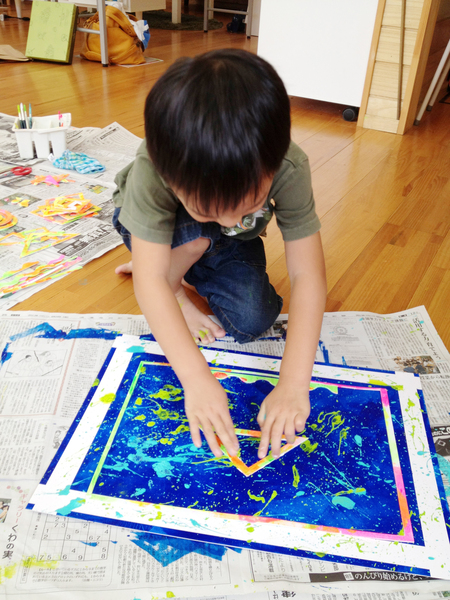

満月の夜に

2013年10月10日

りんごの森のKIDS SCHOOL ('13・8/31)

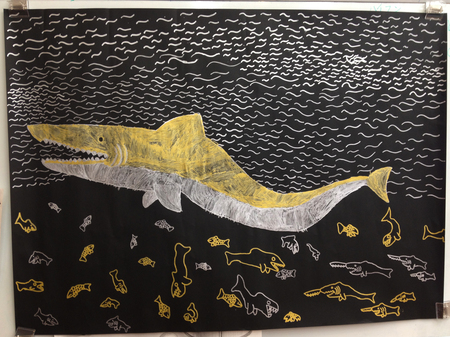

【金色と銀色で描こう「満月の夜に」】

最初は、大きな紙にちょっと大きな生きものを描いてみようよ、ということだったんですが、

結果的には、ちいさないきものを選んだコもいました。

でもそれも、「模様がうんといっぱいあるヤツが描きたいんだよね〜」とか

彼らなりの理由あってのこと。

まったくもって問題ありません。

今回は、ポスカで描いたので、主に線画です。

ですからとっても根気が必要だったと思います。

でも、波のカンジや水しぶき、模様やウロコまで、

懸命に描ききりました。

黒地に金色と銀色の色が映えて、

満月の夜にこの生きものに出会ったら、

きっとこんな風に輝いて見えるのだろうなぁと思いました。

海は青色。

そのテーマカラーを思い浮かべられる感覚はとても大事なんですが、

時には黒かったり、オレンジだったり、金色だったりして見える海もある。

そんなことを考えてみるところから、想像力の芽は伸びていくのかもしれません。

小さな魚と月明かりの下で歌っているような小学3年生Sくんのサメを見て、

そんなことを思いました。

【金色と銀色で描こう「満月の夜に」】

最初は、大きな紙にちょっと大きな生きものを描いてみようよ、ということだったんですが、

結果的には、ちいさないきものを選んだコもいました。

でもそれも、「模様がうんといっぱいあるヤツが描きたいんだよね〜」とか

彼らなりの理由あってのこと。

まったくもって問題ありません。

今回は、ポスカで描いたので、主に線画です。

ですからとっても根気が必要だったと思います。

でも、波のカンジや水しぶき、模様やウロコまで、

懸命に描ききりました。

黒地に金色と銀色の色が映えて、

満月の夜にこの生きものに出会ったら、

きっとこんな風に輝いて見えるのだろうなぁと思いました。

海は青色。

そのテーマカラーを思い浮かべられる感覚はとても大事なんですが、

時には黒かったり、オレンジだったり、金色だったりして見える海もある。

そんなことを考えてみるところから、想像力の芽は伸びていくのかもしれません。

小さな魚と月明かりの下で歌っているような小学3年生Sくんのサメを見て、

そんなことを思いました。

タグ :造形教室

お気に入りをみつけてください。

2013年10月10日

この夏は、オーキャンことオープンキャンパスに行くために受講生とちょっと遠出。

(※)は一番下に関連サイトのリンクがあります。

1回目は【デザインピクニック in 金沢】で

《金沢美術工芸大学》と《21世紀美術館》(※1)へ、

いいお天気で、まぁ暑かったです。笑

でも、海がキレイでした。

長野県人はどうしても、海を観るとテンション上がっちゃいますよねぇ。笑

【デザインピクニック in 金沢】

SANAA(※2)設計の《21世紀美術館》のタレル部屋では、

大好きなアーティスト、[ジェームズ・タレル](※3)の作品を一緒に行った受講生にも体験してもらい、

しばし切り取られた空の色の変化に見蕩れました。

「いいよねぇ」「いいですねぇ」とか言い合ったのも、

体験し終わって帰る時くらいですね。

そのくらい静かに“空と自分だけ”そういう空間体験です。

空って、いつも頭上にあるのに、或いはいつでもあるから、

毎日じっと眺めたりはしないもの。

でも、こうして切り取られると、

目が離せないくらい変化に富んだ美しい存在だと改めて気づかされます。

今日、今、この瞬間の空は、

一生に一度、もう二度と目にする事はない光景なんだな、と。

そしてわたしたちは毎日

その美しい光の下で生きているんだな。とか。

《21世紀美術館》、

「え〜〜美術館〜〜〜どうだろ〜〜〜」なんて敬遠しないで、

金沢城や兼六園とも激近なので、どうぞ一度行ってみてください。ちなみに金沢は「忍者寺」こと妙立寺(※4)の案内つきの見学もオススメです。からくりだらけデス。

この世界のどこかに、まだ知らないあなたのお気に入りの一作があるはずなんです。

それは、あなたのスキな曲が、

必ずしも音楽の教科書に載っていた曲ではない。

これとよく似ています。

美術の教科書に載っていた作品が全てではありません。

もしも教科書の中で、スキなものがみつからなかったのなら、

“お気に入り”はきっとその外にあります。

世界のどこかで、その作品はあなたにみつけられるのを待っているのかもしれません。

わたしはこうして受講生を美術館に毎年連れて行くわけですが、ほぼムリヤリ。笑

最初はしぶしぶでも、案外、行ってみると思っていたのと全然違って、

楽しかったり、発見があったりして、やみつきになったりするようですよ。

「そのコたちが“美術系”だからおもしろいんでしょ」って?

いやいやちがいますよ。

彼らの2/3は中高運動部ですし、たとえ進路がデザイン志望だったりしても、

最初は、「美術館なんてつまんない」って思い込んでるコがほとんどですよ。

腕組んで静かに絵を鑑賞する。

みたいないわゆる美術館のイメージが強すぎて。

実際は違うんですけどね。

ちなみにタレル作品なら、

瀬戸内海の直島(※5)の《家プロジェクト:南寺(みなみでら)》の【Backside of the moon・バックサイド・オブ・ザ・ムーン】(※6)

がオススメです。

それは、

自分の手すら見えない暗闇の中で、

じっと座って光だけを待つ体験です。

その暗闇の中で、

自分には見えない光がすでに見えているらしき人たちの動きの気配を感じて、

本当に自分にもその光が見えるのカナと思ったり、

そもそも自分はちゃんと正面を見ているのかなと不安になったり、

その内に、まぶたを閉じているのか開いているのか、

まっすぐ背筋を伸ばしているのかいないのか、

そんな身体感覚すら曖昧になっていきます。

でも、見えてくるんです。光が。

時間は10分〜20分。

その時間は人によってまちまちですが、

暗闇の中ではその時間感覚すら失って、

自分だけ永遠に暗闇に閉じ込められたようなそんな感覚に晒されます。

でも、いつかは自分にも見えてくるわけです。

仄明るい光が。

そして、自分も立ち上がって、その光の方向に、そうっと歩き出すわけです。

それは、なんだか「希望」を見出すプロセスに似ていると思うのです。

暗闇の中で、「もしかしたら自分には見えないんじゃないか」とか思いながら、

本当に見えるかどうかも判らない光を待つ、

それ自体が、なんだか“祈る”という行為に似ているなと思うわけです。

例えば皆既日食や夜が、完全に明けるものであることが不確実だった時代なら、

太陽の光を待つということは、きっとそれ自体が祈りのようなものだったのかもしれないし、

今だって、何かにひどく落ち込んで、一時、何もできずに何かを待ったり、

叶うかどうかは判らない未来を願ったりするのは、

結局、“暗闇でただ光を待つ”みたいなことなんじゃないかと思ったりするわけです。

そしてそういう時に望むのは、全てを照らし出すような暖かで明るくて強い光であったりするし、

それがなければ動けないような気持ちにさえなるのだけれど、

でも実際は、

その先にほんのわずか、仄明るい光を感じただけでも、また歩き出せる自分をみつけたりします。

「なんだ、光はずっとここにあったのか!」

みたいなカンジに。

なんだかそんなことを淡い光の粒子を吸い込みながら【南寺】の中で思ったわけです。

そしてこの“暗闇で光だけを待つ”その場所は、直島の極楽寺というお寺のすぐ隣にあります。

このタレル作品のための安藤忠雄設計(※7)の建築を【南寺】と名付けたのは、

元々昔はそこに、北寺、中寺、南寺という三つの大きなお寺が並んでいたけれど、

南寺は小さなお堂くらいしか残っていなかったので、

その敷地に一軒一作家の《家プロジェクト》で、新たに建築を建てて、

【南寺】と名付けたのですよ、と初めて直島に行った時に教えてもらいました。

そして、元は中寺であった現在の極楽寺の裏山の頂上には【護王神社】もあります。

つまり、この【南寺】がある付近一帯は、島古来の“祈りの場”にあたる場所なのですね。

そしてその場所で、

真っ暗闇の中に座って、光だけを待つという【Backside of the moon】での体験は、

せわしない日常の中ではちょっと味わえない時間と感覚をくれます。

《瀬戸内国際芸術祭2013》(※8)も開催されていますし、

もし、瀬戸内に行かれる方があれば、是非、【南寺】、行ってみてください。

で、帰りにフェリーで四国に渡って、

香川で讃岐うどんをどうぞ。笑

パーキングエリアですら、うどんがおいしいレベルです。

さすがは「うどん県」!

さて、話を戻して…

21世紀美術館は体験型アートであるインスタレーション作品が数多く展示されていますが、

レアンドロ・エルリッヒの【スイミングプール】なんかは、

http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?d=7&g=30

家族で二手に分かれて、プールの中と外とで対面したりなんかすると、

小さなお子さんでも楽しめると思いますよ。

本当に水の中にいるみたいなのに、息ができて、

きっと不思議な気持ちになるはずです。

そういう、日常とはちょっと違う感覚を味わえるのも、美術館の魅力です。

そうそう、《信濃美術館》の【驚く!たのしむ!魔法の美術館 -ようこそ、光のワンダーランドへ-】は、2013年11月 4日(月)までです。

是非、お子様連れでどうぞ。

きっとたのしい体験ができるはずです。

http://www.npsam.com/exhibition/docs/maho_kodomo.pdf

って、美術館のまわしものか、っていう勢いですが、

特に宣伝は頼まれていません。勝手にやってます。笑

だって、一般的に思われているより、ずっとたのしい場所なんですもん。美術館て。

あなたのお気に入りがみつかるまで、しぶしぶでも、イヤイヤでもいいから行ってみてください。

きっと思っているより刺激的な場所だと気づけるはずです。

(※1)《21世紀美術館》

http://www.kanazawa21.jp/

(※2)SANAA

http://ja.wikipedia.org/wiki/SANAA

(※3)ジェームズ・タレル

http://ja.wikipedia.org/wiki/ジェームズ・タレル

↑最後の日本語部分がURLとして認識されないようなので、URLコピペでお願いいたします。

(※4)「忍者寺」こと妙立寺

http://www.myouryuji.or.jp/index.html

(※5)直島

http://matome.naver.jp/odai/2133661104038461501

(※6)家プロジェクト:南寺(みなみでら)

http://setouchi-artfest.jp/artwork/a006

(※7)安藤忠雄

http://ja.wikipedia.org/wiki/安藤忠雄

↑最後の日本語部分がURLとして認識されないようなので、URLコピペでお願いいたします。

(※8)瀬戸内国際芸術祭2013

http://setouchi-artfest.jp/

(※)は一番下に関連サイトのリンクがあります。

1回目は【デザインピクニック in 金沢】で

《金沢美術工芸大学》と《21世紀美術館》(※1)へ、

いいお天気で、まぁ暑かったです。笑

でも、海がキレイでした。

長野県人はどうしても、海を観るとテンション上がっちゃいますよねぇ。笑

【デザインピクニック in 金沢】

SANAA(※2)設計の《21世紀美術館》のタレル部屋では、

大好きなアーティスト、[ジェームズ・タレル](※3)の作品を一緒に行った受講生にも体験してもらい、

しばし切り取られた空の色の変化に見蕩れました。

「いいよねぇ」「いいですねぇ」とか言い合ったのも、

体験し終わって帰る時くらいですね。

そのくらい静かに“空と自分だけ”そういう空間体験です。

空って、いつも頭上にあるのに、或いはいつでもあるから、

毎日じっと眺めたりはしないもの。

でも、こうして切り取られると、

目が離せないくらい変化に富んだ美しい存在だと改めて気づかされます。

今日、今、この瞬間の空は、

一生に一度、もう二度と目にする事はない光景なんだな、と。

そしてわたしたちは毎日

その美しい光の下で生きているんだな。とか。

《21世紀美術館》、

「え〜〜美術館〜〜〜どうだろ〜〜〜」なんて敬遠しないで、

金沢城や兼六園とも激近なので、どうぞ一度行ってみてください。ちなみに金沢は「忍者寺」こと妙立寺(※4)の案内つきの見学もオススメです。からくりだらけデス。

この世界のどこかに、まだ知らないあなたのお気に入りの一作があるはずなんです。

それは、あなたのスキな曲が、

必ずしも音楽の教科書に載っていた曲ではない。

これとよく似ています。

美術の教科書に載っていた作品が全てではありません。

もしも教科書の中で、スキなものがみつからなかったのなら、

“お気に入り”はきっとその外にあります。

世界のどこかで、その作品はあなたにみつけられるのを待っているのかもしれません。

わたしはこうして受講生を美術館に毎年連れて行くわけですが、ほぼムリヤリ。笑

最初はしぶしぶでも、案外、行ってみると思っていたのと全然違って、

楽しかったり、発見があったりして、やみつきになったりするようですよ。

「そのコたちが“美術系”だからおもしろいんでしょ」って?

いやいやちがいますよ。

彼らの2/3は中高運動部ですし、たとえ進路がデザイン志望だったりしても、

最初は、「美術館なんてつまんない」って思い込んでるコがほとんどですよ。

腕組んで静かに絵を鑑賞する。

みたいないわゆる美術館のイメージが強すぎて。

実際は違うんですけどね。

ちなみにタレル作品なら、

瀬戸内海の直島(※5)の《家プロジェクト:南寺(みなみでら)》の【Backside of the moon・バックサイド・オブ・ザ・ムーン】(※6)

がオススメです。

それは、

自分の手すら見えない暗闇の中で、

じっと座って光だけを待つ体験です。

その暗闇の中で、

自分には見えない光がすでに見えているらしき人たちの動きの気配を感じて、

本当に自分にもその光が見えるのカナと思ったり、

そもそも自分はちゃんと正面を見ているのかなと不安になったり、

その内に、まぶたを閉じているのか開いているのか、

まっすぐ背筋を伸ばしているのかいないのか、

そんな身体感覚すら曖昧になっていきます。

でも、見えてくるんです。光が。

時間は10分〜20分。

その時間は人によってまちまちですが、

暗闇の中ではその時間感覚すら失って、

自分だけ永遠に暗闇に閉じ込められたようなそんな感覚に晒されます。

でも、いつかは自分にも見えてくるわけです。

仄明るい光が。

そして、自分も立ち上がって、その光の方向に、そうっと歩き出すわけです。

それは、なんだか「希望」を見出すプロセスに似ていると思うのです。

暗闇の中で、「もしかしたら自分には見えないんじゃないか」とか思いながら、

本当に見えるかどうかも判らない光を待つ、

それ自体が、なんだか“祈る”という行為に似ているなと思うわけです。

例えば皆既日食や夜が、完全に明けるものであることが不確実だった時代なら、

太陽の光を待つということは、きっとそれ自体が祈りのようなものだったのかもしれないし、

今だって、何かにひどく落ち込んで、一時、何もできずに何かを待ったり、

叶うかどうかは判らない未来を願ったりするのは、

結局、“暗闇でただ光を待つ”みたいなことなんじゃないかと思ったりするわけです。

そしてそういう時に望むのは、全てを照らし出すような暖かで明るくて強い光であったりするし、

それがなければ動けないような気持ちにさえなるのだけれど、

でも実際は、

その先にほんのわずか、仄明るい光を感じただけでも、また歩き出せる自分をみつけたりします。

「なんだ、光はずっとここにあったのか!」

みたいなカンジに。

なんだかそんなことを淡い光の粒子を吸い込みながら【南寺】の中で思ったわけです。

そしてこの“暗闇で光だけを待つ”その場所は、直島の極楽寺というお寺のすぐ隣にあります。

このタレル作品のための安藤忠雄設計(※7)の建築を【南寺】と名付けたのは、

元々昔はそこに、北寺、中寺、南寺という三つの大きなお寺が並んでいたけれど、

南寺は小さなお堂くらいしか残っていなかったので、

その敷地に一軒一作家の《家プロジェクト》で、新たに建築を建てて、

【南寺】と名付けたのですよ、と初めて直島に行った時に教えてもらいました。

そして、元は中寺であった現在の極楽寺の裏山の頂上には【護王神社】もあります。

つまり、この【南寺】がある付近一帯は、島古来の“祈りの場”にあたる場所なのですね。

そしてその場所で、

真っ暗闇の中に座って、光だけを待つという【Backside of the moon】での体験は、

せわしない日常の中ではちょっと味わえない時間と感覚をくれます。

《瀬戸内国際芸術祭2013》(※8)も開催されていますし、

もし、瀬戸内に行かれる方があれば、是非、【南寺】、行ってみてください。

で、帰りにフェリーで四国に渡って、

香川で讃岐うどんをどうぞ。笑

パーキングエリアですら、うどんがおいしいレベルです。

さすがは「うどん県」!

さて、話を戻して…

21世紀美術館は体験型アートであるインスタレーション作品が数多く展示されていますが、

レアンドロ・エルリッヒの【スイミングプール】なんかは、

http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?d=7&g=30

家族で二手に分かれて、プールの中と外とで対面したりなんかすると、

小さなお子さんでも楽しめると思いますよ。

本当に水の中にいるみたいなのに、息ができて、

きっと不思議な気持ちになるはずです。

そういう、日常とはちょっと違う感覚を味わえるのも、美術館の魅力です。

そうそう、《信濃美術館》の【驚く!たのしむ!魔法の美術館 -ようこそ、光のワンダーランドへ-】は、2013年11月 4日(月)までです。

是非、お子様連れでどうぞ。

きっとたのしい体験ができるはずです。

http://www.npsam.com/exhibition/docs/maho_kodomo.pdf

って、美術館のまわしものか、っていう勢いですが、

特に宣伝は頼まれていません。勝手にやってます。笑

だって、一般的に思われているより、ずっとたのしい場所なんですもん。美術館て。

あなたのお気に入りがみつかるまで、しぶしぶでも、イヤイヤでもいいから行ってみてください。

きっと思っているより刺激的な場所だと気づけるはずです。

(※1)《21世紀美術館》

http://www.kanazawa21.jp/

(※2)SANAA

http://ja.wikipedia.org/wiki/SANAA

(※3)ジェームズ・タレル

http://ja.wikipedia.org/wiki/ジェームズ・タレル

↑最後の日本語部分がURLとして認識されないようなので、URLコピペでお願いいたします。

(※4)「忍者寺」こと妙立寺

http://www.myouryuji.or.jp/index.html

(※5)直島

http://matome.naver.jp/odai/2133661104038461501

(※6)家プロジェクト:南寺(みなみでら)

http://setouchi-artfest.jp/artwork/a006

(※7)安藤忠雄

http://ja.wikipedia.org/wiki/安藤忠雄

↑最後の日本語部分がURLとして認識されないようなので、URLコピペでお願いいたします。

(※8)瀬戸内国際芸術祭2013

http://setouchi-artfest.jp/

タグ :美術

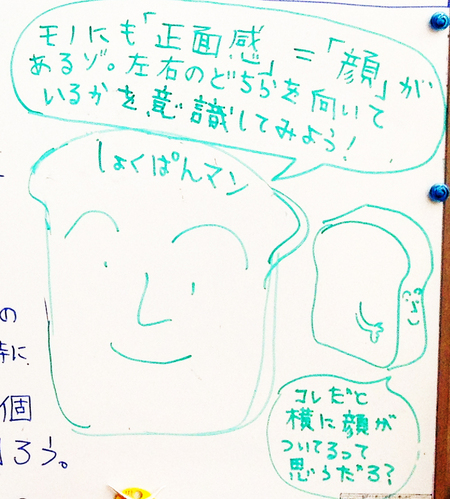

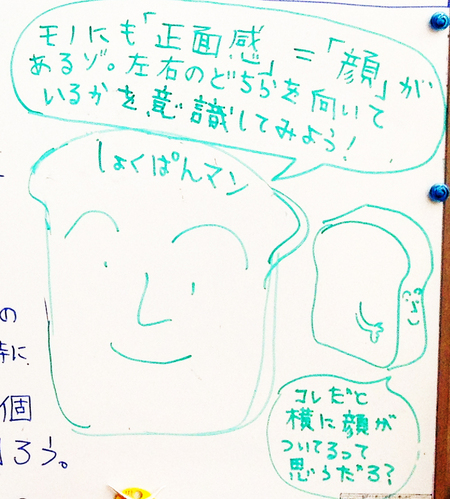

「絵って、習ってうまくなるものなの?」

2013年10月09日

「絵って、習ってうまくなるものなの?」

っていうご質問は結構いただきます。

絵のうまいヘタは、天性のもので、習ってどうこうなるもんじゃないんじゃないか、

という意味なのだと思います。

でも実のところ、どうとでもなります。

じゃないと、この業界、ぼったくり産業ということになりますし。笑

たとえば夏期講座なんかでは、

「生まれて初めてデッサンします」

なんていう初心者さんも来ますが、

そういうコたちに、モチーフをど〜んと用意して、

「さ〜描け!」

みたいにやるわけではなくて(^_^;)

描くための基礎理論だとか物理法則なんかも当然最初に説明しますし、

たとえば「かたちのあたり出し(形を測って、同じ比率で画面に割り付ける)」のやり方や画面構成なんかも、

一抹の不安を覚える食パンマンのイラストなんかを駆使しながら説明したりするわけです。笑

そこが、ひとりで描いているのと実技予備校で描くのとの違いでもありますよね。

ちゃんと上達するためのカリキュラムが組まれていて、その授業を受けられる、と。

それにしても・・・

この人に絵を習っていいのカナ?という不安感を煽る食パンマンですね。笑

受講生に「顔が違う」とかいろいろ言われますが、

「だいたいこんなもんだ」

でぶっちぎります。笑

ですからもちろん、

ノートとりますよ。

実技予備校だからって、画用紙に絵だけ描いてるわけじゃないんですね、

そこは他の学科の授業なんかと同じです。

記憶と記録で残しなさい。

というわけです。

それから、

ひとりで描くのと予備校みたいなところでみんなで描くのとで

もうひとつ何が違うかと言うと、

自分の作品はまだ客観的に見ることができない初心者さんでも、

他の人の作品なら、わずかな形の狂いにも気づけたりして、

そういうことをお互い指摘しあったり、意見を言い合ったりすることで、

結果的に自分の理解も深まったりする。

そういう体験は、やっぱりひとりではできないことなのカナと思います。

まぁそれも、りんごの森の小さな教室で少人数で行われる講座が、

そういうアットホーム感を出していたりするのかもしれません。

本来、受験という現場ではライバル関係になっていく彼らが、

入試のその日までは、お互いに高め合って伸びていける仲間として

互いに批評したり、アドバイスしたりできる関係であれること。

それはすごく大切な関係だと思うのです。

だって、

受験は個人戦。受験勉強は団体戦。

ですからね。

夏期講座は、みんなで高め合ってひとりひとりが伸びたナと感じました。

みんな、おつかれさん。

っていうご質問は結構いただきます。

絵のうまいヘタは、天性のもので、習ってどうこうなるもんじゃないんじゃないか、

という意味なのだと思います。

でも実のところ、どうとでもなります。

じゃないと、この業界、ぼったくり産業ということになりますし。笑

たとえば夏期講座なんかでは、

「生まれて初めてデッサンします」

なんていう初心者さんも来ますが、

そういうコたちに、モチーフをど〜んと用意して、

「さ〜描け!」

みたいにやるわけではなくて(^_^;)

描くための基礎理論だとか物理法則なんかも当然最初に説明しますし、

たとえば「かたちのあたり出し(形を測って、同じ比率で画面に割り付ける)」のやり方や画面構成なんかも、

一抹の不安を覚える食パンマンのイラストなんかを駆使しながら説明したりするわけです。笑

そこが、ひとりで描いているのと実技予備校で描くのとの違いでもありますよね。

ちゃんと上達するためのカリキュラムが組まれていて、その授業を受けられる、と。

それにしても・・・

この人に絵を習っていいのカナ?という不安感を煽る食パンマンですね。笑

受講生に「顔が違う」とかいろいろ言われますが、

「だいたいこんなもんだ」

でぶっちぎります。笑

ですからもちろん、

ノートとりますよ。

実技予備校だからって、画用紙に絵だけ描いてるわけじゃないんですね、

そこは他の学科の授業なんかと同じです。

記憶と記録で残しなさい。

というわけです。

それから、

ひとりで描くのと予備校みたいなところでみんなで描くのとで

もうひとつ何が違うかと言うと、

自分の作品はまだ客観的に見ることができない初心者さんでも、

他の人の作品なら、わずかな形の狂いにも気づけたりして、

そういうことをお互い指摘しあったり、意見を言い合ったりすることで、

結果的に自分の理解も深まったりする。

そういう体験は、やっぱりひとりではできないことなのカナと思います。

まぁそれも、りんごの森の小さな教室で少人数で行われる講座が、

そういうアットホーム感を出していたりするのかもしれません。

本来、受験という現場ではライバル関係になっていく彼らが、

入試のその日までは、お互いに高め合って伸びていける仲間として

互いに批評したり、アドバイスしたりできる関係であれること。

それはすごく大切な関係だと思うのです。

だって、

受験は個人戦。受験勉強は団体戦。

ですからね。

夏期講座は、みんなで高め合ってひとりひとりが伸びたナと感じました。

みんな、おつかれさん。

タグ :デッサン

熱帯魚水族館

2013年10月09日

りんごの森のKIDS SCHOOL ('13・8/17)

ARTワークショップ【熱帯魚水族館】

みんなで大きな水槽に色とりどりの熱帯魚を泳がせました。

まずはみんなで水槽の中に水の流れをつくります。

3歳のYちゃんも大活躍。

そこに色とりどりの熱帯魚を泳がせます。

水槽の中を泳ぎ回る熱帯魚には、みんなでステキな模様を描きました。

だんだん水槽の中はオシャレな魚でいっぱいになっていきます。

最後に魚の金色と銀色の目に黒目を入れて完成です。

今回、熱帯魚はスタンピングで形をつくりました。

キッズに

『りんごの森のスタンプすきー』

と言ってもらって、

あぁ・・・予備校の夏期講座の間にがんばってつくってよかったぁぁぁ・・・と思いました。笑

ARTワークショップ【熱帯魚水族館】

みんなで大きな水槽に色とりどりの熱帯魚を泳がせました。

まずはみんなで水槽の中に水の流れをつくります。

3歳のYちゃんも大活躍。

そこに色とりどりの熱帯魚を泳がせます。

水槽の中を泳ぎ回る熱帯魚には、みんなでステキな模様を描きました。

だんだん水槽の中はオシャレな魚でいっぱいになっていきます。

最後に魚の金色と銀色の目に黒目を入れて完成です。

今回、熱帯魚はスタンピングで形をつくりました。

キッズに

『りんごの森のスタンプすきー』

と言ってもらって、

あぁ・・・予備校の夏期講座の間にがんばってつくってよかったぁぁぁ・・・と思いました。笑

タグ :りんごの森

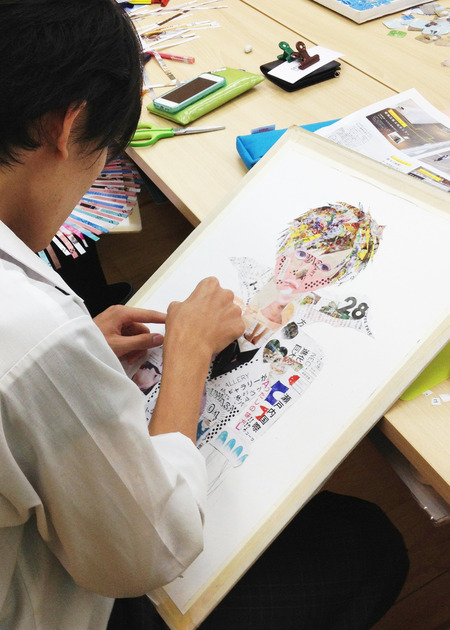

自由度の高さを生かすも殺すも自分次第

2013年08月03日

「自由にやりたい」とか言うわりに、

いざ「自由」とか言われると、

けっこー「自由」って持て余すんですよねぇ

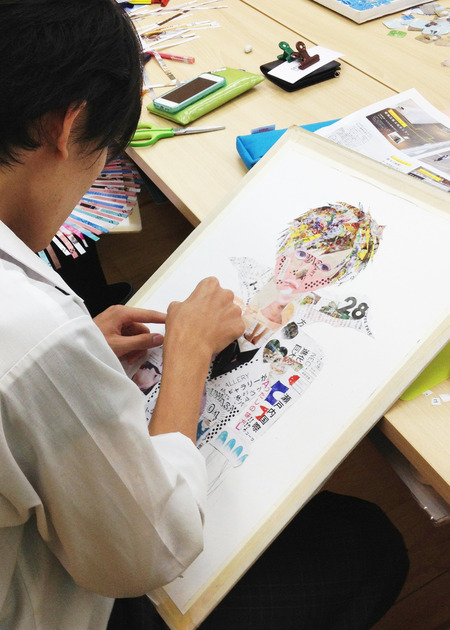

夏季講座 前期 【基礎造形】

今回は、

雑誌を切り貼りして自分の目指す“美”が伝わる画面を自由につくりなさい。

(“美”の解釈は、文字通りの美しさからかっこよさ、かわいさ、不気味さ、なんでも良い。)

という課題でした。

こういう課題、自由とか言われると突然“なんでもアリ”になって、

それがどうしたわけか「なんでもいいや」になってしまいがち・・・

なんですよねぇ。

いや、わかるよ。

たぶんみんなそう。

でもそういう中で、

「“なんでもアリ”なら、得意なことをとことんやりきってやろうじゃん!」

て思える人だけが、やっぱりいい仕事をするのだろうし、

何より、それに取り組む中で何かをちゃんと掴んでいくのだろうと思うわけです。

今回の基礎造形の3課題の中で、最も自由度の高いこの二課題目は、

「自分でテーマを見出す力」を見る課題でもありました。

入試のため(だけ)の“傾向に対する対策”ばかりしていると、

“受験のプロ”みたいなものにはなれるでしょうけど、

それでせっかく大学に入っても、春から始まる毎度新たな提案を求められる“傾向のない”課題についていけずに、

5月には引きこもりになっちゃう学生なんてのもいるわけで、

りんごの森っ子にはそうはなってほしくない。

だから、自由を持て余さないこともそうだけど、

どちらかというと、

自由なんて誰でも持て余すものだからこそ、

自分がやりやすいように自分で自分に「条件」を課せることや、

必ずあるはずの「しばり」や「問題点」にどれだけ着眼して、或いはそれを見つけ出して発想できるか、

そこに自分でテーマを見出せるか、

そういう力も身につけていってもらいたいなぁと思うわけです。

そんな中、屋代南のDくんは、

まだまだ荒削りではあるけれども、

自分でうまいことテーマを設定してやりきったなという印象を持ちました。

good job!

今回の課題で教訓としてほしいのは、

「なんでもあり」

と

「なんでもいい」

は違う。

ということ。

そして、

課題の自由度が高ければ高いほど、

課題を自分の得意な土俵に持ち込んで、

自分はこういうものをつくる人です!

これ方面なら自分に任せてください!

って胸を張って言える作品でなければならないということです。

そういう観点から自分の作品を振り返ってほしいなぁと思います。

そうすると、たぶんわかるはずです。

わたしが感じた

「やりきった」って観点で見ると・・・

いやいやみんなそんなもん?

もっとできるでしょ?

高校生としてでなく、

クリエイターとしてつくる。

今日の一枚も

未来のどこかにちゃんとつながっているんだゼ。

いざ「自由」とか言われると、

けっこー「自由」って持て余すんですよねぇ

夏季講座 前期 【基礎造形】

今回は、

雑誌を切り貼りして自分の目指す“美”が伝わる画面を自由につくりなさい。

(“美”の解釈は、文字通りの美しさからかっこよさ、かわいさ、不気味さ、なんでも良い。)

という課題でした。

こういう課題、自由とか言われると突然“なんでもアリ”になって、

それがどうしたわけか「なんでもいいや」になってしまいがち・・・

なんですよねぇ。

いや、わかるよ。

たぶんみんなそう。

でもそういう中で、

「“なんでもアリ”なら、得意なことをとことんやりきってやろうじゃん!」

て思える人だけが、やっぱりいい仕事をするのだろうし、

何より、それに取り組む中で何かをちゃんと掴んでいくのだろうと思うわけです。

今回の基礎造形の3課題の中で、最も自由度の高いこの二課題目は、

「自分でテーマを見出す力」を見る課題でもありました。

入試のため(だけ)の“傾向に対する対策”ばかりしていると、

“受験のプロ”みたいなものにはなれるでしょうけど、

それでせっかく大学に入っても、春から始まる毎度新たな提案を求められる“傾向のない”課題についていけずに、

5月には引きこもりになっちゃう学生なんてのもいるわけで、

りんごの森っ子にはそうはなってほしくない。

だから、自由を持て余さないこともそうだけど、

どちらかというと、

自由なんて誰でも持て余すものだからこそ、

自分がやりやすいように自分で自分に「条件」を課せることや、

必ずあるはずの「しばり」や「問題点」にどれだけ着眼して、或いはそれを見つけ出して発想できるか、

そこに自分でテーマを見出せるか、

そういう力も身につけていってもらいたいなぁと思うわけです。

そんな中、屋代南のDくんは、

まだまだ荒削りではあるけれども、

自分でうまいことテーマを設定してやりきったなという印象を持ちました。

good job!

今回の課題で教訓としてほしいのは、

「なんでもあり」

と

「なんでもいい」

は違う。

ということ。

そして、

課題の自由度が高ければ高いほど、

課題を自分の得意な土俵に持ち込んで、

自分はこういうものをつくる人です!

これ方面なら自分に任せてください!

って胸を張って言える作品でなければならないということです。

そういう観点から自分の作品を振り返ってほしいなぁと思います。

そうすると、たぶんわかるはずです。

わたしが感じた

「やりきった」って観点で見ると・・・

いやいやみんなそんなもん?

もっとできるでしょ?

高校生としてでなく、

クリエイターとしてつくる。

今日の一枚も

未来のどこかにちゃんとつながっているんだゼ。

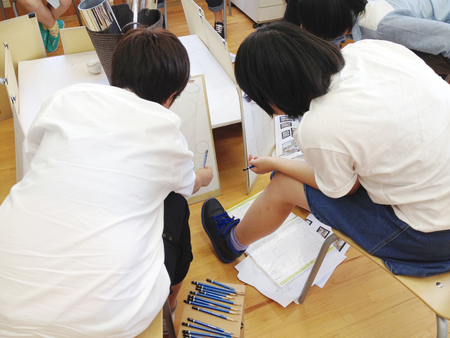

無料体験講座

2013年07月16日

講座中に、大胆にも昼寝してるのカナ?と思ったら・・・

描いてました。笑

そんなわけで、始まりました夏季講座。

まずは、無料でどうぞ、ということで、

デザイン・工芸科受験専門予備校:DESIGN PLANT @りんごの森

プレ夏季講座

の模様です。

自分の手には何かを創り出す力がある。

手を動かせ。手で考えろ。手を第2の脳にしろ。

と、いうわけで、モチーフは自分の手です。

B2サイズなので、普段の倍のサイズですね。

『またりんごが受験と関係ないことやってるナ』って???

「まぁそういうことは、多摩美入試で9割獲得してから言いたまえよ」

って言ってやって卒業生たち。笑

何がどうつながっていくかなんて、やる前にはわかんないんだゼってね(・_<)

今回は、画面密度を上げる必要があったので、制作には根気が必要なわけですが、

自分を諦めなければ、ちゃんと完成に近づいていくわけです。

中学2年生のKちゃんも高校生に負けてなかったですよ。

で、時間制限までに完成にもっていけたのは浪人生M

さすがM。

あと西高のSちゃん

よくがんばりました。

しかーし!

他の人は完成させられなかった!

これはいただけない。

だって、

期限までにつくれなきゃ、

極端な話、つくってないのと同じ。

ですから。

デザイン・工芸を目指すからには、

課題はクライアントからのオファーと一緒!

合評開始時刻は納期と一緒!

夏は、ここを徹底してまいりましょう。

受験生として、ではなく、クリエイターとしてつくる。

プレゼン、期待してマス。

デザイン科・工芸科受験専門予備校:DESIGN PLANT@りんごの森

夏季講座

中期講座・後期講座

受講生募集中!!

少人数制授業のため定員は少なめです。御申し込みはお早めに!

http://ringo-no-mori.com/13summer-class.html

何か食べたければファミレスへ

カレーが食べたければカレー屋へ。

デザイン・工芸科受験なら、

やっぱりそれ専門の予備校じゃないとね。

描いてました。笑

そんなわけで、始まりました夏季講座。

まずは、無料でどうぞ、ということで、

デザイン・工芸科受験専門予備校:DESIGN PLANT @りんごの森

プレ夏季講座

の模様です。

自分の手には何かを創り出す力がある。

手を動かせ。手で考えろ。手を第2の脳にしろ。

と、いうわけで、モチーフは自分の手です。

B2サイズなので、普段の倍のサイズですね。

『またりんごが受験と関係ないことやってるナ』って???

「まぁそういうことは、多摩美入試で9割獲得してから言いたまえよ」

って言ってやって卒業生たち。笑

何がどうつながっていくかなんて、やる前にはわかんないんだゼってね(・_<)

今回は、画面密度を上げる必要があったので、制作には根気が必要なわけですが、

自分を諦めなければ、ちゃんと完成に近づいていくわけです。

中学2年生のKちゃんも高校生に負けてなかったですよ。

で、時間制限までに完成にもっていけたのは浪人生M

さすがM。

あと西高のSちゃん

よくがんばりました。

しかーし!

他の人は完成させられなかった!

これはいただけない。

だって、

期限までにつくれなきゃ、

極端な話、つくってないのと同じ。

ですから。

デザイン・工芸を目指すからには、

課題はクライアントからのオファーと一緒!

合評開始時刻は納期と一緒!

夏は、ここを徹底してまいりましょう。

受験生として、ではなく、クリエイターとしてつくる。

プレゼン、期待してマス。

デザイン科・工芸科受験専門予備校:DESIGN PLANT@りんごの森

夏季講座

中期講座・後期講座

受講生募集中!!

少人数制授業のため定員は少なめです。御申し込みはお早めに!

http://ringo-no-mori.com/13summer-class.html

何か食べたければファミレスへ

カレーが食べたければカレー屋へ。

デザイン・工芸科受験なら、

やっぱりそれ専門の予備校じゃないとね。

天の川を船で航ろう

2013年07月14日

りんごの森のKIDS SCHOOL ('13・7/7)

七夕の空間ARTワークショップ【天の川を船で航ろう】

七夕に、みんなで天の川をつくって、家族で乗れる船を浮かべました。

宇宙で乗る船は、どんな形でもいいのです。

だってまだ誰も、自家用宇宙船で家族旅行に行ったことなんて、ないんですもんね。

でき上がった後、

「夜空に触ったことはあるカナ?」

とみんなに聞いてみると、誰も触った事はないということだったので、

みんなで作った星空に触れてみることにしました。

輝く星にそーっと手を伸ばして触れてみると、

凸面が指に触れ、なんだかホントに夜空の星に触れているような手触りなのです。

実際には、まだ家族で宇宙旅行はできなくても、

絵の中だったら、わたしたちはなんでもできちゃうんですよね。

こどもたちの船は、煌めく星空を悠々と航って、

しばし時が過ぎるのを忘れさせてくれました。

星をひとつひとつつくる作業は大変だったのに、

こんなにステキな景色を創り出してくれて、ホントにありがとう。

この横5m・縦2.3mの大作は、びんずるに合わせて展示いたします。

教室の外からご覧頂けますので、お近くにお越しの際は、

中央通りのJALシティホテルとマツザワ薬局の間の“行き止まりに見える細い道”を“思い切って”(笑)中へどうぞ。

クランクを抜けるとすぐに、瞬く天の川が見えるはずです。

展示期間:2013年 8月2日(金)・3日(土)の夜間

地図

http://locoplace.jp/t000262542/access/

お手伝いスタッフのDESIGN PLANT生 中学生Kちゃん、浪人生MとYくん、

ちょっと体調を崩したわたしを助けに来てくれた元生徒のAちゃんもありがとう。

そして、ママさまがたもおつかれさまでした。

こどもたちの「いち・にー・さん」のかけ声で電気を消した瞬間、

突然目の前に現れた星空には、おもわず息をのみましたよね。

http://ringo-no-mori.com/

七夕の空間ARTワークショップ【天の川を船で航ろう】

七夕に、みんなで天の川をつくって、家族で乗れる船を浮かべました。

宇宙で乗る船は、どんな形でもいいのです。

だってまだ誰も、自家用宇宙船で家族旅行に行ったことなんて、ないんですもんね。

でき上がった後、

「夜空に触ったことはあるカナ?」

とみんなに聞いてみると、誰も触った事はないということだったので、

みんなで作った星空に触れてみることにしました。

輝く星にそーっと手を伸ばして触れてみると、

凸面が指に触れ、なんだかホントに夜空の星に触れているような手触りなのです。

実際には、まだ家族で宇宙旅行はできなくても、

絵の中だったら、わたしたちはなんでもできちゃうんですよね。

こどもたちの船は、煌めく星空を悠々と航って、

しばし時が過ぎるのを忘れさせてくれました。

星をひとつひとつつくる作業は大変だったのに、

こんなにステキな景色を創り出してくれて、ホントにありがとう。

この横5m・縦2.3mの大作は、びんずるに合わせて展示いたします。

教室の外からご覧頂けますので、お近くにお越しの際は、

中央通りのJALシティホテルとマツザワ薬局の間の“行き止まりに見える細い道”を“思い切って”(笑)中へどうぞ。

クランクを抜けるとすぐに、瞬く天の川が見えるはずです。

展示期間:2013年 8月2日(金)・3日(土)の夜間

地図

http://locoplace.jp/t000262542/access/

お手伝いスタッフのDESIGN PLANT生 中学生Kちゃん、浪人生MとYくん、

ちょっと体調を崩したわたしを助けに来てくれた元生徒のAちゃんもありがとう。

そして、ママさまがたもおつかれさまでした。

こどもたちの「いち・にー・さん」のかけ声で電気を消した瞬間、

突然目の前に現れた星空には、おもわず息をのみましたよね。

http://ringo-no-mori.com/

タグ :びんずる